Gewebte Papier-Textil-Strukturen für einen nachhaltigen Leichtbau

Fabrics Composites Textile machinery Sustainability Technical Textiles

Abstract

Mit dem technologischen Nachweis des neuartigen HyPerWeave-Ansatzes steht somit in der Zukunft eine nachhaltige Material- und Leichtbaulösung für eine Vielzahl an Branchen bereit, deren Eigenschaften (Stabilität, Brandschutz) auf den jeweiligen Anwendungsfall maßgeschneidert angepasst werden kann. Darüber ermöglicht die Kopplung von Papier- und Textiltechnik geschlossene Stoffkreisläufe, in denen das betreffende Bauteil gegen Ende der Produktlebenszeit und abhängig von seiner Zusammensetzung getrennt und zu neuen Leichtbaustrukturen recycelt werden kann.

Report

Mit dem konsequenten Einsatz von Leichtbau-Technologien können in vielen industriellen Bereichen sowie in der Mobilitäts- und Baubranche erhebliche Mengen an CO2-Emissionen eingespart werden. Jedoch erfordert die Herstellung entsprechender faserverstärkter Leichtbaustrukturen einen hohen Energie- und Ressourcenaufwand, wodurch eine tatsächliche CO2-Ersparnis erst sehr spät und am Ende der Nutzungsdauer erreicht wird. Zum Beispiel basieren Carbon- oder Aramidfaser in der Regel auf petrochemischen Ausgangsmaterialien und erfordern bei der Herstellung einen immensen Energieeinsatz. Im Gegensatz dazu bieten naturbasierte Verstärkungsfasern ein großes Potenzial zur Senkung von CO2-Emissionen und zur stofflichen Bindung von CO2 bei der Herstellung von Leichtbaustrukturen. Dennoch sind diese Technologien noch nicht weit verbreitet, da die Eigenschaften der Ausgangsmaterialien großen Schwankungen unterliegen und die Kompatibilität mit gebräuchlichen Matrixsystemen nicht immer gegeben ist.

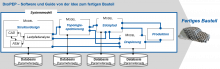

Das branchenübergreifende Projekt "HyPerWeave" erforscht Wege zur Umsetzung eines CO2-armen und damit nachhaltigen Leichtbaus. Wissenschaftler:innen der Papiertechnischen Stiftung Heidenau (PTS) und des Instituts für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) der TU Dresden entwickeln im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsforschung gewebte Verstärkungsstrukturen auf Basis von Papier (siehe Abbildung 1) für neuartige, hochstabile Leichtbaupaneele, wie sie in vielen Bereichen der Mobilität, der Gebäudeausrüstung oder dem Anlagenbau benötigt werden. Neben den Anforderungen an eine hohe spezifische Tragfähigkeit solcher Paneele, sind es daher insbesondere die Brandschutzeigenschaften bis DIN 4102 B1, die in der Materialentwicklung von HyPerWeave adressiert werden.

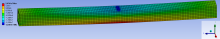

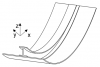

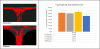

Die papier- und textiltechnologischen Arbeiten der Forschungseinrichtungen sind eng miteinander verzahnt. So konnten in der ersten Projektphase neue Papiere entwickelt werden, die ein vielversprechendes Eigenschaftsprofil hinsichtlich Mechanik, Brandschutz und textiltechnologischer Verarbeitbarkeit aufweisen und nun im Rahmen der zweiten Projektphase schrittweise auf praxisähnliche Versuchsanlagen der PTS hergestellt werden. Für die weitere Verarbeitung der Papiere zu integral verstärkten Leichtbaustrukturen wird am ITM eine neues Webverfahren entwickelt und konstruktiv-technologisch umgesetzt. Dies betrifft insbesondere die Materialführung, bei der das Papier in anforderungsgerechte Streifen geschnitten und in Form von Kettfäden bindungstechnisch in eine Abstandsgewebestruktur eingebracht werden. Die textilbasierte Kopplung zwischen der so aus dem Papier ausgeprägten Kernlage und den gleichzeitig gewebten Decklagen (siehe Abbildung) verspricht dabei gegenüber dem Stand der Technik eine deutlich verbessertes Delaminationsverhalten, gesteigerte Schubstabilität und Schadenstoleranz gegenüber geklebten Waben-Sandwichstrukturen. Die gewebten Papierhalbzeuge können anschließend mit Fixiermitteln und Matrixmaterialien auf Basis nachwachsender Rohstoffe zu hochwertigen Paneelen weiterverarbeitet werden.

Danksagung

Das IGF-Vorhaben 21856 BR (Entwicklung von integral gewebten Papier-Textil-Sandwichstrukturen für Leichtbaupaneele (Hybrid High Performance Paper Weaves – HyPerWeave) wird über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Contact: cornelia.sennewald@tu-dresden.de

Technische Universität Dresden

Fakultät Maschinenwesen

Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM)

01062 Dresden

cornelia.sennewald@tu-dresden.de

Papiertechnische Stiftung Heidenau

Pirnaer Straße 37

01809 Heidenau

cornell.wüstner@ptspaper.de