Kationenfunktionalisierte Chitinfasern – Entwicklung eines kontinuierlichen Spinnprozesses für ionenfunktionalisierte Biopolymerfasern auf Basis von Chitin

Raw materials Fibres Sustainability

Abstract

Im Rahmen des IGF-Projektes „Kationenfunktionalisierte Chitinfasern“ wurde erfolgreich ein kontinuierlicher, KMU-gerechter Spinnprozess zur Herstellung neuartiger, kationenfunktionalisierter Chitinfasern entwickelt. Mit diesem Verfahren war es erstmals möglich, reine Chitinfasern aus kostengünstigen Rohstoffen und unter Verwendung unbedenklicher Lösungsmittel im technisch relevanten Maßstab herzustellen. Damit konnte Chitin, eines der am häufigsten vorkommenden Biopolymere, erstmals für faserbasierte Anwendungen wirtschaftlich nutzbar gemacht werden. Durch die Funktionalisierung der Chitinfasern mit bioaktiven Ionen, insbesondere Calciumionen, wurde eine gezielte Modifikation der Fasereigenschaften erreicht. Diese Innovation ermöglichte eine deutlich verbesserte enzymatische Stabilität und damit eine kontrollierte Degradation der Fasern, wie sie für viele medizinische und textile Anwendungen erforderlich ist. Darüber hinaus eröffnete die entwickelte Technologie die Möglichkeit, maßgeschneiderte Funktionalisierungen der Chitinfasern für spezifische Anwendungen zu realisieren. Auf Basis der Projektergebnisse wurde somit unmittelbar produktvorbereitendes Basiswissen geschaffen, das die Entwicklung innovativer Produkte im Bereich der Medizintextilien, der regenerativen Medizin sowie des Tissue Engineering ermöglicht.

Report

Einleitung, Problemstellung und Zielsetzung

Die Textilindustrie steht im Spannungsfeld wachsender Anforderungen: Klimawandel, Ressourcenknappheit und ein zunehmend nachhaltigkeitsbewusstes Konsumverhalten fordern neue Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Bisher wird der Markt von synthetischen Fasern dominiert, die auf fossilen Rohstoffen basieren und damit erheblich zur Umwelt- und Klimabelastung beitragen [1–2]. Naturfasern stellen eine grünere Alternative dar, sind jedoch nicht uneingeschränkt nachhaltig. Ihr Anbau verbraucht oft sehr viel Wasser und es werden Düngemittel und Pflanzenschutzmittel eingesetzt, was ihre Umweltbilanz ebenfalls belastet [3].

In diesem Kontext rückt Chitin, das nach Cellulose zweithäufigste natürlich vorkommende Polymer, zunehmend in den Fokus als vielversprechender, bio-basierter Rohstoff mit hoher Funktionalität [4]. Es fällt in großen Mengen als Nebenprodukt in der Lebensmittelindustrie, beispielsweise bei der Verarbeitung von Krebs- und Schalentieren, an. Damit ist es nicht nur reichlich verfügbar, sondern auch kostengünstig und nachhaltig. Chitin und seine Derivate, wie beispielsweise Chitosan, weisen eine Vielzahl wünschenswerter Eigenschaften auf: Sie sind biologisch abbaubar, bioaktiv, biokompatibel und weisen aufgrund ihrer kristallinen Struktur eine hohe mechanische Festigkeit auf. Dadurch eignet es sich hervorragend für hochwertige, funktionale Textilanwendungen, z. B. im Bereich medizinischer Einwegprodukte, in dem der Bedarf kontinuierlich wächst und gleichzeitig enorme Abfallmengen anfallen. Die Herausforderung besteht jedoch in der technologischen Nutzbarmachung dieses Rohstoffs: Chitin ist aufgrund seiner teilkristallinen molekularen Struktur kaum löslich, was einerseits die positiven Funktionen des Werkstoffs ermöglicht jedoch andererseits die Weiterverarbeitung zu textilen Strukturen erheblich erschwert. Herkömmliche Lösungsansätze setzen auf aggressive und gesundheits- sowie umweltbedenkliche Lösungsmittel wie Trichloressigsäure oder LiCl/DMA. Diese führen zu Polymerabbau, Materialschwächung und aufwendigen Reinigungsschritten [5–7]. Für medizinische Anwendungen sind diese Prozesse ungeeignet und eine Skalierung in den industriellen Maßstab ist kaum umsetzbar.

Ein alternativer, deutlich nachhaltigerer Ansatz ist die Verwendung ionischer Flüssigkeiten (engl. ionic liquids, IL). Diese modernen Lösungsmittel haben das Potenzial, Chitin in Lösung zu bringen, ohne dessen Struktur zu beeinträchtigen. Allerdings sind auch hier die technologischen Barrieren hoch, sodass bisherige Prozesse überwiegend diskontinuierlich und für geringe Produktionsmengen realisiert wurden [8–10]. Somit fehlt bislang ein wirtschaftlich tragfähiger und durchgehend nachhaltiger Prozess, der die Herstellung von Chitinfasern kontinuierlich und in industriell relevanter Menge ermöglicht.

Das Ziel des IGF-Projektes 22568 „Kationenfunktionalisierte Chitinfasern“ bestand daher in der Entwicklung eines kontinuierlichen, lösungsmittelbasierten Nassspinnverfahrens für 100 % reine Chitinmultifilamentgarne, das sowohl materialschonend als auch prozesstechnisch skalierbar ist. Durch eine integrierte Funktionalisierung mit bioaktiven Kationen (z. B. Calcium- oder Strontium-Ionen, welche die Knochenregeneration unterstützen) sollte zudem die Grundlage für die Herstellung von Funktionstextilien geschaffen werden, um neue Anwendungsfelder für Unternehmen zu eröffnen – insbesondere im wachstumsstarken Bereich der Smart und Medical Textiles.

Erzielte Ergebnisse

Im IGF-Projekt „Kationenfunktionalisierte Chitinfasern“ wurde erfolgreich ein kontinuierlicher, KMU-gerechter Spinnprozess zur Herstellung reiner Chitinmultifilamentgarne im industriell relevanten Maßstab realisiert. Durch die gezielte Funktionalisierung mit bioaktiven Ionen konnten die Fasereigenschaften spezifisch angepasst und eine kontrollierte, enzymatische Abbaubarkeit erreicht werden. Im Folgenden werden die wesentlichen Projektergebnisse und technologischen Entwicklungen im Detail erläutert.

Prozessentwicklung für die kontinuierliche Fertigung von Chitinmultifilamentgarnen

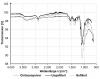

Im Projektverlauf wurden verschiedene IL systematisch auf ihre Eignung als Lösungsmittel für die Filamenterspinnung untersucht. Die besten Ergebnisse lieferte 1-Ethyl-3-methylimidazoliumpropionat (EMIMOPr, proionic GmbH, Raaba-Grambach, AT). Diese IL konnte verschiedene untersuchte Chitinqualitäten und -provenienzen bei moderaten Temperaturen (60 – 90 °C) effizient lösen, ohne das Polymer zu degradieren. Entscheidend war dabei auch, dass EMIMOPr im späteren Prozessschritt vollständig aus den Fasern entfernt werden konnte. In Abbildung 1 sind die ermittelten FT-IR-Spektren am Beispiel des verwendeten Chitinpulvers (grau) sowie der daraus hergestellten Multifilamentgarne (rot) nach dem Spinnprozess graphisch dargestellt. Die Ergebnisse zeigten keine Veränderung der chemischen Struktur des Chitins nach dem Spinnprozess und keine Lösungsmittelspuren.

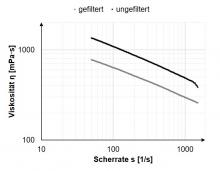

Mit dieser IL konnten stabile Spinnlösungen mit Chitinkonzentrationen zwischen 3 Gew.-% und 5 Gew.-% hergestellt werden. Um eine gute Prozessführung zu gewährleisten – insbesondere bei der Überführung in den Technikumsmaßstab – wurden die rheologischen Eigenschaften gezielt untersucht und eingestellt. Der im Labormaßstab entwickelte Spinnprozess wurde anschließend erfolgreich auf eine modulare Lösungsmittelnassspinnanlage (Fourné Maschinenbau GmbH, Alfter-Impekoven, DE) mit individuell steuerbaren Zonen für Extrusion, Koagulation, Waschen und Trocknung im semi-industriellen Technikumsmaßstab übertragen. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Konfiguration der Spinndüsen, um einen stabilen Spinnprozess und eine homogene Filamentstruktur zu erzeugen.

Im Vergleich zu bisherigen Projektergebnissen und etablierten Spinnprozessen – insbesondere dem konventionellen Chitosanspinnen mit Essigsäure als Lösungsmittel [11] sowie der Verwendung von IL (z. B. 1-Ethyl-3-Methylimidazoliumacetat, EMIMOAc [12]) für Chitosan mit Deacetylierungsgraden über 70 % – zeigen die im Rahmen dieses Projektes hergestellten Chitinfilamentgarne signifikant höhere Festigkeiten von ≥ 20 N (vgl. Abbildung 3, rechts). Die erzielten mechanischen Eigenschaften übertreffen damit sämtliche in bisherigen Vorhaben erzielten Ergebnisse und unterstreichen das große Potenzial des neu entwickelten Spinnverfahrens. Der Forschungsbedarf hinsichtlich der beobachteten Wertestreuungen in Abhängigkeit von der Düsengeometrie sowie anlagenbedingte Limitierungen, die derzeit das Verspinnen von Lösungen mit höheren Viskositäten erschweren, bildet zudem eine solide Grundlage für zukünftige Projekte zur weiteren Prozessoptimierung und -weiterentwicklung.

Funktionalisierung der Chitinfasern mit bioaktiven Ionen

Ein weiteres zentrales Ziel war die Entwicklung eines Verfahrens zur in den Spinnprozess integrierten neuartigen Funktionalisierung von Chitinfasern mit bioaktiven Calcium-, Strontium- und Magnesiumionen, die zusätzliche Eigenschaften mitbringen – insbesondere für den Einsatz in medizinischen Textilien, etwa bei knochenaufbauenden Implantaten oder Wundauflagen. Hierzu wurden drei unterschiedliche methodische Ansätze konzipiert und experimentell untersucht: (1) die direkte Einbringung der Ionen in die Spinnlösung, (2) die Funktionalisierung der Filamente während der Koagulation im Fällbad sowie (3) der Vergleich dieser Inline-Methoden mit einer nachgelagerten Funktionalisierung von Chitinmonofilamenten nach der Erspinnung. Eine schematische Darstellung der untersuchten Funktionalisierungsansätze ist in Abbildung 4 am Beispiel der Funktionalisierung mit Calcium-Ionen dargestellt.

Aussichtsreiche Ergebnisse wurden insbesondere bei der Funktionalisierung direkt im Spinnprozess während der Koagulation erzielt. Durch die Zugabe von Calcium-, Magnesium- oder Strontiumsalzen in das Koagulationsbad (deionisiertes Wasser) konnten die Ionen effektiv in die noch nicht vollständig verfestigten Filamente eingebracht werden. Die Inline-Funktionalisierung ermöglichte eine gleichmäßige Ionenverteilung, ohne die mechanische Struktur der Fasern negativ zu beeinflussen.

Anhand der in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie und Forschung (u.a. Anton Paar GmbH, Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der TUD) durchgeführten Untersuchungen wie EDX-Analysen (vgl. Abbildung 5), optische Emissionsspektrometrie (ICP-OES) (vgl. Abbildung 6), Zeta-Potential-Messungen und FTIR-Spektroskopie, wurde nachgewiesen, dass die Ionen dauerhaft in der Faserstruktur eingebunden sind, sowohl an der Oberfläche als auch im Inneren des Filaments. Insbesondere Calciumionen weisen eine hohe Affinität zu Chitin auf und bleiben auch nach längeren Wasch- und Trocknungsprozessen in der Faser erhalten. Zur Untersuchung des Ionenabgabeverhaltens bzw. der Ionenfreisetzung unter physiologisch relevanten Bedingungen wurden systematische Elutionsversuche durchgeführt. Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass der Großteil der Ionen innerhalb kurzer Zeit (≤ 7 d) aus den Filamenten freigesetzt wird und nur ein geringer Restanteil langfristig in der Faserstruktur verbleibt. Im Hinblick auf potenzielle Anwendungen, beispielsweise in der Entwicklung bioaktiver Medizintextilien oder für Systeme zur gezielten Wirkstofffreisetzung, stellt das beobachtete Freisetzungsverhalten einen Vorteil dar: Die schnelle Ionenabgabe könnte entzündungshemmende, wundheilungsfördernde oder mineralisierende Effekte unmittelbar nach Applikation unterstützen und damit die Funktionalität solcher Materialien deutlich erhöhen.

Trotz der spröden Materialstruktur – eine bekannte Eigenschaft kristalliner Biopolymere, wie Chitin – konnten durch gezielte Prozessanpassung textile Flächenstrukturen realisiert werden. Insbesondere durch die Kombination mit Stützgarnen, wie Baumwolle oder Viskose, konnten Zwirne hergestellt werden, die sich anschließend zu Geweben und Gestricken weiterverarbeiten ließen. Erste Demonstratoren, u. a. Maschen- und Gewebemuster, belegten die grundsätzliche Eignung für technische und medizinische Textilanwendungen (vgl. Abbildung 7). Trotz der derzeit noch hohen Sprödigkeit des Garnmaterials zeigen die Ergebnisse ein großes Potenzial für zukünftige Anwendungen. Durch gezielte Maßnahmen, wie z. B. das Aufbringen von Schlichten oder die Kombination mit anderen bioabbaubaren Polymeren (z. B. Viskose, Cellulose, Baumwolle etc.), könnte die Flexibilität weiter verbessert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum in medizinischen und technischen Textilien ermöglicht wird. Insgesamt stellt die Entwicklung einen vielversprechenden Ansatz zur Nutzung biobasierter Materialien in anspruchsvollen textilen Anwendungen dar.

Zusammenfassung

Im Rahmen des IGF-Projektes „Kationenfunktionalisierte Chitinfasern“ wurde erfolgreich ein kontinuierlicher, KMU-gerechter Spinnprozess zur Herstellung neuartiger, kationenfunktionalisierter Chitinfasern entwickelt. Mit diesem Verfahren war es erstmals möglich, reine Chitinfasern aus kostengünstigen Rohstoffen und unter Verwendung unbedenklicher Lösungsmittel im technisch relevanten Maßstab herzustellen. Damit konnte Chitin, eines der am häufigsten vorkommenden Biopolymere, erstmals für faserbasierte Anwendungen wirtschaftlich nutzbar gemacht werden. Durch die Funktionalisierung der Chitinfasern mit bioaktiven Ionen, insbesondere Calciumionen, wurde eine gezielte Modifikation der Fasereigenschaften erreicht. Diese Innovation ermöglichte eine deutlich verbesserte enzymatische Stabilität und damit eine kontrollierte Degradation der Fasern, wie sie für viele medizinische und textile Anwendungen erforderlich ist. Darüber hinaus eröffnete die entwickelte Technologie die Möglichkeit, maßgeschneiderte Funktionalisierungen der Chitinfasern für spezifische Anwendungen zu realisieren. Auf Basis der Projektergebnisse wurde somit unmittelbar produktvorbereitendes Basiswissen geschaffen, das die Entwicklung innovativer Produkte im Bereich der Medizintextilien, der regenerativen Medizin sowie des Tissue Engineering ermöglicht.

Danksagung

Das IGF-Vorhaben 22568 „Kationenfunktionalisierte Chitinfasern“ der Forschungsvereinigung Forschungskuratorium Textil e.V. wurde über den Projektträger DLR im Rahmen des Programms zur Förderung der „Industriellen Gemeinschaftsforschung“ (IGF) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMBK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Wir danken den genannten Institutionen für die Bereitstellung der finanziellen Mittel. Darüber hinaus danken wir den Mitgliedern des projektbegleitenden Ausschusses für ihre Unterstützung während der Projektbearbeitung.

Literatur

[1] A new textiles economy: Redesigning fashion’s future: Ellen MacArthur Foundation, 2017.

[2] Deutsche Stiftung Meeresschutz: Studie Mikroplastik im Meer und seinen Klimafolgen. https://www.stiftung-meeresschutz.org/themen/meeresverschmutzung/mikroplastik-im- meer-und-seine- klimafolgen/ (20.05.2025).

[3] GOEL, S.: Wool is 44% Carbon. Leonardo 45(2012)2, pp. 186–187.

[4] SHAMSHINA, J. L.: Chitin in ionic liquids: historical insights into the polymer's dissolution and isolation. A review. Green Chemistry 21(2019)15, pp. 3974–3993.

[5] EP0051421A1. Kifune; Inoue; Mori: Chitin fibers, process for the production of the same and surgical sutures formed of such chitin fibers.

[6] NGUYEN, K. D.: Temperature Effect of Water Coagulation Bath on Chitin Fiber Prepared through Wet-Spinning Process. Polymers 13(2021)12.

[7] LIANG, Y.; JIANG, N.; LIU, X.; NIE, L.; SONG, D.; JIANG, L.; YU, H.; XU, W.; ZHU, K.: Fabrication of Shaped Chitin Fibers by Gradient Regeneration Combined with a Physical Pressure Method. ACS Applied Polymer Materials 6(2024)2.

[8] SHAMSHINA, J. L.; ZAVGORODNYA, O.; BERTON, P.; CHHOTARAY, P. K.; CHOUDHARY, H.; ROGERS, R. D.: Ionic Liquid Platform for Spinning Composite Chitin–Poly(lactic acid) Fibers. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 6(2018)8.

[9] ZHU, C.; RICHARDSON, R. M.; SONG, Y.; RAHATEKAR, S. S.; LUCIA, L.; AYOUB, A.: One Step Dissolution, Extrusion, and Fiber Spinning of Chitin Using Ionic Liquid Solvents // Polysac- charide-based Fibers and Composites. Band 18, Cham: Springer, 2018. - ISBN 978-3-319- 56595-8. 117.

[10] Ota, A.; Beyer, R.; Hageroth, U.; Müller, A.; Tomasic, P.; Hermanutz, F.; Buchmeoser, M. R.: Chitin/Cellulose blend fibers prepared by wet and dry wet spinning. Polymers for Ad- vanced Technologies 32(2021)1, pp. 335.

[11] TOSKAS, G.; BRÜNLER, R.; HUND, H.; HUND, R.-D.; HILD, M.; AIBIBU, D.; CHERIF, C.: Pure chitosan microfibres for biomedical applications. Autex Research Journal 13(2013)4, pp. 134– 140.

[12] KUZNIK, I., KRUPPKE, I., PÖTZSCH H. F., CHERIF, C.: Pure chitosan multifilament yarns made using a semi-industrial pilot scale wet-spinning process with ionic liquids. J. Appl. Polym. Sci. 2024, 141(23), e55457.

Contact: irina.kuznik@tu-dresden.de

Technische Universität Dresden

Fakultät Maschinenwesen

Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM)

01062 Dresden

![Abbildung 3: Zugfestigkeit (Fmax) der Multifilamentgarne aus Chitin gelöst mit EMIMOPr (links); Vergleich der Zugfestigkeiten der Chitinmultifilamentgarne mit Chitosanfasern aus Essigsäure-basiertem Nassspinnpro-zess [11] und mittels IL (EMIMOAc) hergestellten Chitosanfilamentgarnen [12] (rechts)](/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2025-06/Abb3.png?itok=zmIRsVko)