KI hilft widerstandsfähigerer Kunststoffe zu entwickeln

Forscher haben Polymere entwickelt, die widerstandsfähiger gegen Risse sind, indem sie auf Belastungen reagierende Moleküle einbauten, die durch ein maschinelles Lernmodell identifiziert wurden.

Eine neue Strategie zur Verstärkung von Polymerwerkstoffen könnte laut Forschern des MIT und der Duke University zu haltbareren Kunststoffen führen und Plastikmüll reduzieren.

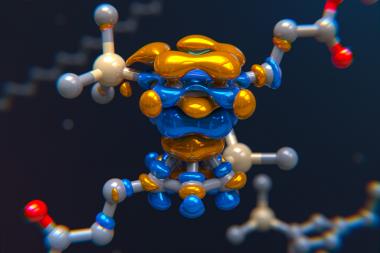

Mithilfe von maschinellem Lernen identifizierten die Forscher Vernetzungsmoleküle, die Polymermaterialien zugesetzt werden können, damit diese einer höheren Kraft standhalten, bevor sie reißen. Diese Vernetzungsmittel gehören zu einer Klasse von Molekülen, die als Mechanophoren bekannt sind und ihre Form oder andere Eigenschaften als Reaktion auf mechanische Kraft verändern.

„Diese Moleküle können für die Herstellung von Polymeren nützlich sein, die widerstandsfähiger gegenüber Krafteinwirkung sind. Wenn man sie einer Belastung aussetzt, brechen oder reißen sie nicht, sondern zeigen stattdessen eine höhere Elastizität“, sagt Heather Kulik, Lammot du Pont-Professorin für Chemieingenieurwesen am MIT, die gleichzeitig Professorin für Chemie und leitende Autorin der Studie ist.

Die im Rahmen dieser Studie von den Forschern identifizierten Querverbindungen sind eisenhaltige Verbindungen, die als Ferrocen-Verbindungen bekannt sind und deren Potenzial als Mechanophoren bislang noch nicht umfassend untersucht worden war. Die experimentelle Bewertung eines einzelnen Mechanophoren kann Wochen dauern, doch die Forscher zeigten, dass sie diesen Prozess mithilfe eines maschinellen Lernmodells erheblich beschleunigen konnten.

Ilia Kevlishvili, Postdoktorand am MIT, ist der Hauptautor der Open-Access-Veröffentlichung, die in ACS Central Science erschienen ist. Weitere Autoren sind Jafer Vakil, Doktorand an der Duke University, David Kastner und Xiao Huang, beide Doktoranden am MIT, sowie Stephen Craig, Professor für Chemie an der Duke University.

Das schwächste Glied

Mechanophoren sind Moleküle, die auf einzigartige Weise auf Krafteinwirkung reagieren, typischerweise durch Veränderung ihrer Farbe, Struktur oder anderer Eigenschaften. In der neuen Studie wollten die Forscherteams des MIT und der Duke University untersuchen, ob sie dazu beitragen können, Polymere widerstandsfähiger gegen Beschädigungen zu machen.

Die neue Arbeit baut auf einer Studie aus dem Jahr 2023 von Craig und Jeremiah Johnson, dem A. Thomas Guertin-Professor für Chemie am MIT, und ihren Kollegen auf. In dieser Arbeit fanden die Forscher überraschenderweise heraus, dass die Einbindung schwacher Querverbindungen in ein Polymernetzwerk das Material insgesamt stärker machen kann. Wenn Materialien mit diesen schwachen Querverbindungen bis zum Bruchpunkt gedehnt werden, versuchen sich die sich durch das Material ausbreitenden Risse den stärkeren Bindungen zu entziehen und stattdessen die schwächeren Bindungen zu durchbrechen. Das bedeutet, dass der Riss mehr Bindungen aufbrechen muss, als wenn alle Bindungen die gleiche Stärke hätten.

Um neue Wege zu finden, dieses Phänomen zu nutzen, schlossen sich Craig und Kulik zusammen, um Mechanophoren zu identifizieren, die als schwache Vernetzer eingesetzt werden könnten.

„Wir hatten diese neue mechanistische Erkenntnis und Möglichkeit, aber damit war auch eine große Herausforderung verbunden: Wie können wir aus allen möglichen Zusammensetzungen von Materie diejenigen mit dem größten Potenzial herausfiltern?“, sagt Craig. „Heather und Ilia gebührt große Anerkennung dafür, dass sie diese Herausforderung erkannt und einen Ansatz entwickelt haben, um sie zu bewältigen.“

Die Entdeckung und Charakterisierung von Mechanophoren ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die entweder zeitaufwändige Experimente oder rechenintensive Simulationen molekularer Wechselwirkungen erfordert. Die meisten bekannten Mechanophoren sind organische Verbindungen, wie beispielsweise Cyclobutan, das in der Studie von 2023 als Crosslinker verwendet wurde.

In der neuen Studie wollten sich die Forscher auf Moleküle konzentrieren, die als Ferrocen bekannt sind und von denen man annimmt, dass sie als Mechanophoren eingesetzt werden können. Ferrocen sind organometallische Verbindungen, bei denen ein Eisenatom zwischen zwei Kohlenstoffringen eingebettet ist. Diese Ringe können mit verschiedenen chemischen Gruppen versehen werden, wodurch sich ihre chemischen und mechanischen Eigenschaften verändern.

Viele Ferrocenverbindungen werden als Arzneimittel oder Katalysatoren verwendet, und einige wenige sind als gute Mechanophoren bekannt, aber die meisten wurden noch nicht für diesen Zweck evaluiert. Experimentelle Tests an einem einzelnen potenziellen Mechanophor können mehrere Wochen dauern, und Computersimulationen sind zwar schneller, nehmen aber dennoch einige Tage in Anspruch. Die Bewertung Tausender Kandidaten mit diesen Strategien ist eine gewaltige Aufgabe.

Da das Team des MIT und der Duke University erkannte, dass ein maschineller Lernansatz die Charakterisierung dieser Moleküle erheblich beschleunigen könnte, entschied es sich für den Einsatz eines neuronalen Netzwerks, um Ferrocenverbindungen zu identifizieren, die als vielversprechende Mechanophoren in Frage kommen könnten.

Sie begannen mit Informationen aus einer Datenbank mit dem Titel „Cambridge Structural Database“, die die Strukturen von 5.000 verschiedenen bereits synthetisierten Ferrocenverbindungen enthält.

„Wir wussten, dass wir uns zumindest aus Sicht des Mechanophors selbst keine Gedanken über die Frage der Synthetisierbarkeit machen mussten. Das ermöglichte es uns, einen wirklich großen Raum mit einer großen chemischen Vielfalt zu wählen, der auch synthetisch realisierbar sein würde“, sagt Kevlishvili.

Zunächst führten die Forscher Computersimulationen für etwa 400 dieser Verbindungen durch, um zu berechnen, wie viel Kraft erforderlich ist, um die Atome innerhalb jedes Moleküls auseinanderzuziehen. Für diese Anwendung suchten sie nach Molekülen, die sich schnell aufspalten, da diese schwachen Verbindungen Polymermaterialien widerstandsfähiger gegen Risse machen könnten.

Anschließend verwendeten sie diese Daten zusammen mit Informationen über die Struktur jeder Verbindung, um ein maschinelles Lernmodell zu trainieren. Dieses Modell war in der Lage, die Kraft vorherzusagen, die zur Aktivierung des Mechanophors erforderlich ist, was wiederum den Widerstand gegen Reißen beeinflusst, und zwar für die verbleibenden 4.500 Verbindungen in der Datenbank sowie für weitere 7.000 Verbindungen, die denen in der Datenbank ähnlich sind, aber einige zusätzliche Atome aufweisen.

Die Forscher entdeckten zwei Hauptmerkmale, die wahrscheinlich die Reißfestigkeit erhöhen. Eines davon war die Wechselwirkung zwischen den chemischen Gruppen, die an die Ferrocenringe gebunden sind. Darüber hinaus führte das Vorhandensein großer, sperriger Moleküle, die an beide Ringe des Ferrocen gebunden sind, dazu, dass das Molekül bei Einwirkung von Kräften eher auseinanderbrach.

Während die erste dieser Eigenschaften nicht überraschend war, war die zweite Eigenschaft etwas, das ein Chemiker nicht im Voraus hätte vorhersagen können und das ohne KI nicht entdeckt worden wäre, sagen die Forscher. „Das war wirklich überraschend“, sagt Kulik.

Härtere Kunststoffe

Nachdem die Forscher etwa 100 vielversprechende Kandidaten identifiziert hatten, synthetisierte Craigs Labor an der Duke University ein Polymermaterial, das einen davon enthält, bekannt als m-TMS-Fc. Innerhalb des Materials fungiert m-TMS-Fc als Vernetzer, der die Polymerstränge verbindet, aus denen Polyacrylat, eine Art Kunststoff, besteht.

Durch Ausübung von Kraft auf jedes Polymer, bis es riss, stellten die Forscher fest, dass der schwache m-TMS-Fc-Linker ein starkes, reißfestes Polymer erzeugte. Dieses Polymer erwies sich als etwa viermal widerstandsfähiger als Polymere, die mit Standard-Ferrocen als Vernetzer hergestellt wurden.

„Das hat wirklich große Auswirkungen, denn wenn wir an all die Kunststoffe denken, die wir verwenden, und an die Anhäufung von Kunststoffabfällen, bedeutet eine höhere Widerstandsfähigkeit der Materialien, dass ihre Lebensdauer länger ist. Sie können länger verwendet werden, was langfristig zu einer Verringerung der Kunststoffproduktion führen könnte“, sagt Kevlishvili.

Die Forscher hoffen nun, mit ihrem maschinellen Lernansatz Mechanophoren mit anderen wünschenswerten Eigenschaften identifizieren zu können, beispielsweise der Fähigkeit, ihre Farbe zu ändern oder als Reaktion auf Krafteinwirkung katalytisch aktiv zu werden. Solche Materialien könnten als Spannungssensoren oder schaltbare Katalysatoren eingesetzt werden und wären auch für biomedizinische Anwendungen wie die Verabreichung von Medikamenten nützlich.

In diesen Studien wollen sich die Forscher auf Ferrocen und andere metallhaltige Mechanophore konzentrieren, die bereits synthetisiert wurden, deren Eigenschaften jedoch noch nicht vollständig verstanden sind.

„Mechanophoren aus Übergangsmetallen sind relativ wenig erforscht und wahrscheinlich etwas schwieriger herzustellen“, sagt Kulik. „Dieser rechnergestützte Arbeitsablauf kann allgemein genutzt werden, um den Bereich der Mechanophoren, die bisher untersucht wurden, zu erweitern.“

Die Forschung wurde vom National Science Foundation Center for the Chemistry of Molecularly Optimized Networks (MONET) finanziert.

Quelle: Anne Trafton | MIT News