BMWK Round Table Gesundheitswirtschaft: Gute Ansätze für notwendige MedTech-Strategie

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) sieht in dem kürzlich verabschiedeten Abschlussbericht des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK) zum „Round Table Gesundheitswirtschaft“ gute Ansätze für ressortübergreifend abgestimmte Maßnahmen zur Stärkung der industriellen Gesundheitswirtschaft (iGW). „Wir brauchen daher jetzt schnell Stabilität und Wachstumschancen für die Wirtschaft. Die zeitgleich mit dem Bericht vorgestellte Gesundheitswirtschaftliche Gesamtrechnung (GGR) 2024 zeigt: Die industrielle Gesundheitswirtschaft hat dabei eine überragende Rolle. Das gilt insbesondere für die Medizintechnik. Wir brauchen eine eigenständige MedTech-Strategie“, kommentiert BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll.

Nach BMWK-Aussage leistet die iGW „einen erheblichen Beitrag zu Wertschöpfung und damit Wohlstand in Deutschland“. „Die Branche erwirtschaftete 2024 eine Bruttowertschöpfung in Höhe von 103 Milliarden Euro, ein Plus von ca. drei Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr“, heißt es im BMWK-Abschlussbericht.

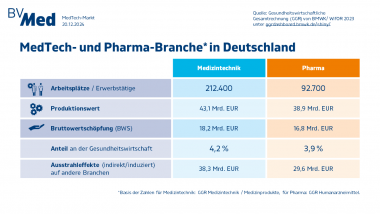

Ein Blick auf die offiziellen Zahlen der Bundesregierung zeige zudem die hohe Relevanz der Medizintechnik nicht nur für die Gesundheitsversorgung, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. So stehe die MedTech-Branche beispielsweise für mehr als doppelt so viel Arbeitsplätze wie die Pharmabranche sowie mehr Produktionswert, Bruttowertschöpfung und Ausstrahleffekte auf andere Branchen.

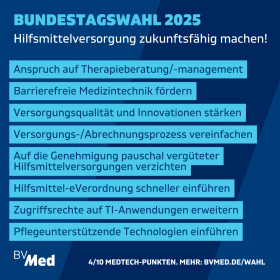

Der BVMed fordert daher von der neuen Bundesregierung eine eigenständige MedTech-Strategie mit ressortübergreifend abgestimmten Maßnahmen. Neben einer besseren Koordinierung der Ressorts Wirtschaft, Forschung, Gesundheit und Finanzen und einem strukturierten Dialog zwischen Politik, Industrie und Wissenschaft gehören dazu aus Sicht des MedTech-Verbandes: bessere Rahmenbedingungen für Produktion und Forschung in Deutschland, eine wettbewerbsfähige Regulatorik mit einer verbesserten EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) und KMU-Unterstützung sowie eine Entbürokratisierungs-Offensive. Zudem sollte die medizinische Versorgung im Krankenhaus und ambulanten Bereich dadurch verbessert werden, dass der medizintechnische Fortschritt und Qualitätsaspekte besser vergütet und ambulante Leistungserbringung gestärkt werden.

Der BMWK Round Table bietet für die notwendige MedTech-Strategie gute Ansätze für die neue Legislaturperiode. Nach BMWK-Aussage habe die Arbeit im Round Table Gesundheitswirtschaft gezeigt, „dass das komplexe Umfeld der industriellen Gesundheitswirtschaft eine strukturierte Diskussion der Rahmenbedingungen unter Beachtung der verteilten Zuständigkeiten innerhalb der Bundesregierung und der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern braucht.“ Der Abschlussbericht spricht sich deshalb dafür aus, den Round Table Gesundheitswirtschaft in der nächsten Legislaturperiode fortzusetzen, organisatorisch zu stärken und als Gesprächsformat zu institutionalisieren. Ein zentraler Schritt wäre die Einrichtung einer Geschäftsstelle mit eigenem Personal und Budget, die eine Ausweitung der Aktivitäten ermöglicht.

Dr. Marc-Pierre Möll: „Wir brauchen jetzt ein klares Bekenntnis der Politik zum Medizintechnik-Standort Deutschland. Der neuen Bundesregierung bietet sich mit der Medizintechnik im Land eine große Chance. Sie sollte sie mit einer kraftvollen MedTech-Strategie nutzen.“

BVMed