Integral flachgestrickte Drucksensoren für smart Textiles

Knittings Sensor Technology Smart Textiles Tests

Abstract

Im IGF-Projekt 21990 BR1 wurde das „Textiles Smart-Skin-3D-System (S3D)“ entwickelt – ein innovatives, flachgestricktes Sensorsystem, das Druck- und Näherungsmessungen nahtlos in textile Produkte integriert. Ziel war es, flexible und robuste Sensorik bereits im Herstellungsprozess einzubetten und so die Komplexität sowie potenzielle Schwachstellen herkömmlicher Mehrkomponentensysteme zu vermeiden. Hierzu wurden komplexe 3D-gestrickte Strukturen realisiert, die leitfähige Sensorgarne und gezielt eingearbeitete dielektrische Materialien wie silikonbasierte Inserts nutzen, um kapazitive Messprinzipien anzuwenden.

Die Optimierung von Garnauswahl und Strickparametern ermöglichte eine präzise Erfassung von Druckkräften und Annäherungen. Als Demonstrator wurde ein vollständig integrierter Sensorhandschuh mit 13 Sensorflächen entwickelt, der Greif- und Haltekräfte misst. Zyklische elektromechanische Prüfungen bestätigten ein stabiles Sensorverhalten. Insbesondere zeigte die Variante mit einem 1 mm starken Dielektrikum optimale Übertragungscharakteristika, geringe Hysterese und eine Sensordrift im akzeptablen Rahmen. Zusätzlich erbrachte ein textilbasierter Näherungssensor zuverlässige Messwerte für Abstände bis zu 120 mm.

Die Ergebnisse belegen das Potenzial flachgestrickter Sensoren als integraler Bestandteil smarter, tragbarer Textilien – mit Anwendungsmöglichkeiten in Telerehabilitation, Medizintechnik, Arbeitsschutz und weiteren Digitalisierungsbereichen.

Summary

In the IGF project 21990 BR1, the “Textiles Smart-Skin-3D-System (S3D)” was developed – an innovative, flat-knit sensor system that seamlessly integrates pressure and proximity measurements into textile products. The aim was to embed flexible and robust sensor technology into the manufacturing process, thereby avoiding the complexity and potential weaknesses of conventional multi-component systems. To achieve this, complex 3D-knit structures were created using conductive sensor yarns and strategically incorporated dielectric materials, such as silicone-based inserts, to implement a capacitive sensing approach.

Optimizing yarn selection and knitting parameters enabled the precise detection of pressure forces and proximity. A demonstrator in the form of a fully integrated sensor glove with 13 sensing areas was developed, capable of measuring gripping and holding forces. Cyclic electromechanical tests confirmed stable sensor performance. In particular, the variant with a 1 mm thick dielectric exhibited optimal transfer characteristics, low hysteresis, and acceptable sensor drift. Additionally, the textile-based proximity sensor reliably measured distances of up to 120 mm.

The results demonstrate the potential of flat-knit sensors as an integral component of smart, wearable textiles with applications in telerehabilitation, medical technology, occupational safety, and other digitalization sectors.

Report

Einleitung

Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der Digitalisierung in der Medizin bestehen für die Textilindustrie große Chancen, vom erwarteten weiteren Wachstum von am Körper tragbaren, flexibel einsetzbaren und computergestützten Systemen zu profitieren. Zu dieser neuen Geräteklasse, den sogenannten Wearables, gehören Textilien, die über die klassischen Funktionen von Bekleidung oder beispielsweise Bandagen hinaus mit elektronischen Zusatzfunktionen ausgestattet sind. Da Textilien häufig die Schnittstelle zwischen dem Menschen und seiner Umwelt darstellen, sind sie prädestiniert, auch bei der Digitalisierung menschlicher Wahrnehmungen und Fähigkeiten (z. B. Bewegungen, Haptik etc.) und umgekehrt der Rückkopplung von der virtuellen in die analoge Welt eine entscheidende Brückenfunktion zu übernehmen und so als künstliche Haut (bzw. Smart Skin) bestehende optische und akustische Schnittstellen zu ergänzen.

Ein Bereich in dem smarte Textilien einen großen Zugewinn nützlicher Informationen bereitstellen, ist die Medizin und Rehabilitationstechnik. Vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung und damit einhergehend einer hohen Belastung medizinischer Versorger, die unter gleichzeitigem Personalmangel leiden, ist nicht immer ein ausreichendes Angebot in erreichbarer Nähe realisierbar. Vor allem im Bereich der medizinischen Folgebehandlungen für Physiotherapie einhergehend mit langen Transportwegen oder fehlender Transportfähigkeit des Patienten kann dies zu Heilungsverlangsam oder sogar -verhinderung führen. Eine Unterstützung von Patienten durch einen medizinischen Laien (Familienangehörige, Bekannte etc.) mit einem geringfügigen Lernaufwand soll durch den in diesem Projekt entwickelten Handschuh ermöglicht werden. Dieser ermöglicht die Überwachung von Greif- und Haltebewegungen sowie Feedback zur Korrektur. In der Telerehabilitation gibt es keine vergleichbaren Systeme, die autonom ohne Experteneinsatz arbeiten [1, 2]. Das Projekt fokussierte auf die Entwicklung multifunktionaler Druck-/ Näherungssensorik durch flachstricktechnische Verfahren. Diese ermöglichen die kostengünstige Integration in Funktionsbekleidung, aber auch in Roboterkomponenten.

Zielsetzung und Lösungsweg

Ergebnisse

Entwicklung der gestrickten Drucksensoren

Für die Entwicklung der Sensoren wurde die Umsetzung eines kapazitiven Drucksensors mithilfe von Flachstricktechnik verfolgt. Die Vorteile kapazitiver Sensoren gegenüber resistiver Sensoren liegen in ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Temperatur [3], was in einer körpernahen Anwendung von Vorteil ist. Der einfachste Aufbau eines Kondensators ist der Plattenkondensator. In diesem Aufbau sind zwei parallele Platten durch ein Dielektrikum getrennt. Durch das Aufbringen einer Druckkraft F auf diese Platten und damit ein Zusammendrücken des Dielektrikums mit der Dielektrizitätskonstante ε ändert sich der Plattenabstand d und somit die Kapazität C wie in Abbildung 1 gezeigt. Hier wird deutlich, dass die Kapazitätsänderung ∆C indirekt proportional zur Änderung des Plattenabstands ∆d, die wiederum abhängig ist von der induzierten Kraft, dem E-Modul E und den geometrischen Maßen des Plattenkondensators mit b = Breite und l = Länge.

Für den Aufbau der gestrickten kapazitiven Sensoren wurden verschiedene Konzepte erstellt, die in Abbildung 2 dargestellt sind. Anhand einer systematischen Variantenbewertung nach ergonomischen, stricktechnischen, sensortechnischen Anforderungen und praktischer Versuchstests wurde eine Sensorvariante mit einem Insert als Dielektrikum und einer vollflächigen Elektrode aus leitfähigem Garn als Vorzugsvariante gewählt und zu einer Handschuhfinger gleichenden Doppelschlauchstruktur erweitert.

Zur Auswahl des Elektrodengarns wurden Vorversuche durchgeführt um die stricktechnische Eignung der teilweise anspruchsvoll zu verarbeitenden Garne auf Stahl- und Silberbasis zu bewerten. Hierbei wurden Garne von Statex (Shieldex® 235 f 36dtex Z130), Amann (Steel-tech® 100 tex 93, Silver-tech+® 150 tex 22) und Bekaert (Bekinox® VN 14.1.9.100Z) genutzt. In diesen Vorversuchen erwies sich Silver-tech+® 150 als Vorzugsvariante, da es sehr gut mit dem umgebenden Basismaterial aus Umwindegarn (Tencel CV Nm40 mit PA6.6 78/78f23/1) fertigungstechnisch kompatibel war.

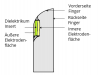

Herstellung der Sensoren

Ziel des Projekts war die Herstellung eines Sensorhandschuhs mittels Flachstricktechnik, eine Strickmethode, die die Möglichkeit bietet Fully Fashioned Artikel in einem Arbeitsschritt herzustellen, wodurch komplizierte gestrickte Flächen endkonturnah hergestellt werden können. Um ein höchstmöglich automatisiert herstellbares Produkt zu entwickeln wurde der Drucksensor mit einem Fokus auf Vermeidung nachfolgender Konfektionierungsschritte entwickelt. Daher wurde der Drucksensor als eine Doppelschlauchstruktur konzeptioniert. Diese wird durch zwei Elemente geformt: Zum einen durch die Tasche des Sensors, zum anderen durch einen Fingerling, der eine Tragbarkeit des Sensors ermöglicht. In Abbildung 3 ist der Aufbau schematisch dargestellt. Im Sensorbereich ergibt sich daher ein dreilagiges Doppelschlauch-gestrick. Das umfasst die äußere sowie innere Elektrode und die Rückseite des Fingers. Das Dielektrikum wird durch ein Insert, welches während des Strickprozesses eingelegt wird, gebildet. Diese Variante des Konzeptes ermöglicht eine weitestgehend automatisierte Fertigung des Handschuhs an der Flachstrickmaschine ohne nachgelagerte Konfektionsschritte. Für die Einbringung des Dielektrikums ist eine Unterbrechung des Strickprozesses erforderlich.

Validierung der Sensoren

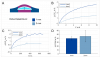

Die gestrickten kapazitiven Sensoren wurden auf ihre Eignung als Drucksensor in zyklischen elektromechanischen Messungen überprüft. Der Versuchsaufbau mit Mess- und Versuchsgeräten sowie der Prüfablauf sind in Abbildung 4 dokumentiert. Um den Einfluss des Dielektrikums zu untersuchen, wurden Sensoren mit einem 2 mm und einem 1 mm starken silikonbasierten Dielektrikum hergestellt. Aus den ermittelten Daten wurden das Übertragungsverhalten (als Zusammenhang zwischen Kompressionskraft und Sensorsignal), die Sensordrift (als Signalwerte bei Entlastung der Sensoren) und die Hysterese (als maximale Differenz zwischen Be- und Entlastungskurve über den Messbereich) berechnet (siehe Abbildung 5).

Es zeigte sich, dass beide Varianten ein stabiles Sensorverhalten aufweisen, wobei die Sensorvariante mit einem 1 mm starken Dielektrikum bessere Ergebnisse im Übertragungsverhalten und in Hysterese zeigte. Die Sensordrift lag hier etwas höher, lag aber bei beiden Varianten unter 5 % und damit in einem, für praktische Anwendungen dieser Technologie, akzeptablen Bereich. Dieser Versuch zeigte, dass das Dielektrikum einen entscheidenden Einfluss auf das Sensorverhalten hat und dieses durch die relativ kleine Anpassung des Insertmaterials für verschiedene Messbereiche und -sensitivitäten angepasst werden kann. Weitere Ausführungen, Ergebnisse und Diskussionen können aus der Publikation in [4] entnommen werden.

Näherungssensor

Das Konzept für die textile Näherungssensorik wurde mit einer einzelnen textilen gestrickten Elektrode und einem Arduino Uno umgesetzt. Für die Versuchsdurchführung wurde eine menschliche Hand als zu erfassendes Objekt an den Sensor geführt und der Abstand zwischen Hand und Sensor gemessen. In Abbildung 6 sind das Sensorsignal und korrelierte Abstände der Hand dazu gezeigt, sowie das Schaltbild dargestellt. Hierbei konnten Abstände von bis zu 120 mm zur Hand noch erfasst werden mit einer guten Signalstabilität, sodass hier eine Quantifizierung des Abstands denkbar ist.

Demonstrator

Die Vorzugsvariante für den Druck- und Näherungssensor wurde übertragen auf einen vollständig gestrickten und integral gefertigten Handschuh mit 13 Sensoren, wobei 2 Sensorflächen für Daumen, 3 Sensorflächen für Zeige- und Mittelfinger und 5 Sensorflächen auf der Handfläche für die Erfassung von Kräften realisiert wurden. Der finale Funktionsdemonstrator ist in Abbildung 7 gezeigt. Die elektrischen Zuleitungen wurden für diesen FD manuell realisiert. Eine sensorische Funktionalisierung des Ringfingers und des kleinen Fingers war durch die begrenzte Anzahl an Fadenführern innerhalb der Strickmaschine nicht möglich (max. 13 Sensorflächen). Die Signale der einzelnen Sensoren wurden mittels eines RaspberryPi 5 und einer dafür entwickelten Software ausgewertet. In verschiedenen Greiftests wurden die Sensoren validiert. Bei allen funktionsfähigen Sensoren konnte ein verlässlicher Anstieg des Signals bei Kompression erfasst werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Verwendung textiltechnischer Lösungen zur Überwachung des menschlichen Körpers und der auf ihn wirkenden Lasten ist ein vielversprechendes Forschungsfeld, das Anwendungen in der Physiotherapie, im Arbeitsschutz und in der Digitalisierung von Arbeitsprozessen ermöglicht. Im Rahmen dieses Projekts lag der Fokus auf der Entwicklung und Integration von Druck- und Näherungssensoren in textile Strukturen. Dabei wurden innovative textilbasierte Ansätze verfolgt, insbesondere die Herstellung vollständig textilintegrierter Sensoren im Fully-Fashioned-Verfahren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die oft aus vielen Einzelkomponenten bestehen und dadurch Schwachstellen aufweisen, bieten textilbasierte Sensorsysteme eine höhere Kompatibilität mit textilen Basissystemen und eine höhere Flexibilität. Die in dieser Arbeit entwickelten Sensoren sind vielseitig einsetzbar und können in zahlreiche textile Strukturen, und vor allem gestrickter Strukturen, diverser Form und Größe übertragen werden.

Unter Beachtung industrienaher Anforderungen, die zusammen mit den am Projekt beteiligten Industriepartnern festgelegt wurden, wurden verschiedene Konzepte für Druck- und Näherungssensoren für einen Sensorhandschuh unter Nutzung von Flachstricktechnik entwickelt. Die bevorzugte Lösung für gestrickte Druck- und Näherungssensoren basiert auf einem Doppelschlauchgestrick, das einen flexiblen Plattenkondensator darstellt. Diese Sensoren bestehen aus Elektroden aus leitfähigem Garn und einem weichen Material, beispielsweise Silikon, das als Dielektrikum dient. Dadurch, dass das Material für das Dielektrikum flexibel gewählt werden kann, sind Messbereich und -verhalten auch für andere Anwendungen mit diesem Konzept einfach zu variieren. Für die Druckmessung wurde das Ansprechverhalten der entwickelten Sensoren eingehend getestet, und ihre Stabilität analysiert und ein funktionsgerechtes Messverhalten der Sensoren im Messbereich 0 bis 10 N festgestellt.

Die Vorzugsvariante der Sensoren wurde in einem Funktionsdemonstrator mit 13 Sensorflächen umgesetzt. Dies sollte in weiteren Arbeiten um 6 weitere Sensorflächen für die einzelnen Fingergelenke von Ring- und kleinem Finger ergänzt werden. Die Anzahl der Sensorflächen war in diesem Projekt durch die Anzahl der verfügbaren Fadenführer begrenzt. Weiterhin sollte das Einlegen des dielektrischen Inserts stärker automatisiert werden um die Zeit, die benötigt wird um die Drucksensorhandschuhe zu stricken, reduziert wird.

Danksagung

Das IGF-Vorhaben 21990 BR der Forschungsvereinigung Forschungskuratorium Textil e.V., Reinhardtstr. 12-14, 10117 Berlin wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Die Autoren danken den genannten Institutionen für die Bereitstellung der finanziellen Mittel. Der Forschungsbericht und weiterführende Informationen sind am Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik der TU Dresden erhältlich.

Literatur

[1] K. Ettle et al., "Telepräsenzroboter für die Pflege und Unterstützung von Schlaganfallpatientinnen und -patienten (TePUS) im Regierungsbezirk Oberpfalz: DeinHaus 4.0," Regensburg, Jun. 2020. Accessed: Nov. 30 2020.

[3] J. Mersch, C. A. G. Cuaran, A. Vasilev, A. Nocke, C. Cherif, and G. Gerlach, "Stretchable and Compliant Textile Strain Sensors," IEEE Sensors J., vol. 21, no. 22, pp. 25632–25640, 2021, doi: 10.1109/JSEN.2021.3115973.

[4] S. Fischer, C. Böhmer, S. Nasrin, C. Sachse, C. Cherif. Flat-Knitted Double-Tube Structure Capacitive Pressure Sensors Integrated into Fingertips of Fully Fashioned Glove Intended for Therapeutic Use. Sensors 2024, 24, 7500. https://doi.org/10.3390/s24237500

Contact: hung.le_xuan@tu-dresden.de

Technische Universität Dresden

Fakultät Maschinenwesen

Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM)

01062 Dresden