Techtextil: Kelheim Fibres und Gebr. Otto präsentieren nachhaltige Periodenunterwäsche

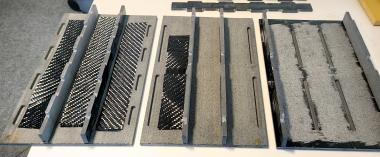

Zur Techtextil, die Ende April 2024 in Frankfurt stattfindet, werden die Unternehmen Kelheim Fibres und Gebr. Otto ihr gemeinsames Konzept präsentieren, das Periodenunterwäsche nachhaltiger und leistungsfähiger macht. Auf dem BW-i-Gemeinschaftsstand bzw. auf dem Gemeinschaftsstand des IVGT zeigen die Innovationspartner ihre Lösung einer Periodenunterwäsche aus biobasierten Materialien, die sich durch Performancewerte hervorsticht. Die verschiedenen Viskosespezialfasern, die dabei zum Einsatz kommen, stammen von Kelheim. In der jeweils passenden Zusammensetzung verspinnt sie Gebr. Otto.

Rund 15.000 Produkte zur Monatshygiene verbraucht eine Frau durchschnittlich in ihrem Leben. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Einwegprodukte, durch die viele Tonnen Müll entstehen, und deren Plastikkomponenten bis zu 500 Jahre brauchen, bis sie – nachdem sie in immer kleinere und kleinste Teile zerfallen sind - abgebaut sind. Produkte zur weiblichen Monatshygiene, Einweg- wie Mehrwegprodukte, nachhaltiger zu gestalten, ist seit einigen Jahren Trend. In diese Kategorie gehören nicht nur biologisch abbaubare Einwegprodukte, sondern auch waschbare Periodenslips, die etablierte Wäschehersteller ebenso wie Start-ups anbieten.

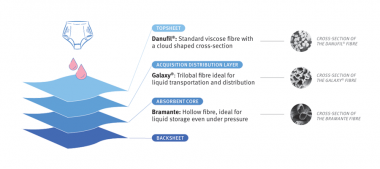

Die Periodenunterwäsche ist aus mehreren Lagen mit unterschiedlichen Funktionen aufgebaut –das Topsheet muss Flüssigkeit schnell aufnehmen und vom Körper wegleiten, die anschließende Verteilerschicht (Acquisition-Distribution-Layer, ADL) sorgt für eine zügige und ideale Verteilung der Flüssigkeit im Saugkörper. Dieser schließt die Flüssigkeit ein und hält sie in seinem Inneren fest und verhindert so ein mögliches Rücknässen. Das Ergebnis ist ein Prototyp, der bei Schnelligkeit und Kapazität der Flüssigkeitsaufnahme sowie Rücknässung deutlich bessere Werte erzielt als handelsübliche Lösungen.

Kelheim Fibres