Epson ruft zum „Earth Hour 2024“ auf

Die „Earth Hour“ wurde 2007 vom WWF (World Wide Fund for Nature) ins Leben gerufen, um durch die symbolische, alljährliche Aktion, Ende März auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht auszuschalten, unsere Unterstützung für den Planeten zu demonstrieren. Seitdem hat sich diese Aktion zur weltweit größten Umweltbewegung entwickelt. Menschen in mehr als 190 Ländern und Territorien setzen sich mit ihr für einen gemeinsamen Lebensraum ein. Die „Hour Bank“, ein Online-Zähler für Aktionen zugunsten unseres Planeten, verzeichnete im Jahr 2023 mehr als 410.000 Stunden Engagement.

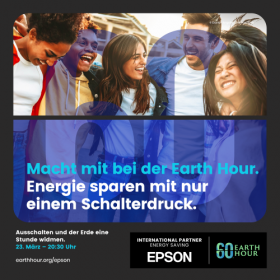

Anlässlich der „Earth Hour 2024“ (23. März um 20:30 Uhr) rufen Epson und die Organisation „Earth Hour“ alle Menschen dazu auf, Energiesparmaßnahmen zu ergreifen, die in der „Hour Bank“ eingetragen werden. Epson aktiviert sein globales Netz von Vertriebsgesellschaften, um in den jeweiligen Ländern und Regionen für diese Maßnahmen zu werben. Am Tag der „Earth Hour“ ist Epson zudem ein Partner für Earth Hour-Veranstaltungen in Singapur (Wisma Atria Shopping Mall) und Japan (LalaPort Toyosu in Tokio).

In seiner „Umweltvision 2050“ hat sich Epson dazu verpflichtet, bis zu diesem Jahr CO₂-negativ zu werden und komplett auf die Nutzung nicht erneuerbarer, fossiler Ressourcen zu verzichten. Zu diesem Zweck ergreift das Unternehmen an allen Standorten der Gruppe weltweit eine Reihe von Initiativen, darunter die Umstellung auf Strom aus zu 100 Prozent erneuerbaren Quellen Ende 2023.

EPSON DEUTSCHLAND GmbH