AVK-Arbeitskreise für aktuelle Schwerpunktthemen

Nachhaltigkeit, Recycling sowie E-Mobilität spielen auch bei der Herstellung und Verwendung von Composites eine immer größere Rolle und sind deshalb wichtige Themen in neuen oder bewährten Experten-Arbeitskreisen der AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe.

Die Themen Energiewende, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit sind Kernthemen des derzeitigen gesellschaftlichen und kulturellen Wandels. Die Nutzung und Schonung natürlicher Ressourcen und der Umgang mit dem Planeten Erde als Ökosystem generell sind zentrale Elemente des politischen Diskurses und halten Einzug in fast alle gesellschaftlichen und industriellen Themenbereiche. Das ökologische Bewusstsein hat in der Bevölkerung in den letzten Jahren massiv zugenommen und dieser Trend verstärkt sich auch weiterhin.

Auch Composites als Konstruktionsmaterialien und werkstoffliche Alternative zu etablierten Materialsystemen müssen sich diesen Themenbereichen stellen. Kunststoffe in all ihrer Vielfalt können, aufgrund ihrer Langlebigkeit, auch zu einem Problem werden. Hier gilt es Konzepte zu entwickeln und im industriellen Maßstab Lösungen umzusetzen. Nicht zuletzt wegen ihrer hohen Relevanz und der Aktualität nehmen entsprechende Themen in neuen, aber auch bewährten Experten-Arbeitskreisen der AVK einen breiten Raum ein.

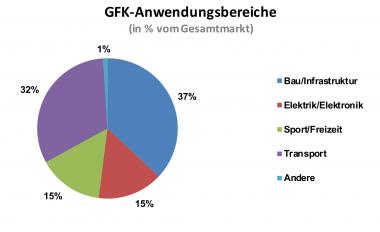

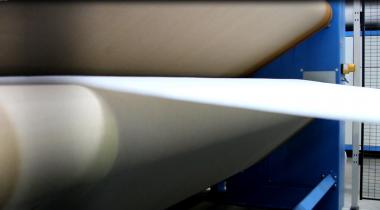

Composites können durch ihre große Material- und Eigenschaftsvielfalt perfekt an die aktuellen Herausforderungen bei den Themen im Energie-, Automobil- und Bausektor angepasst werden. Ihre besonderen Eigenschaften haben sie vor allem in den Anwendungen bekannt gemacht, bei denen Leichtbau, Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Wartungsarmut gefordert sind. Windkraftanlagen beispielsweise wären ohne Composites nicht denkbar.

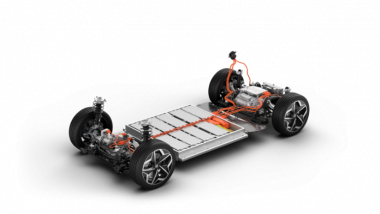

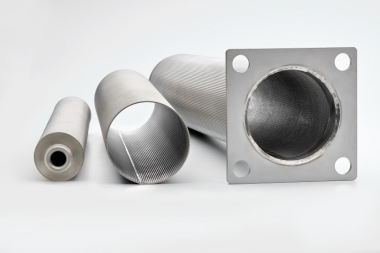

Hervorragende Eigenschaften in der Nutzungsphase reichen heute nicht mehr aus: Konstruktionsmaterialien müssen ihre Eignung über den gesamten Lebenszyklus nachweisen. Das Thema Nachhaltigkeit wird in allen Anwendungsbereichen immer wichtiger. Neue AVK-Arbeitskreise zu Themen wie Werkstoffeigenschaften und -anforderungen für die E-Mobilität, Recycling von Composites oder auch zu Thermoplastischen Composites-Rohren zeigen, welch große Dynamik im Composites-Sektor herrscht und was für die Zukunft möglich ist.

Auch die Themen in bewährten Arbeitskreisen werden aktuell ergänzt, wie z. B. SMC-Anwendungen in der Elektro-Mobilität oder die Vorteile von pultrudierten Composites im Infrastrukturbereich. Dabei bietet auch der Leichtbau von Komponenten in den weiter auf Einsparung von Ressourcen bedachten Industriesektoren eine große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten für Composites. Bereits heute zeigen sich Composites auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit vielfach gut aufgestellt.

Die Teilnahme an den AVK-Expertenarbeitskreisen ist für Mitarbeiter von Mitgliedsunternehmen kostenlos. Mehr zu den Themen rund um die Arbeitskreise auf www.avk-tv.de

AVK e.V.