Zuse-Gemeinschaft fordert mehr Innovationen im Mittelstand

Um aktuelle und künftige Herausforderungen zu meistern, benötigt Deutschland vermehrt Innovationen in der Industrie. Das gilt insbesondere für den Mittelstand. Die maßgeblichen Parteien haben einen zentralen Hebel dafür erkannt: Die verstärkte Förderung des Forschungstransfers. Diese muss effizient dort ausgebaut werden, wo die Wirkung für zukunftsweisende Innovationen am stärksten ist, fordert die Zuse-Gemeinschaft.

Während sich deutsche Großunternehmen, u.a. im Automobilbereich, mit zum Teil hohen Gewinnen im ersten Halbjahr 2021, in sehr gutem Zustand befinden, hat die Corona-Krise bei anderen Firmen, gerade bei zahlreichen Mittelständlern, zu finanziellen Einschnitten geführt, begleitet von einer Minderung der Eigenkapitalbasis. Laut einem aktuellen Bericht von KfW Research gilt es sicherzustellen, dass Umsatzeinbußen aus der Corona-Krise die Innovationsaktivitäten nicht nachhaltig ausbremsen.

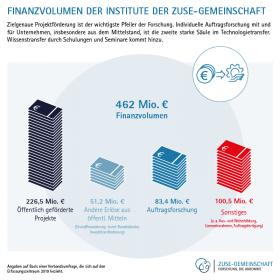

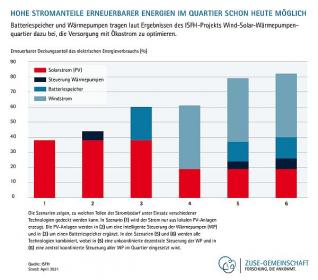

Für die gemeinnützigen Institute der Zuse-Gemeinschaft ist die Projektförderung, neben der Auftragsforschung, anderen Kooperationen und Dienstleistungen, die zentrale Finanzierungsquelle. Daraus gehen Jahr für Jahr erfolgreiche Transferprojekte hervor, ohne dass die Institute institutionelle Bund-Länder-Förderung erhalten. „Die erfolgreiche, unabhängige Forschungsarbeit unserer Mitglieder auf Zukunftsfeldern wie Digitalisierung, Materialwissenschaften, Bioökonomie und Energiewende zeigt, wie durch gemeinnützige Industrieforschung der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die unternehmerische Praxis effizient gelingt“, unterstreicht der Präsident der Zuse-Gemeinschaft, Prof. Martin Bastian.

Projektförderung ausweiten

Unter dem Eindruck der Corona-Krise drohen solche Erfolge künftig in Gefahr zu geraten, wenn es mittelständischen Unternehmen an Mitteln für Forschung und Innovation fehlt. „Dazu darf es nicht kommen. Die Projektförderung muss deshalb ausgeweitet und verbessert werden“, fordert Bastian. Bestätigt sieht sich die Zuse-Gemeinschaft durch die Ankündigung mehrerer Parteien im Bundestagswahlkampf, quer durch das politische Spektrum, erfolgreiche Programme wie das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) und das Förderprogramm Innovationskompetenz INNO-KOM auszuweiten.

„Nach der Wahl gilt es, diese Ankündigungen in die konkrete Umsetzung zu bringen“, mahnt Bastian. Die Zuse-Gemeinschaft schlägt dafür u.a. einen eigenen Haushaltstitel für die gemeinnützige Industrieforschung vor. „Als ersten Schritt dazu fordern wir die Richtlinie des Bundeswirtschaftsmini-steriums für das Programm INNO-KOM künftig in allen Bundesländern unabhängig von Kriterien der Strukturförderung für sämtliche Gebieten zu öffnen. Gemeinnützige Forschung für den Mittelstand gehört bundesweit gefördert“, betont Bastian.

Eine weitere zentrale Forderung der Zuse-Gemeinschaft: Fairness in der Forschungsförderung. Bei zahlreichen Vor-Ort Terminen machen Institute der Zuse-Gemeinschaft in diesen Tagen gegenüber Bundestagsabgeordneten auf ihre Anliegen ebenso wie auf ihre Forschungserfolge aufmerksam.

Zuse-Gemeinschaft Zuse Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand Innovationskompetenz

Zuse-Gemeinschaft