Neues Ausbildungsjahr für Textil- und Bekleidungsberufe startet

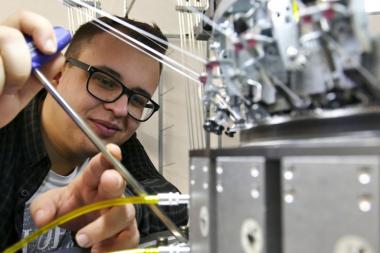

Ein Garn zu spinnen, ein Gewebe oder Gestrick zu produzieren, anschließend zu veredeln und zu einem fertigen Textil mit breiten Anwendungsfeldern zu konfektionieren, benötigt viel Know-how. Passend dazu bieten Textil- und Bekleidungsunternehmen Ausbildungsberufe an, deren Anwendungsfelder ganz nach dem Motto „Textil kann viel“ nicht vielfältiger sein könnten. Produktionsmechaniker*innen Textil können ihr Geschick im Umgang mit Maschinen unter Beweis stellen; Produktveredler*innen Textil sind direkt in das Veredeln und Färben eingebunden; Textil- und Modeschneider*innen verwandeln Stoffe in Kleidungsstücke und andere Produkte. Auch Ausbildungen im kaufmännischen Bereich, in Logistik oder IT hat die Industrie zu bieten.

„Wir möchten noch mehr junge Menschen für eine Ausbildung in unserer spannenden und innovativen Branche begeistern. Deshalb investiert Südwesttextil mit dem Bau des Texoversums auf dem Campus der Hochschule Reutlingen in die Zukunft der Ausbildung. Das Texoversum ist einer der Orte, an dem die textile Aus- und Weiterbildung ihre Innovation und Attraktivität aufzeigt und vorantreibt“, so Edina Brenner, Hauptgeschäftsführerin des Wirtschafts- und Arbeitgeberver-bands Südwesttextil.

In den Nachwuchs zu investieren hat beim Verband der Südwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. Südwesttextil Tradition: Seit 1980 sind in der Gatex, der überbetrieblichen Aus- und Weiterbildungsstätte der Branche, mehr als 1.000 Menschen erfolgreich qualifiziert worden. Auszubildenden ermöglicht die Gatex das Lernen entlang der textilen Kette, sodass sie im Anschluss im Betrieb auch vor- oder nachgelagerte Stufen der Produktion mitdenken können.

Mit dem Umzug der Gatex von Bad Säckingen nach Reutlingen setzt Südwesttextil auf einen zentralen Ort und die Verknüpfung mit dem Studienangebot der Hochschule. Schon jetzt schnuppern die Auszubildenden Campusluft, denn das überbetriebliche Ausbildungsjahr beginnt direkt in Reutlingen. Das Texoversum wird im Frühsommer des nächsten Jahres eröffnet und bietet dem textilen Nachwuchs Raum fürs Lernen, Ausprobieren und Vernetzen. Denn in den 3.000 Quadratmetern des innovativ gebauten Gebäudes befinden sich neben Schulungsräumen auch Werkstätten, Labore und Think-Tank-Flächen.

Verband der Südwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie Südwesttextil e.V. Südwesttextil Texoversum HS Reutlingen Hochschule Reutlingen Ausbildung Aus- und Weiterbildung

Südwesttextil