Info-Koffer zu Textil-Themen, Sattelpad für Pferde und heimkompostierbare Modekollektion

Es ist eine der beliebtesten Veranstaltungen am Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein (HSNR) seit fast 20 Jahren: Studierende präsentieren ihre kreativen Projektarbeiten aus dem 5. Semester. Diesmal setzten zwölf Teams die Aufgaben der externen Themensteller in puncto Nachhaltigkeit, Recycling und Upcycling um. Die Lösungen sollten innovativ, nachhaltig und ressourcenschonend sein. Studierende vertiefen wichtige Fähigkeiten wie Teamwork, Kreativität, interkulturelle Kompetenz und methodische Fertigkeiten.

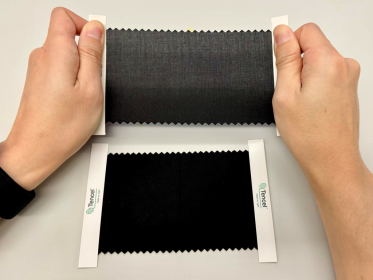

Die Teams wurden nach dem Zufallsprinzip aus verschiedenen Bachelor-Studiengängen und teils international zusammengestellt, Projekte und Themensteller zugelost. Als Gewinnerteam ging dabei „PLAin“ hervor. Elf Studierende stellten Kleidung und Accessoires her, die biologisch abbaubar sind. Dazu verwendeten sie Fasern aus Polylactid – kurz PLA (oder auch Polymilchsäure). Vier Kilogramm stellte die US-amerikanische Partneruni North Carolina State University als Themenstellerin davon bereit. PLA gehört zu den Polyestern, weist aber einen geringeren ökologischen Fußabdruck auf als das gängige Polyester PET. Der Clou: Der Biokunststoff ist im eigenen Garten kompostierbar.

Die Studierenden kreierten unter anderem ein Strick-Top mit passender Shorts, eine Stepp-Weste und ein Haarband. Angefangen von der Garnproduktion über die Flächenherstellung, das Design und die Konfektion bis hin zur Vermarktung umfasste das Projekt die komplette textile Kette. Unter dem Namen „PLAin“ schuf das Team seine eigene Marke samt Marketingkonzept. „Alle Produktionsschritte wurden in der vielseitigen Maschinenhalle und in den Laboren der HSNR umgesetzt“, so Teamleiterin Kerstin Stauss (26) aus Köln über die technischen Möglichkeiten an der Hochschule.

Die textilen „PLAin“-Produkte lassen sich später, wenn sie defekt oder abgenutzt entsorgt werden sollen, in Blumenerde auflösen. Eine umweltfreundlichere Alternative zu PET, die zur Senkung des textilen Abfalls beiträgt.

Eine Modekollektion entwickelte auch Team 2. Elf internationale Studierende widmeten sich einem effizienteren, wirtschaftlicheren und optimierten Herstellungsprozess von Upcycling-Mode. Für das Label Studio Amaran Creative erstellten sie via Roadmap und Handbuch einen Leitfaden. Seine Ergebnisse für skalierbarere und effizientere Produktionsabläufe wie Farbsortierung oder Labeling konnte das englischsprachige Team beim Upcycling gebrauchter Seiden-und Polyesterkrawatten erproben. Aus den Alttextilien fertigten sie zwei Kleidungsstücke an – vom Design bis zum Produktionsende. Die textile Kreislaufwirtschaft hielten sie dabei stets im Blick. Produziert haben sie einen Unisex-Rock und eine Jacke in auffälligem Muster.

In Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein Femnet e.V. entwickelte Gruppe 11 Kommunikationsmedien, die auf Veranstaltungen oder an Infoständen verwendet werden können. Heraus kam ein Banner aus dem Baumwollstoff Molton, das Wissen über die globale Kreislaufwirtschaft in der Textil- und Bekleidungsindustrie leicht verständlich vermittelt. Das interaktive Standelement mit abnehmbaren Patches bietet auch die Möglichkeit für Spiele wie ein Quiz – und kann im Nu in einer eigens angefertigten Tragetasche verstaut und transportiert werden. Ein Flyer bündelt kompakt Informationen.

Elf Studierende aus Gruppe 8 sollten, so die Vorgabe des Kooperationspartners DWI Leibniz-Institut für Interaktive Materialien, die Neugier an textilem Wissen bei unterschiedlichen Zielgruppen wecken. In ihrem Projekt „Wissenschaftskommunikation im Koffer“ gestalteten sie daher fünf Demonstrationskoffer mit eigenem Info- und Anschauungsmaterial – je nach Altersgruppe zu unterschiedlichen Themen-Schwerpunkten.

Die Themenkoffer sind leicht verständlich konzipiert – und lassen sich auf Fachmessen oder bei Passanten-Aktionen rund um das Thema Textile Kreislaufwirtschaft einsetzen. Auch im Rahmen des Transfer-Projektes "KlarTEXt", an dem neben dem DWI auch die HSNR und das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT mitwirken, sollen sie genutzt werden. Die ersten Veranstaltungen sind schon in Planung.

Entstanden ist z.B. ein Kinder-Koffer mit Spielbrett und verschiedenen Faserproben (pflanzlich, chemisch und tierisch) zum Anfassen. Der Recycling-Koffer wiederum richtet sich an Personen mit textilem Grundinteresse und fokussiert die Wiederverwertbarkeit von Alttextilien. Infomaterial und Miniaturmülltonnen machen die Themen Entsorgung, Recycling, Upcycling und Downcycling anschaulich.

Team 6 entwarf ein innovatives Sattelpad, das den Rücken der Pferde entlasten und gleichzeitig den Sitz des Sattels korrigieren soll. Bei den Materialien haben sich die acht Studierenden bewusst vom Gängigen abgegrenzt. Für die unterste Schicht, die direkt auf dem Pferdefell aufliegt, verwendeten sie Microfaser, für die oberste Dekorschicht Polyacryl. Materialien, die atmungsaktiv, sehr gut schweißableitend und äußerst langlebig sind. Zwei austauschbare Abstandsgewirke als Zwischenschichten sorgen für den Höhenausgleich und die Formbeständigkeit. Statt eines herkömmlichen Klettverschlusses wählten die Studierenden ein Magnetband zur Befestigung des Sattelpads, um ein Ausreißen der Tierhaare zu vermeiden. Die Aufgabe kam vom jungen Start-Up Equinovation.

Hochschule Niederrhein