Hohenstein: Drei Jahrzehnte akkreditierter Prüfdienstleister

Der Prüfdienstleister Hohenstein blickt in diesen Tagen auf drei Jahrzehnte Akkreditierung zurück. Erstmals im Frühjahr 1993 erhielt eines seiner Laboratorien die offizielle Bescheinigung, Textilprodukte nach international anerkannten Normen zu prüfen. Mit dem Ausbau seines Testgeschäfts erlangte das Unternehmen mit Hauptsitz in Bönnigheim seither zahlreiche weitere Akkreditierungen für seine weltweit aufgestellten Laborstandorte.

„Durch die Akkreditierungen können unsere Kunden darauf vertrauen, dass wir die erforderlichen Qualitätskontrollverfahren einhalten,“ sagt Julia Seeberg, die als Head of Quality Management auch die regelmäßige Überwachung der Labore durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) begleitet. Dabei setze man alles daran, um die Integrität der Testergebnisse sicherzustellen. Neben Akkreditierungen der Prüflabore durch die DAkkS für zahlreiche textiltechnologische, biologische, chemische und physikalische Untersuchungen ist Hohenstein auch als Zertifizierungs- und Inspektionsstelle akkreditiert. Hohensteins 75 Jahre Expertise im Prüfgeschäft bilden neben der Akkreditierung eine wichtige Basis für das langjährige Kundenvertrauen.

Die Labore in China, Bangladesch, Hongkong und Indien verfügen über Akkreditierungen durch die DAkkS oder die jeweiligen nationalen und internationalen Akkreditierungsstellen. Diese begehen am 9. Juni ihren jährlichen World Accreditation Day, an dem sie die Bedeutung der akkreditierten Labore für die Qualität und Nachhaltigkeit von Produkten aller Art unterstreichen. „Die Ansprüche von Lieferanten und Konsumenten sind gestiegen,“ stellt auch Julia Seeberg fest. Um als Hersteller glaubwürdig zu bleiben, müsse man stärker als früher die Einhaltung festgelegter und normierter Qualitätskriterien nachweisen.

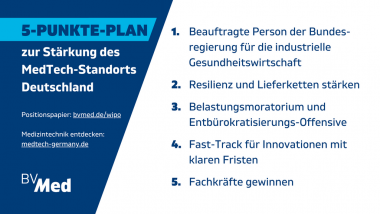

Weltweit gültiger Qualitätsstandard für Prüf- und Kalibrierungslaboratorien ist die DIN EN ISO/IEC 17025. Die Norm legt allgemeine Anforderungen an die Kompetenz, an die Unparteilichkeit und für die einheitliche Arbeitsweise von Laboratorien fest, die wie Hohenstein international tätig sind. Für die Inspektions- und Zertifizierungsstellen bestehen Akkreditierungen nach DIN EN ISO/IEC 17020 und 17065. Außerdem ist Hohenstein ein akkreditiertes Prüflabor für Medizinprodukte, in dem biologische, chemische und physikalische Labortests durchgeführt werden. Diese Prüfungen bilden die Grundlage für die Konformität zur europäischen Medizinproduktverordnung (MDR).

Hohenstein