Chemisches Recycling von Kunststoffen

- Fraunhofer CCPE veröffentlicht Positionspapier und Forschungsprogramm zum Recycling von Kunststoffen

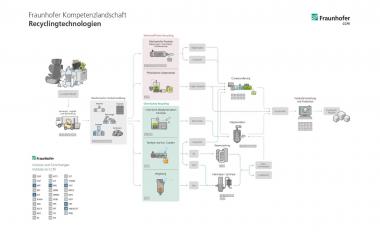

Der Fraunhofer Cluster of Excellence Circular Plastics Economy CCPE hat ein Positionspapier zum Stand von Wissenschaft und Technik von Recyclingtechnologien für Kunststoffe vorgelegt. Der Schwerpunkt liegt auf chemischen Recyclingverfahren. Eine Marktanalyse zeigt aktuelle Industrieaktivitäten, außerdem werden die Fraunhofer-Kompetenzen im Kunststoff-Recycling im Überblick dargestellt.

Positionspapier und Forschungsprogramm zum Recycling von Kunststoffen

Rund 30 Fraunhofer Institute und Einrichtungen befassen sich mit dem Recycling und der Aufbereitung von Kunststoffen. Übersicht aktueller Initiativen zur Demonstration und Kommerzialisierung von chemischen Recyclingverfahren.

Das Positionspapier gibt einen Überblick über werk- und rohstoffliche (chemische) Aufbereitungstechnologien für Kunststoffe, die sich derzeit in der Entwicklung befinden und noch nicht zum Stand der Technik zählen. Insbesondere werden sogenannte chemische Recyclingverfahren eingeordnet. Beleuchtet werden dabei der technische Entwicklungsstand der Verfahren, deren Vor- und Nachteile, die regulatorischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, die ökonomische Machbarkeit sowie Potenziale für den Umwelt- und Klimaschutz. Eine Marktübersicht zeigt darüber hinaus, welche Projekte seitens der Industrie im Bereich chemischer Recyclingverfahren derzeit laufen, welche Abfallstoffe behandelt werden und welche Anlagenkapazität vorhanden bzw. geplant ist.

Prof. Matthias Franke, Leiter des Institutsteils Sulzbach-Rosenberg von Fraunhofer UMSICHT, entwickelt vor allem pyrolysebasierte Recyclingtechnologien. Er fasst die Ergebnisse zusammen: »Die Nachfrage nach hochwertigen Kunststoffrezyklaten nimmt derzeit zu. Hintergrund sind einerseits die Selbstverpflichtungen der Hersteller, andererseits die Vorgaben der Europäischen Union zum Rezyklateinsatz. Mit Rezyklateinsatzquoten und steigenden CO2-Preisen wird die Wettbewerbsfähigkeit von Rezyklaten gegenüber Primärware gestärkt, und die Abhängigkeit vom Rohölpreis aufgehoben. Dies schafft Investitionssicherheit für das Recycling. Neuartige Recyclingtechnologien sind nach unserer Einschätzung technisch in der Lage, die zusätzliche Nachfrage nach hochqualitativen Rezyklaten zu bedienen. Entwicklungsbedarf gibt es vor allem noch bei komplexen Abfällen wie zum Beispiel Verbundmaterialien. Auch eine ökologische Gesamtbewertung der Verfahren steht noch aus.«

Ausgehend vom derzeitigen Entwicklungsstand schätzen die Fraunhofer Forschenden die Potenziale von alternativen Recyclingtechnologien insgesamt positiv ein, wenn Sie als Ergänzung zu etablierten werkstofflichen Verfahren eingesetzt werden. Sie seien technisch mach- und beherrschbar, sie könnten dazu beitragen, die Kreislaufführung von Kunststoffen zu verbessern und hochqualitative Sekundärrohstoffe für die Industrie bereit zu stellen. Vor allem die rohstofflichen / chemischen Verfahren könnten ein ergänzender Baustein für höherwertiges Kunststoff-Recycling sein besonders bei bisher schwer behandelbaren Abfallströmen.

Die Positionen des Fraunhofer CCPE im Einzelnen:

- Werkstoffliche Verfahren sind für sortenreine Kunststofffraktionen (Thermoplaste) die beste Wahl.

- Mit zunehmender Heterogenität, Verschmutzung oder Kontamination von Kunststoffabfällen kommt das werkstoffliche Recycling an seine Grenzen. Füll-, Stör- und Schadstoffe können in Sortier-, Wasch- und Extrusionsanlagen oft nicht vollständig ausgeschleust werden. Bestimmte Kunststoffsorten sind werkstofflich kaum verwertbar.

- Um eine Steigerung der Kreislaufführung von Kunststoffen zu erreichen, ist eine Ergänzung der werkstofflichen Verfahren durch alternative Prozesse und Prozess-Kombinationen erforderlich.

- Da chemische Recyclingverfahren ebenfalls in der Lage sind, Sekundärrohstoffe für die Kunststoffproduktion bereitzustellen, sollte die werkstoffliche Verwertungsquote im Bereich der Verpackungskunststoffe durch eine technologieoffene Recyclingquote ersetzt werden. Dies würde technische Innovationen im mengenmäßig dominanten Recycling von Verpackungen fördern.

- Eine gesamtökologische Betrachtung von Recyclingverfahren oder Verfahrenskombinationen für spezifische Altkunststoffe muss noch erbracht werden.

- Eine teilweise Substitution von erdölbasierten Basischemikalien durch chemische Rezyklate bspw. auf Basis von Kunststoffabfällen erscheint technologisch möglich.

Im Positionspapier stellt Fraunhofer CCPE eine Forschungsagenda vor:

1. Analyse von kunststoffhaltigen Abfällen verbessern

2. Transparenz über ökonomische und ökologische Auswirkungen durch Langzeitbetrieb herstellen

3. Dynamische Bewertungsmodelle für die Abfallbehandlung entwickeln

4. Recyclingtechnologien koppeln

5. Automatisierte, KI-basierte gestufte Recyclingverfahren erforschen

6. Rezyklate und Zwischenprodukte aus den Recyclingprozessen optimieren

Fraunhofer CCPE Recycling Fraunhofer Cluster of Excellence Circular Plastics Economy Fraunhofer UMSICHT

Fraunhofer UMSICHT Institutsteil Sulzbach-Rosenberg