futureTEX-GESICHTER

Innovationen in der Textilindustrie generieren und validieren – Center for Leading Innovation and Cooperation (CLIC) der HHL Leipzig Graduate School of Management rückt Kundenbedürfnisse in den Fokus des Innovationsprozesses

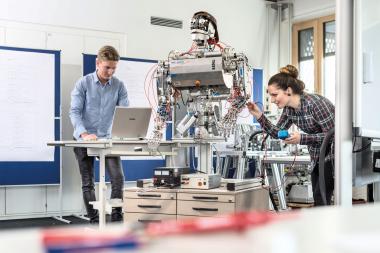

Das Center for Leading Innovation and Cooperation (CLIC) ist ein angewandtes Forschungszentrum der HHL Leipzig Graduate School of Management und fördert den Transfer von Wissen in alle Teile der Gesellschaft. Als Brücke zwischen Praxis und Forschung bietet der Think Tank und Impulsgeber maßgeschneiderte Innovations- und Digitalisierungsstrategien für Unternehmen an und adressiert Fragestellungen wie beispielsweise die „Gestaltung digitaler und neuer Arbeitswelten“ oder die „Entwicklung innovativer und nutzerzentrierter Geschäftsmodelle“.

Bereits im Basisvorhaben Mass Customization war das Team des CLIC aktiv und wirkte auch im Umsetzungsvorhaben PROFUND mit.

Dr. Sandra Dijk hat Wirtschaftswissenschaften studiert und leitet das Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC) an der Handelshochschule Leipzig (HHL). Gemeinsam mit den CLIC-Innovationsexperten betreute sie seit 2019 den futureTEX-Inkubator und unterstützte die beteiligten Unternehmen auf deren Weg zu neuen Geschäftsmodellen.

futureTex Sandra Dijk Center for Leading Innovation and Cooperation Leipzig Graduate School of Management

P3N MARKETING GMBH