Fraunhofer CCPE: Nachhaltige Geokunststoffe und Advanced Recycling auf der ACHEMA 2024

Erstmalig stellt der Fraunhofer Cluster of Excellence Circular Plastics Economy CCPE das Thema »Nachhaltige Geokunststoffe für den Landschaftsbau« auf der ACHEMA 2024 neben dem Thema »Advanced Recycling« vor.

Ist es möglich, Kunststoffe für den Landschaftsbau aus biobasierten Polymeren herzustellen? Können Produkte ohne Umweltprobleme und mit kontrolliertem Abbau hergestellt werden? Genau diesen Fragen, die für eine Vielzahl an kommerziellen Produkten wichtig ist, widmet sich das Fraunhofer CCPE in seinem neuen Forschungsschwerpunkt »Nachhaltige Geokunststoffe für den Landschaftsbau«.

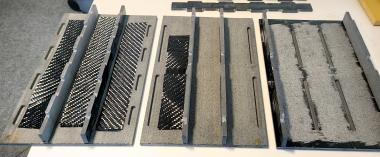

Vom 10. bis 14. Juni 2024 zeigt das Fraunhofer CCPE auf der ACHEMA 2024, wie sich innovative und nachhaltige Materialien für den Einsatz in komplexen Umgebungen designen lassen. Geokunststoffe werden heutzutage bereits für diverse Anwendungen auf Basis nachwachsender Rohstoffe, sowohl Biopolymere als auch z. B. Naturfasern, hergestellt. Hierbei gilt es, sowohl herausfordernden Anforderungen nicht nur initial, sondern über eine vordefinierte Einsatzdauer zu genügen, um gleichzeitig aber für viele Anwendungen vollständig bioabbaubar zu sein. In der Kooperation des Fraunhofer CCPE werden bereits jahrelange Erfahrungen mit Biopolymeren, wie Polylactid (PLA) und Polybutylensuccinat (PBS), sowie mit allen notwendigen Prozessschritten mit Fokus auf die Herstellung hochqualitativer Fasern aus PLA und PBS verfolgt. Flankiert werden diese durch Untersuchungen zu zeitlich definiertem Abbau in Böden und aquatischen Umgebungen sowie durch ökotoxikologische Einschätzungen der Neuentwicklungen, um den raschen Transfer in die Anwendung zu gewährleisten.

Ebenfalls auf der ACHEMA stellt Fraunhofer CCPE das »Advanced Recycling« aus. Gerade bei schwer recycelbaren Abfällen ist es oft eine Herausforderung, das passende Verfahren zu finden. Mit der CCPE-Recyclingkaskade für kunststoffhaltige Abfälle, die aus einer Kombination von drei Fraunhofer-Technologien besteht, können hochwertige Kunststoff-Rezyklate mit optimierter Produktausbeute erzeugt werden. Diese Abfälle umfassen beispielsweise gemischte Verpackungsabfälle, Schredderreste oder Verbundmaterialien, die mit konventionellen, mechanischen Verfahren nicht mehr recycelbar sind. Die Einsatzstoffe werden vorsortiert und dann mit einer Kombination aus drei innovativen Recyclingtechnologien behandelt: lösungsmittelbasierter Prozess, Solvolyse und iCycle® Prozess.

Fraunhofer CCPE