GKD: Ofenbänder aus Glashybridgewebe für die Vliesproduktion

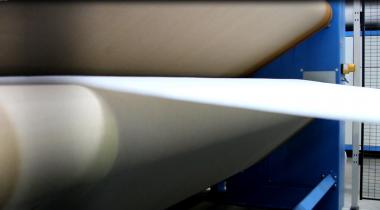

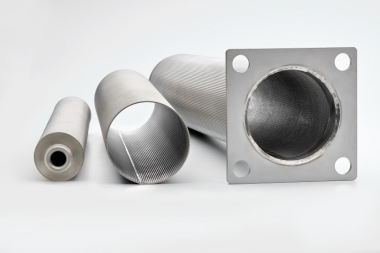

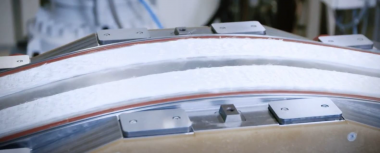

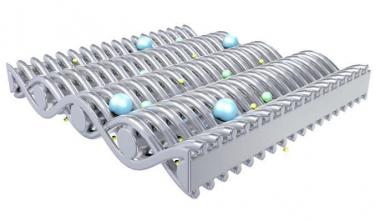

Für anspruchsvolle Thermobondingprozesse präsentiert GKD – Gebr. Kufferath AG (GKD) Glashybrid-Gewebebänder von hoher Prozessperformance und Produktqualität. Anwender wählen verstärkt den zunächst als magnetisches Oberband in Doppelbandtrocknern eingesetzten Bandtyp auch als Unterband. Die vollständig mit PFA beschichtete Konstruktion aus Glaslitzen in Laufrichtung und Metalldrähten im Schuss verhindert Anhaftungen. Dadurch sinken Reinigungsintervalle und Stillstände deutlich, während Fertigungsgeschwindigkeit und Standzeiten herkömmliche Maßstäbe übertreffen.

Mit einem Gewicht von nur 1,8 Kilogramm pro Quadratmeter ist die neuartige Bandkonstruktion, so GKD, ein energieeffizientes Leichtgewicht im Trocknerbetrieb. Zugleich steigere die Werkstoffkombination aus Metall und Glasfasern durch eine hochbeständige PFA-Beschichtung deutlich die Prozesseffizienz. Sie schütze– auch beim Einsatz von BiCo-Fasern – Drähte und Kreuzungspunkte von Kette und Schuss zuverlässig vor Anhaftungen.

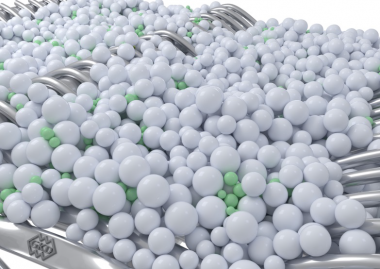

Weder Fasern noch Binder setzen sich in den Glasfaserlitzen oder zwischen den Drähten ab. Einen zentralen Beitrag zur Optimierung von Prozess- und Produktqualität leistet die hohe Querstabilität dieses Bandtyps: Auch bei großen Arbeitsbreiten oder starken Schrumpfkräften des Produktes überzeugt die einlagige Konstruktion durch exzellente Laufeigenschaften. Im Oberband gewährleisten über 0,8 Millimeter dicke, magnetische Schussdrähte aus Stahl durch die absolute Planlage des Bandes eine exakte Kalibrierung und Kompression. Beim Einsatz als Unterband sichert ein Schussdraht aus Edelstahl analoge Querstabilität. So erhalten auch hochvoluminöse und stark verdichtete Produkte über die gesamte Breite eine konstante Dicke und Dichte mit geringsten Toleranzen.

impetus.PR