Kooperation von AMAC und Start-up FibreCoat

Zusammenarbeit und Unternehmensentwicklung mit AMAC

Zum 1. November 2020 gibt AMAC die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen FibreCoat bekannt. Gemeinsam gehen beide die Markteinführung ihrer Produkte an sowie die globale Geschäftsentwicklung. FibreCoat ist ein junges, preisgekröntes Start-up und Spin-off der RWTH Aachen, das multifilamentbeschichtete Garne, Gewebe und Verbundwerkstoffe auf der Basis von Glas- oder Basaltfasern entwickelt.

Dr. Michael Effing, Geschäftsführer der AMAC GmbH: "FibreCoat ist ein vielversprechender Newcomer im Bereich elektromagnetische Abschirmungsanwendungen und Composites. Ihre Innovationen sind sehr kosteneffizient gerade für neue Technologien wie E-Mobilität oder Telekommunikation. Ich freue mich sehr, das Unternehmen mit Schlüsselakteuren der Branche bekannt zu machen und sie in ihrer Wachstumsstrategie zu begleiten".

Produkteinführung

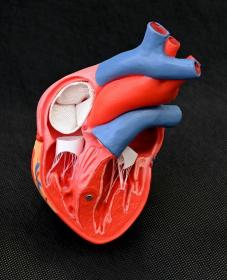

FibreCoat entwickelt metallbeschichtete Fasern wie Zwei-Komponenten-Multifilamentgarne mit Basaltkern und Aluminiumbeschichtung, die für eine EMIAbschirmung und Kühlkörper in Batteriegehäusen verwendet werden sowie als elektrische Ableiter in Filtern, zur Verstärkung von Aluminiumgussteilen oder in leitfähigen Garne in smarten Textilien.

FibreCoat bringt das neue Produkt ALUCOAT™ auf den Markt: es handelt sich um eine aluminiumbeschichtete Glas- oder Basaltfaser, die sich als elektromagnetisches Abschirmmaterial in Automobilanwendungen wie Radar, Antennen oder für autonomes Fahren eignet sowie für Mobiltelefone und Anwendungen in Gebäuden. Aufgrund ihrer außerordentlichen Wärmeleitfähigkeit und besseren Wärmeübertragung verglichen mit traditionellem Verbundmaterial kann sie für die Herstellung von Autobatterieschalen oder für industrielle Anwendungen wie Feinstaubluftfilter verwendet werden.

Ab dem 1. Januar 2021 ist ALUCOAT™ als Garn, Gewebe oder Vliesstoff mit einer breiten Palette möglicher Titer und Flächengewichte auf dem Markt erhältlich. ALUCOAT ™ bietet eine elektrische Leitfähigkeit von 100 Ωm und eine Arbeitstemperatur von mindestens 400 °C. Darüber hinaus kann es für die Abschirmung von niedrigen bis hohen Frequenzen mit einer Wirksamkeit von 80 bis 120 dB eingesetzt werden.

AMAC GmbH