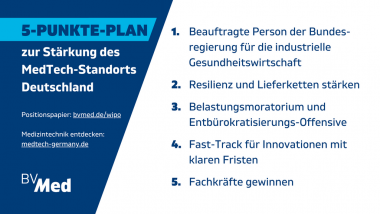

BVMed: 5-Punkte-Plan zum Medizintechnik-Standort Deutschland

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) fordert in einem 5-Punkte-Plan Maßnahmen für die im Koalitionsvertrag vorgesehene Stärkung des Medizintechnik-Standorts Deutschlands. Zu den Forderungen des deutschen Medizintechnik-Verbandes gehören eine beauftragte Person der Bundesregierung für die industrielle Gesundheitswirtschaft, eine Stärkung der Resilienz und der Lieferketten, ein Belastungsmoratorium und Entbürokratisierungs-Offensive für die KMU-geprägte Branche, Fast-Track-Verfahren für Innovationen mit klaren Fristen sowie einfache Anerkennungsverfahren für benötigte Fachkräfte.

Der BVMed-Vorstandsvorsitzende Dr. Meinrad Lugan bezeichnete die Medizintechnik-Branche als „Aushängeschild für die deutsche Wirtschaft“: „Wir sind Innovationstreiber. Wir sind Jobmotor. Wir haben Hidden Champions und sind Exportweltmeister. Wir haben 93 Prozent Mittelstand. Für Deutschland steht viel auf dem Spiel. Denn: Der Medizintechnik-Standort Deutschland ist stark gefährdet.“ Das liege neben den massiv gestiegenen Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik sowie Inflation und steigende Löhne vor allem an „hausgemachten Problemen“: Sehr kompliziertes regulatorisches System für Medizinprodukte, überbordende Bürokratisierung und Regulierungswut sowie schleppende Digitalisierung im Gesundheitssystem und mangelnde Datennutzung. „Wir senden damit keine Signale für einen innovationsfreundlichen Standort aus“, so Lugan. Er fordert: „Um Top-Talente im Land zu halten und Innovationen hier zu entwickeln, brauchen wir bessere Rahmenbedingungen!“.

Der 5-Punkte-Plan des BVMed sieht unter anderem vor:

1. Beauftragte Person der Bundesregierung für die industrielle Gesundheitswirtschaft

Für eine gut koordinierte MedTech-Branchenstrategie „aus einem Guss“, muss die ressortübergreifende Zusammenarbeit verbessert werden. Der BVMed fordert daher die Benennung einer beauftragten Person der Bundesregierung für die industrielle Gesundheitswirtschaft sowie die Stärkung der Abteilung Gesundheitswirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium.

2. Resilienz und Lieferketten stärken

Der BVMed spricht sich für einen „systemischen und strategischen Ansatz“ aus, um die Resilienz des deutschen Gesundheitssystems und die Lieferketten zu stärken. Dazu gehören eine bessere Einbeziehung der MedTech-Branche in die Erarbeitung von Lösungen, die Unterstützung des Aufbaus von Produktionskapazitäten in Deutschland in Produktbereichen, in denen eine strategische Unabhängigkeit erreicht werden soll, sowie die Einrichtung einer digitalen Bestandsplattform versorgungskritischer Medizinprodukte, um Transparenz in Echtzeit zu erreichen.

3. Belastungsmoratorium und Entbürokratisierungs-Offensive

Der BVMed fordert eine Entbürokratisierungs-Offensive, die den deutschen Mittelstand im Blick hat, konsequent Überregulierungen abbaut sowie in Brüssel für standortfreundliche Regulierungen kämpft. Dazu gehört, dass die Verantwortung für Lieferketten auf die unmittelbaren Zulieferer beschränkt bleibt. Der BVMed fordert zudem einen einheitlichen ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf Medizinprodukte sowie mehr Geschwindigkeit und bessere Förderung von klinischen Studien. Wichtig seien zudem adäquate Mechanismen, die die ambulante Hilfsmittelversorgung auch im derzeitig starren Vertragskonstrukt sicherstellt.

4. Fast-Track für Innovationen mit klaren Fristen

Der BVMed setzt sich für flexiblere und schnellere Bewertungsverfahren mit klaren Fristenregelungen beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und beim Bewertungsausschuss ein. Forschende Medizinprodukte-Unternehmen benötigen zudem einen besseren Datenzugang und ein Antragsrecht beim Forschungsdatenzentrum. Außerdem sollte sich Deutschland dafür einsetzen, dass die EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) strategisch weiterentwickelt wird und „mehr Berechenbarkeit und Schnelligkeit“ beim Marktzugang von Medizinprodukten bietet. So spricht sich der BVMed unter anderem für Fast-Track-Verfahren für innovative Medizinprodukte aus, die den Stand der Technik erheblich verbessern oder einen bislang ungedeckten medizinischen Bedarf betreffen. Hier gebe es bereits etablierte Regelungen zu FDA-Programmen oder Arzneimittel-Verfahren.

5. Fachkräfte gewinnen

Um dringend benötigte internationale Fachkräfte für die Medizintechnik-Branche zu gewinnen, fordert der BVMed einfache Anerkennungsverfahren, Integrationsangebote und Internationalisierung der Verwaltungsverfahren. Außerdem sollten die Arbeitsbedingungen insbesondere in der Pflege verbessert werden, beispielsweise durch den geförderten Einsatz von digitalen Lösungen und pflegeunterstützenden Technologien.

BVMed Bundesverband Medizintechnologie Medizin und Gesundheitsindustrie Medizintechnik

BVMed | Bundesverband Medizintechnologie e.V.