DITF: Ligninbeschichtung für Geotextilien

Textilien sind beim Tiefbau selbstverständlich: Sie stabilisieren Wasserschutzdämme, verhindern, dass schadstoffhaltige Abwässer von Abfalldeponien abfließen, erleichtern die Begrünung von erosionsgefährdeten Böschungen und machen sogar Asphaltschichten von Straßen dünner. Bisher werden dafür Textilien aus hochbeständigen synthetischen Fasern eingesetzt, die sehr lange haltbar sind. Für einige Anwendungen wäre es jedoch nicht nur ausreichend, sondern sogar wünschenswert, dass das Hilfstextil im Boden abgebaut wird, wenn es seinen Dienst erfüllt hat. Umweltfreundliche Naturfasern verrotten wiederum häufig zu schnell. Die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) entwickeln eine biobasierte Schutzbeschichtung, die deren Lebensdauer verlängert.

Je nach Feuchte und Temperatur können sich Naturfaserwerkstoffe in wenigen Monaten oder sogar wenigen Tagen in der Erde abbauen. Damit die Abbauzeit deutlich verlängert wird und diese auch für Geotextilien eingesetzt werden können, forscht das Denkendorfer Team an einer Schutzbeschichtung. Diese Beschichtung auf Basis von Lignin ist ihrerseits biologisch abbaubar und erzeugt kein Mikroplastik im Boden. Lignin ist zwar biologisch abbaubar, aber dieser Abbau braucht in der Natur sehr lange.

Lignin bildet zusammen mit Cellulose die Baumaterialien für Holz und ist der „Klebstoff“ im Holz, der diesen Verbundstoff zusammenhält. Bei der Papierherstellung wird in der Regel nur die Cellulose genutzt, so dass Lignin in großen Mengen als Abfallstoff anfällt. Es bleibt sogenanntes Kraft-Lignin als schmelzbarer Stoff zurück. Mit thermoplastischen Werkstoffen kann die Textilfertigung gut umgehen. Insgesamt eine gute Voraussetzung, Lignin als Schutzbeschichtung für Geotextilien unter die Lupe zu nehmen.

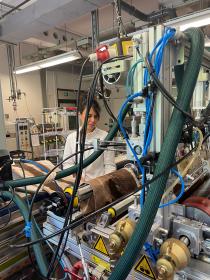

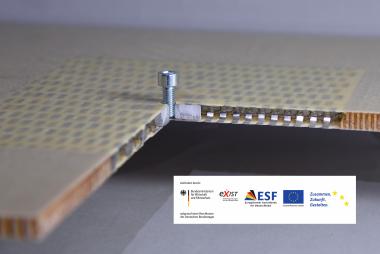

Lignin ist von Natur aus spröde. Deshalb ist es erforderlich, das Kraft-Lignin mit weicheren Biowerkstoffen zu mischen. Diese neuen Biopolymercompounds aus sprödem Kraft-Lignin und weicheren Biopolymeren wurden im Forschungsprojekt über angepasste Beschichtungssysteme auf Garne und textile Flächen aufgetragen. Dazu wurden zum Beispiel Baumwollgarne mit Lignin in unterschiedlicher Auftragsmenge beschichtet und bewertet. Die Prüfung des biologischen Abbaus wurde mit Hilfe von Erdeingrabtests sowohl in einer Klimakammer mit genau nach Norm definierter Temperatur und Feuchtigkeit als auch im Freien unter den realen Umgebungsbedingungen durchgeführt. Mit positivem Ergebnis: Die Lebensdauer von Textilien aus Naturfasern können mit einer Ligninbeschichtung um viele Faktoren verlängert werden: Je dicker die Schutzbeschichtung, desto länger hält der Schutz an. Bei den Freilandversuchen war die Ligninbeschichtung auch nach etwa 160 Tagen Eingrabzeit noch vollständig intakt.

Mit Lignin beschichtete Textilmaterialien ermöglichen nachhaltige Anwendungen. So verfügen sie über eine einstellbare und für bestimmte geotextile Anwendungen ausreichend lange Lebensdauer. Zudem sind sie immer noch biologisch abbaubar und können bei einigen Anwendungen, wie zum Beispiel der Begrünung von Graben- und Bachböschungen, die bislang verwendeten synthetischen Materialien ersetzen.

Damit haben mit Lignin beschichtete Textilien das Potenzial, den CO2-Fußabdruck deutlich zu reduzieren: Sie verringern die Abhängigkeit von erdölbasierten Produkten und vermeiden die Bildung von Mikroplastik im Boden.

Um den bisherigen Abfallstoff Lignin als neuen Wertstoff bei industriellen Herstellungsprozessen in der Textilbranche zu etablieren, sind weitere Forschungsarbeiten notwendig.

Die Forschungsarbeiten wurden vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg im Rahmen der Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie Baden-Württemberg unterstützt.

Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF)