Hochschule Niederrhein und Aachener Leibniz-Institut: Forschung an umweltverträglicher Funktionskleidung

Sie ist in fast jedem Schrank: Funktionskleidung – ob als Shirt zum Joggen oder als Jacke zum Wandern. Spezielle Beschichtungen der Textilien sorgen für trockene Haut, indem sie Regen nicht durchdringen lassen und Schweiß nach außen leiten. Forschungsteams der Hochschule Niederrhein und des DWI – Leibniz-Instituts für Interaktive Materialien aus Aachen arbeiten gemeinsam an einer neuen Art umweltfreundlicher Funktionskleidung.

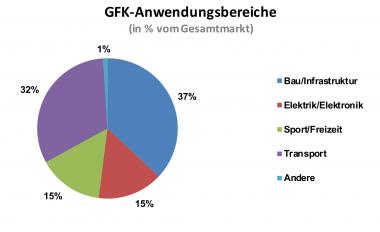

Die üblicherweise verwendeten Materialien, sogenannte halbdurchlässige Membranen, sind weder umweltverträglich noch recyclingfähig. Durch diese dünnen Trennschichten wird Kleidung mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, beispielsweise Nässeschutz, Atmungsaktivität und eine natürliche Temperaturregulierung. Die Membranen finden Anwendung im Sport-, Outdoor- und Workwear-Segment, aber auch in Heimtextilien (etwa Matratzenschutz), Schuhen und technischen Textilien aus dem Medizinbereich.

Ziel des Projekts ist es, eine Membran zu entwickeln, die sich bei körperlicher Betätigung speziell auf ihren Träger einstellt. Die Lösung, an der die Partner arbeiten, ist eine neue Barrieremembran aus sogenannten thermoplastischen Elastomeren. In die Membran sind Mikrogele eingebaut - kleine Partikel, die Wasser aufnehmen, wieder abgeben können und biokompatibel sind. Durch Kombination eines Trägermaterials mit Mikrogelen soll eine umweltfreundliche, pflegeleichte semipermeable Barriere mit hoher Funktionalität entwickelt werden. Zusätzlich werden spezielle Verfahren zur Beschichtung von Textilien mit diesen Membranen angewandt, die ein verbessertes Recycling der Kleidung ermöglichen und ebenfalls auf den Einsatz umweltbelastender Substanzen verzichten.

Um dieses Ziel zu erreichen, bündeln die Forscherteams ihre Kompetenzen aus den Bereichen Polymerchemie und Textiltechnik. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen daran, die Mikrogel-basierten Membranen mittels 3D-Druck als digitale Beschichtungsmethode nur an bestimmten Stellen eines Kleidungsstücks.

Von der Forschung profitieren sollen insbesondere Betriebe aus der verarbeitenden Industrie, darunter viele kleine und mittelständische Unternehmen aus dem Bereich der Sport-, Funktions- und Arbeitsbekleidung sowie der Medizin-Textilien. Das Forschungsvorhaben wird von einem Projektausschuss begleitet, in dem verschiedene Unternehmen und Partner entlang der Produktionskette des Rohstoffs bis zur Materialverwertung vertreten sind. Das Projekt läuft über zwei Jahre und hat ein Gesamtvolumen von rund 500.000 Euro.

Hochschule Niederrhein Leibniz-Institut für Neue Materialien Funktionstextilien Membrane Beschichtung

Hochschule Niederrhein