Zuse-Gemeinschaft: Dezentrale Energiewende mit digitalen Lösungen erleichtern

Das Ende der Kernenergie rückt in Deutschland jetzt auch am Strommarkt näher. Mit der Abschaltung der sechs am Netz verbliebenen Meiler bis Ende nächsten Jahres werden Erneuerbare Energien weitere Funktionen im Energiesystem übernehmen, um eine sichere und klimafreundliche Stromversorgung zu gewährleisten. Teil der Lösung: Die innovative Nutzung von Batteriespeichern und das Ineinanderwirken von Strom- und Wärmemarkt, wie sie in der angewandten Forschung erfolgreich getestet wurden.

Für den Ausgleich schwankender Stromeinspeisung aus fluktuierenden erneuerbaren Energien kommt Speichern große Bedeutung zu. Wie dezentrale Energieanlagen dabei agieren können, hat das IT-Institut OFFIS im kürzlich abgeschlossenen und vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Forschungsprojekt ENERA gezeigt. In einem vom OFFIS koordinierten Teil ging es um die Selbstorganisation von Energiespeichern und deren Stromeinspeisung ins Netz. Von der Bäckerei bis zum Industriebetrieb wurden verschiedene mit Batteriespeichern ausgestattete Unternehmen in einen Feldtest zur Erprobung so genannter Software-Agenten geschickt. „Solche Software-Agenten können eigenständig Entscheidungen treffen und sie lassen sich auch sehr gut steuern“, erklärt Dr. Martin Tröschel, OFFIS-Co-Gruppenleiter für „Distributed Artificial Intelligence“, einem Teilbereich der Künstlichen Intelligenz.

„Es gibt keine zentrale Instanz, die jedem Speicher einen Fahrplan zuweist“

Ausgestattet mit den vom OFFIS-Team in die Software eingezogenen Leitplanken durften die Agenten entscheiden, wann die Batteriespeicher die geladene Energie abgeben. Ein maßgebliches Kriterium war das sogenannte „Peak Shaving“, nämlich das Glätten von Lastspitzen zu Zeiten besonders hoher Stromnachfrage. Zu solchen Zeiten ist das Einspeisen aus dem Speicher wegen der dann sehr hohen Börsenpreise für Elektrizität besonders attraktiv. Der Unterschied gegenüber heute gängigen Systemen, die zentral gesteuert werden und auf Peak Shaving getrimmt sind: „Das System hat sich im Feldtest erfolgreich vollständig selbst organisiert. Es gibt keine zentrale Instanz, die jedem Speicher einen Fahrplan zuweist, wie das in virtuellen Kraftwerken der Fall ist“, erläutert Tröschel.

Speicher und Wärmepumpen für optimierten Einsatz Erneuerbarer nutzen

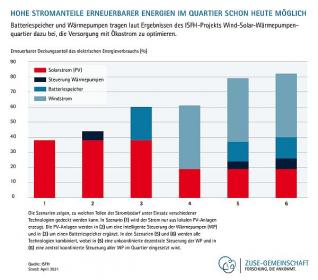

Begrenzend auf den Ausbau des Stromnetzes und damit auf Anstiege der Netzentgelte kann eine verstärkte regionale Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien wirken. Zudem dürfte der Stromverbrauch künftig durch den Bedarf von E-Autos, aber auch von Wärmepumpen, die Strom in Heizenergie umwandeln, steigen. Im gerade abgeschlossenen, ebenfalls vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Forschungsprojekt „Wind-Solar-Wärmepumpenquartier“ hat das Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) untersucht, wie sich in verschiedenen Szenarien unter Nutzung von thermischen und elektrischen Speichern in Verbindung mit Wärmepumpen der Anteil erneuerbarer Energien in Wohnquartieren erhöhen lässt. Zwei bestehende Wohnquartiere, eines in Niedersachsen, eines in Bayern, wurden dazu komplett in Sachen Strom- und Wärmebedarf und -erzeugung vermessen, ebenso wie die Erträge der Solarstromanlagen in den Siedlungen und die Erträge von Windenergieanlagen aus der Region. „Im Ergebnis zeigte sich, dass man durch eine gut gewählte Betriebsführung einen sehr hohen regionalen Deckungsgrad mit erneuerbaren Energien erreichen kann, der die Marke von 80 Prozent überschreitet“, sagt Dr. Tobias Ohrdes, Leiter der ISFH-Arbeitsgruppe Elektrische Energiesysteme. Mehr als 60 Prozent des Stromes können den Simulationen nach direkt durch Wind- und Photovoltaikstrom gedeckt werden. Durch Batteriespeicher und eine intelligente Steuerung der Wärmepumpen können weitere 20 Prozent des Strombedarfs lokal mit Wind und Sonne gedeckt werden. Wird der Wärmepumpenbetrieb im gesamten Quartier untereinander koordiniert, erhöht sich die erneuerbare Versorgung gegenüber einem unkoordinierten Betrieb um weitere vier Prozentpunkte.

Wärmepumpen-Bedarf stimmt gut mit Windkraft überein

Zu bedenken sind für die Ergebnisse allerdings die Bedingungen bei Windparks, deren Strom je nach Gegebenheiten direkt ins Mittelspannungsnetz eingespeist und damit nicht per se für den regionalen Bedarf genutzt wird.

"Die Kombination aus Feldstudien und Simulationen in den Projekten von OFFIS und ISFH sowie weiteren Projekten zur Energiewende in der Zuse-Gemeinschaft zeigt den Stellenwert digitaler Lösungen für den Strommarkt der Zukunft. Mit zunehmenden Anteilen grünen Stroms in den Netzen gewinnen solche Lösungen weiter an Bedeutung“, erklärt Dr. Klaus Jansen, Geschäftsführer der Zuse-Gemeinschaft. „Die erfolgreichen Verbundprojekte zeigen zudem den Stellenwert effizienter Förderung und Kooperation zwischen Unternehmen und gemeinnütziger Industrieforschung“, betont Jansen.

Zuse-Gemeinschaft