Verringerte Fehlerquote bei der Herstellung textiler Orthesen

Ressourceneffizienz, Zeit- und Kostenersparnis sind wesentliche Themen in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Die Vorteile der digitalen Fertigung gelten nicht nur für Mode, sondern auch für Medizintextilien. Die Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) haben eine digitale Plattform entwickelt, mit der passgenaue flexible textile Orthesen ressourcen-, zeit- und kosteneffizient hergestellt werden können.

Bisher werden Orthesen vornehmlich manuell angefertigt, was zu einer hohen Fehlerquote führt. Digital basierte Fertigungsketten können diesen Ausschuss deutlich reduzieren. Für die digitale Plattform wurden an den DITF die Körperkenndaten von Patientinnen und Patienten analysiert und aufbereitet, auf deren Basis standardisierte Orthesen entwickelt werden können. Dazu wurden verschiedene Körperscanmethoden untersucht sowie Methoden entwickelt, mit denen genau Maß genommen werden kann. Die Informationen der Screenings wurden verdichtet und eine digitale Grundschnitt- bzw. Schnittmoduldatenbank erstellt.

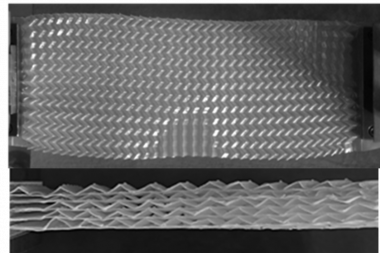

Aus dieser Datenbank erfolgt die individuelle Modellanpassung an die Patientinnen und Patienten. Die Überprüfung der therapeutischen Passform erfolgt mit Hilfe eines Avatars in einer 3D-Simulationssoftware. Die fertigen digitalen Schnittkonstruktionen werden an einen Cutter übertragen, wo sie aus elastischen Stoffen maschinell zugeschnitten werden. Es ist ebenfalls möglich, die Schnittmuster auf einem Plotter/Drucker als Schablonen auszudrucken und anschließend manuell zuzuschneiden. Danach werden die Zuschnitte zu fertigen textilen Orthesen verarbeitet.

DITF