BVMed-Herbstumfrage: Branchenstimmung leicht aufgehellt, Gewinne weiter unter starkem Druck

Die Stimmung in der Medizintechnik-Branche ist nach den Ergebnissen der BVMed-Herbstumfrage 2025 leicht aufgehellt. Die 116 teilnehmenden Unternehmen von insgesamt 220 Mitgliedern erwarten einen Umsatzanstieg von rund 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und setzen darauf, dass die neue Bundesregierung die Standortbedingungen durch Bürokratieabbau, Mittelstandsförderung und eine eigenständige MedTech-Strategie verbessert. Zwar zeigt sich die Umsatzentwicklung leicht erholt, wird aber durch stark steigende Kosten für Bürokratie, Zertifizierungen, Personal, Logistik und Transport sowie Energie gedämpft. Mehr als die Hälfte der BVMed-Unternehmen gehen daher von einer Verschlechterung der Gewinnsituation gegenüber dem Vorjahr aus. KMU sind hiervon besonders betroffen.

An der BVMed-Umfrage nahmen zu 78 Prozent Hersteller, zu 18 Prozent Hilfsmittel-Leistungserbringer und Homecare-Versorger, zu 17 Prozent Fach- und Großhändler, zu 4 Prozent Zulieferer sowie zu jeweils 3 Prozent DiGA-Hersteller und Software- bzw. Datenservice-Unternehmen teil. Das zeigt die Vielfalt der Mitglieder und unserer MedTech-Branche.

Die Unternehmen, die sich an der Umfrage beteiligten, haben ihren Hauptsitz zu 66 Prozent in Deutschland, zu 18 Prozent in den USA und zu 10 Prozent im europäischen Ausland.

Der wichtigste Grund für die angespannte Geschäftssituation ist laut der BVMed-Umfrage der starke Kostenanstieg am Standort Deutschland. 80 Prozent der befragten BVMed-Unternehmen beklagen sich über den zunehmenden bürokratischen Aufwand als Kostentreiber. Darauf folgen mit 65 Prozent die gestiegenen Zertifizierungskosten durch die MDR-Implementierung und mit 64 Prozent die steigenden Personalkosten. Der zunehmende Druck auf die Gewinnsituation der Branche wirkt sich auch auf die Investitionen am Standort Deutschland aus. 22 Prozent der befragten BVMed-Unternehmen verringern ihre Investitionen gegenüber dem Vorjahr, 19 Prozent erhöhen ihre Investitionen. Knapp ein Drittel der befragten Unternehmen (31 Prozent) verlagern Investitionen ins Ausland, davon 15 Prozent ins EU-Ausland und 10 Prozent in die USA.

Die Zeiten, in denen das europäische Regulierungssystem für Medizinprodukte (MDR) dem US-amerikanischen FDA-System überlegen war, sind lange vorbei. Das zeigt auch die BVMed-Herbstumfrage. Eine deutliche Mehrheit von 56 Prozent der Unternehmen präferieren das FDA-System. Nur 14 Prozent der BVMed-Mitglieder präferieren das MDR-System der EU. Die MDR muss also nach Meinung der BVMed-Unternehmen dringend weiterentwickelt und verbessert werden. 86 Prozent der Umfrage-Teilnehmenden wünschen sich dabei vor allem weniger Bürokratie. Dieser Wert ist gegenüber dem Vorjahr nochmals angestiegen. Wichtig sind den BVMed-Unternehmen zudem berechenbare Kosten, die Abschaffung der Re-Zertifizierung alle 5 Jahre sowie vorhersehbare und klare Fristen.

„Die KMU-geprägte Branche erstickt unter Bürokratielasten und Berichtspflichten, ohne dass diese zu einer Verbesserung der Versorgung oder der Sicherheit von Patient:innen beitragen. Entsprechend steht die Forderung nach einem Bürokratieabbau durch ein Belastungsmoratorium für MedTech-Unternehmen mit weitem Abstand an der Spitze der politischen Forderungen“, so BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse auf der BVMed-Jahrespressekonferenz. Besonders wichtig ist den BVMed-Unternehmen zudem, dass die MDR schnellstmöglich verbessert, entbürokratisiert und transparenter gemacht wird.

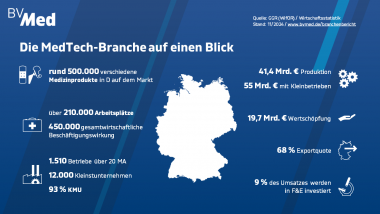

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation investiert die Branche weiter in Arbeitsplätze und Forschung. Ein Drittel der BVMed-Unternehmen erhöhen laut der Herbstumfrage die Zahl der Mitarbeitenden gegenüber dem Vorjahr, 51 Prozent halten die Zahl der Stellen stabil. Die Berufsaussichten für Fachkräfte in der MedTech-Branche sind weiter ausgezeichnet. Positiv ist auch die Entwicklung bei den Forschungsausgaben. Im Durchschnitt investieren die an derUmfrage teilnehmenden Unternehmen 9,2 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Der Innovationsklima-Index des BVMed ist gegenüber dem Vorjahr von 3,6 auf 3,9 leicht gestiegen.

Die Nutzung von KI-Lösungen ist in der MedTech-Branche auf dem Weg zum Standard. 91 Prozent der BVMed-Unternehmen, die sich an der Herbstumfrage 2025 beteiligten, verwenden in verschiedenen Unternehmensbereichen bereits künstliche Intelligenz zur Entwicklung von Lösungen und Unterstützung von Prozessen. Am häufigsten wird KI im Marketing genutzt, aber auch im Vertrieb oder in der Produktion.

Auch Nachhaltigkeits-bezogene Aktivitäten gewinnen in der MedTech-Branche weiter an Bedeutung. So gaben 63 Prozent der befragten BVMed-Mitglieder an, Aktivitäten zur Emissionsreduktion und Ressourcenschonung im Produktionsumfeld etabliert zu haben, um beispielsweise Wasserverbräuche zu senken, die Energieeffizienz zu steigern oder erneuerbare Energien besser zu nutzen. Bereits 62 Prozent der Mitgliedsunternehmen haben laut der BVMed-Umfrage eine nachhaltige Unternehmensführung etabliert.

Medizintechnik Bundesverband Medizintechnologie BVMed BVMed Umfrage Wirtschaftspolitik

Bundesverband Medizintechnologie BVMed