Nachhaltige Sportbekleidung aus biobasiertem Polyethylen

Konventionelle Sporttextilien aus erdölbasierten Chemiefasern sollen in Zukunft durch nachhaltige, biobasierte, kühlende Textilien ersetzt werden. Polyethylen, bisher hauptsächlich in der Verpackungsindustrie genutzt, wird für den Einsatz in Textilien qualifiziert und bietet als biobasierte Drop-In-Lösung eine kostengünstige, nachhaltige Alternative für die Zukunft. TECNARO (Ilsfeld), BB Engineering (Remscheid), FALKE (Schmallenberg) und das Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen University haben diese Textilien aus biobasiertem Polyethylen im Projekt bioPEtex des BIOTEXFUTURE-Innovationsraums entwickelt.

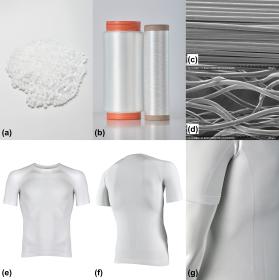

TECNARO entwickelt die biobasierten PE-Compounds und übernimmt deren Einfärbung. ITA konzentriert sich auf die Prozessentwicklung für das Schmelzspinnen (Partially-Oriented Yarn, POY) und die Falschdrahttexturierung (Draw-Textured Yarn, DTY) der BioPE-Garne. BB Engineering realisiert die Falschdrahttexturierung im industriellen Maßstab und FALKE entwickelt abschließend das finale T-Shirt, das mit einer biobasierten Ausrüstung für eine verbesserte Elastizität versehen wird.

Die erfolgreiche Herstellung eines ersten T-Shirts aus den hier entwickelten Garnen unterstreicht dessen vielversprechende Eigenschaften. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein im Forschungsprojekt dar und bildet die Grundlage, um eine potenzielle Marktfähigkeit in weiteren Schritten zu untersuchen. Das weiße T-Shirt aus BioPE überzeugt vor allem durch seinen angenehm kühlen und weichen Griff. Weitere Entwicklungsschritte, Charakterisierungen und Optimierungen sind erforderlich, um eine Markteinführung zu ermöglichen.

Sportbekleidung Sportswear synthetische Fasern polyethylene biobasierte Fasern

ITA – Institut für Textiltechnik of RWTH Aachen University