Checkpoint Systems: Retail Technology Solutions – zum Erfolg gehört ein Team

Checkpoint Systems, ein Unternehmen von CCL Industries, ist ein weltweit führender Hersteller von Lösungen für den Einzelhandel. Das Portfolio reicht von der elektronischen Artikelüberwachung über Diebstahl- und Verlustprävention bis zu RFID-Hardware und -Software sowie Etikettierungslösungen. Zielsetzung ist, Einzelhändlern eine genaue Echtzeit-Inventarisierung zu ermöglichen, den Nachschubzyklus zu beschleunigen, Fehlbestände zu verhindern und Diebstähle zu reduzieren, um die Warenverfügbarkeit und das Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern.

Textination sprach mit Miguel Garcia Manso, Business Unit Director Germany bei Checkpoint Systems, wo der 44-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur seit 2018 tätig ist. Mit vielen Jahren internationaler Retail-Erfahrung kennt er die Bedürfnisse des Einzelhandels genau. Zuvor lebte Miguel Garcia Manso knapp 15 Jahre in Madrid und war dort für den spanischen Lebensmitteleinzelhändler DIA tätig. Auch dort begleitete er die Einführung und den Roll-out von Warensicherungsprojekten.

Wenn Sie das Unternehmen Checkpoint Systems und sein Portfolio jemandem präsentieren müssten, der kein Einzelhandelsprofi ist – was würden Sie sagen?

Wir sind der Partner des Handels und unser Job ist es, Einzelhändlern dabei zu helfen, das Einkaufen für ihre Kunden so angenehm wie möglich zu gestalten. Vereinfacht gesagt, sorgen wir mit unseren Lösungen dafür, dass das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, wenn Endverbraucher es kaufen möchten, statt im schlimmsten Fall vor einem leeren Regal zu stehen. Unser Portfolio reicht dabei von einzelnen Produkten zur Diebstahlsicherung bis hin zu Lösungen, welche die gesamte Lieferkette umfassen und größtmögliche Transparenz über den Warenbestand schaffen.

Das war ein langer Weg von den 1960er Jahren, als ein kleines Team in den USA eine Methode entwickelte, um den Diebstahl von Büchern aus öffentlichen Bibliotheken zu verhindern, bis zum internationalen, in 35 Ländern tätigen Marktführer in der Warensicherung im 21. Jahrhundert. Welches Erbe ist Ihnen bis heute wichtig, und wie würden Sie den Spirit im Unternehmen Checkpoint Systems beschreiben?

Beide Fragen haben die gleiche Antwort: Zum einen die Innovationskraft und zum anderen der konsequente Austausch mit dem Einzelhandel. Beides stand von Anfang an im Fokus bei Checkpoint Systems. Wir entwickeln unsere Produkte und Systeme in engem Austausch mit dem Handel, suchen aktiv das Gespräch, hören uns an, was im Alltag gebraucht wird etc. Das ist uns sehr wichtig und wird auch regelmäßig als Kaufargument für Checkpoint Systems an uns herangetragen. Das wollen wir auf jeden Fall so weiterführen.

Sie bieten Hard- und Software-Technologien für den Einzelhandel an, der als Markt ja nun sehr komplex ist. Inwiefern unterscheiden sich die Anforderungen von Händlern aus dem Fashion-, Outdoor- und Textil-Sektor von denen anderer Branchen?

Die Gründe, weshalb sich Einzelhandelsunternehmen bei uns melden, sind über alle Branchen hinweg ähnlich. Sie alle möchten ihre Kunden begeistern, langfristig an sich binden und mehr Umsatz machen. Die Wege dahin sind dann mitunter unterschiedlich: Von Omnichannel-Strategien für den Fashionsektor über Warensicherungslösungen für hochpreisige Elektro- oder Kosmetikprodukte bis hin zur RFID-basierten Fresh-Food-Solution für den Lebensmitteleinzelhandel, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Besonders bei den Etiketten unterscheiden sich die Anforderungen der Branchen. Je nach Größe und Preis des Produkts sowie der gewünschten Technologie empfehlen wir andere Etiketten – oder entwickeln diese in enger Abstimmung mit dem Kunden. Für das polnische Fashionunternehmen LPP haben wir zum Beispiel gerade einen speziellen dualen RF- und RFID-Tag entwickelt, der sich harmonisch in das Design der Filialen einfügt.

Zauberwort RFID – das berührungslose und automatisierte Lesen und Speichern von Daten auf Basis elek-tromagnetischer Wellen ist das Herzstück Ihrer Technologien. Sie ermuntern Ihre Kunden sogar, eine eigene RFID-Strategie zu entwickeln. Was ist darunter zu verstehen und sind Sie sicher, dass alle Handelsunternehmen das aus eigener Kraft stemmen können?

Wir entwickeln die Strategie mit unseren Kunden gemeinsam, zumeist im Rahmen eines Pilotprojekts. Bis vor einigen Jahren war die Einführung von RFID-Technologie tatsächlich noch aufwendiger und meist mit einem mehrjährigen Projekt verbunden. Heute können wir aber im Rahmen eines kleinen Piloten schnell für jeden Einzelhändler berechnen, wie viel rentabler er durch RFID arbeiten kann und wie hoch seine Investitionsrendite ist. Wir starten meist mit einem Store-Scan, dann kommt der Pilotversuch in ausgewählten Filialen inklusive individuellen Schulungen und Vor-Ort-Support. Und bis zur Implementierung in allen Filialen sind die Kunden selbst Experten für RFID und haben ein Verständnis dafür, was sie mit den Echtzeit-Daten alles machen können.

Was bedeutet das Stichwort „customized“ für Checkpoint Systems? Inwiefern sind die individuellen Bedarfe des jeweiligen Kunden von Ihnen abbildbar? Oder können Sie jedes Handelsunternehmen – ob Kette oder Boutique – „glücklich“ machen?

Personalisierte Lösungen nehmen bei uns einen hohen Stellenwert ein. Das betrifft zum einen das Produkt an sich und zum anderen die Unternehmensgröße. Wie Sie schon andeuten, haben große Einzelhandelsketten natürlich andere Bedürfnisse als kleine Boutiquen. Für O₂, die Kernmarke von Telefónica Deutschland, haben wir zum Beispiel gerade unsere AutoPeg Tags zur Diebstahlsicherung speziell angepasst. Statt standardmäßig gelb sind die Tags für O₂ weiß mit blauer Schrift, passend zum Ladendesign.

Das zeigt auch generell die Entwicklung im Bereich Warensicherung auf: Als die Warensicherung noch in den Kinderschuhen steckte, waren Antennen und Etiketten hauptsächlich funktional. Heutzutage fügen sie sich harmonisch in das Gesamtbild des Ladendesigns ein. Händler müssen sich nicht mehr zwischen Design und Funktionalität entscheiden.

Wie wird Innovationsmanagement in Ihrem Unternehmen gelebt und auf welche Entwicklungen, an denen Checkpoint in der letzten Zeit gearbeitet hat, sind Sie besonders stolz?

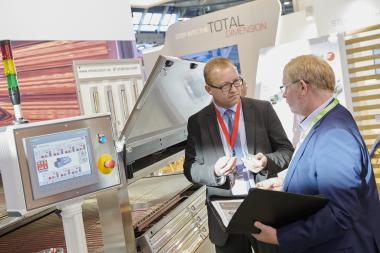

Wir haben in den letzten Monaten – gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik – intensiv an der Prüfung und Zertifizierung unserer Warensicherungssysteme gearbeitet und können heute mit Stolz sagen: Wir sind der erste Hersteller in Deutschland, dessen EAS-Systeme von der CSA Group, einem international anerkannten und akkreditierten Anbieter von Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen, geprüft wurden. Die CSA Group hat uns bestätigt, dass unsere radiofrequenzbasierten EAS-Systeme alle in Deutschland geltenden Normen und Richtlinien in Bezug auf die Belastung durch elektromagnetische Felder einhalten. Es müssen keine Sicherheitsabstände eingehalten werden.

Der Hintergrund ist folgender: Einzelhändler sind in Deutschland verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, wenn sie ein EAS-System nutzen. Die CE-Konformitätserklärung, welche sie beim Kauf eines EAS-Systems vom Hersteller erhalten, ist dafür nicht ausreichend. Durch die Prüfung unserer Systeme haben wir für unsere Kunden beste Voraussetzungen für eine solche Beurteilung geschaffen. Der Berufsgenossenschaft liegen auch entsprechende Unterlagen von uns vor.

Stolz sind wir auch auf die Tatsache, dass wir es geschafft haben, die Durchgangsbreiten unserer NEO Antennen zur Warensicherung von zwei Metern auf 2,70 Meter zu erhöhen. Das gibt Einzelhändlern deutlich mehr Spielraum beim Store Design. Ganz allgemein ist Store Design an dieser Stelle auch ein gutes Stichwort: Wir haben mit unseren freistehenden Antennen, dem Design der NS40 oder auch der Möglichkeit, Antennen in Kassensysteme zu verbauen, viel dazu beigetragen, dass Warensicherung ästhetisch ansprechend wird und sich harmonisch in das Ganze einfügt.

Die Covid19-Zeit war insbesondere für den stationären Einzelhandel eine Katastrophe. Unternehmen haben sich in den zurückliegenden Monaten verstärkt in Richtung eCommerce bewegt – sei es über individuelle Shoplösungen oder Marktplätze, um zumindest einen Teil des Umsatzrückgangs zu kompensieren. Was raten Sie Händlern: Können heute und in Zukunft nur noch Omnichannel-Geschäfte erfolgreich sein?

Ja, das ist auf jeden Fall unser Rat an den Einzelhandel. Omnichannel-Lösungen werden nicht mehr verschwinden, sondern sich weiter verbreiten und bald nicht mehr wegzudenken sein. Einzelhändler sind gut beraten, sich auf diese neue Situation – auch unabhängig von Corona – einzustellen und in den Ausbau funktionierender Omnichannel-Lösungen zu investieren. Kunden erwarten, dass das von ihnen gewünschte Produkt verfügbar ist, wenn sie einen Laden betreten. Und falls nicht, dass sie es unkompliziert in die gleiche Filiale liefern lassen können oder es zu ihnen nach Hause geschickt wird. Das funktioniert nur mit einer sehr hohen Bestandstransparenz, zum Beispiel durch unsere RFID-Lösungen.

Stichwort: Wirtschaftlichkeit. Das vielbeschworene personalisierte perfekte Shoppingerlebnis für den Kunden zu schaffen kostet, oder nicht? Lagerverfügbarkeit, Bestände senken durch Abverkauf, Regalmanagement, Logistik und Retourenabwicklung – inwiefern können Sie den Handel darin unterstützen, seine Rentabilität zu steigern?

Das perfekte Shoppingerlebnis NICHT zu schaffen, kostet viel mehr – unzufriedene Kunden, die nicht das Gewünschte gefunden haben, kommen nicht wieder. Um mit der Kundennachfrage Schritt halten zu können, lagern viele Einzelhändler daher viel zu viel Ware ein. Unserer Erfahrung nach sind es im Durchschnitt 42.000 Artikel. Das kostet. Diese Einzelhändler zahlen hohe Kosten für Lagerfläche, brauchen viel Zeit für Inventurprozesse und müssen die Produkte am Ende deutlich reduzieren, um die Bestände zu senken.

Der Schlüssel für mehr Rentabilität liegt in der Bestandsgenauigkeit. Mithilfe von RFID-Technologie können wir diese auf bis zu 99 Prozent erhöhen. So vermeiden wir Unter- oder Überbestände, können die benötigte Lagerfläche reduzieren und die Abläufe optimieren, zum Beispiel auch bei der Inventur. RFID kann Hunderte Tags gleichzeitig lesen und ist genauer und schneller als das manuelle Zählen. Erfahrungsgemäß können Einzelhändler mit unserer RFID-Technologie ihren Umsatz um durchschnittlich drei Prozent steigern.

Auch wenn sich die Situation im Handel durch die Impfungen teilweise entspannt hat, erfordert die Einkaufssituation im Geschäft vor Ort – optimistisch betrachtet – zumindest auch für die nächsten Monate besondere Vorkehrungen. Sie bieten dafür mit „safer shopping“ ein Paket aus verschiedenen Komponenten an. Was deckt das ab?

SmartOccupancy ist unsere einfache Lösung zur Kontrolle der Personenzahl in Verkaufsräumen in Echtzeit. Das System zählt die Anzahl der ein- und ausgehenden Personen mithilfe von Visiplus 3D, einem Overhead-Personenzählsensor. Ist die maximale Kapazität fast erreicht, sendet SmartOccupancy eine Warnung an das Personal. Dadurch können die Mitarbeiter in Echtzeit auf die gegenwärtigen Belegungszahlen reagieren und so zu einer sichereren Umgebung für Angestellte und Kunden beitragen. Verantwortliche können mit SmartOccupancy behördliche Anweisungen zur maximalen Personenanzahl sicher und zuverlässig umsetzen, manuelles Zählen entfällt. Eine visuelle Kapazitätsanzeige weist die Kunden an der Tür deutlich sichtbar darauf hin, ob das Geschäft gerade betreten werden darf oder nicht.

Die zweite Lösung ist vor allen Dingen für den Textil- und Bekleidungshandel sowie den Schuhmarkt interessant: Inventory Quarantine ist eine Softwarelösung zur sicheren, automatischen Rückgabe (SaaS-basiert). Sie ermöglicht es Einzelhändlern, zurückgegebene Ware für einige Stunden in einer automatisierten Quarantäne-Warteschlange zu parken. Nach Ablauf der zuvor definierten Zeit informiert Inventory Quarantine die Mitarbeiter per Push-Nachricht, dass das Kleidungsstück oder der Schuh wieder auf die Fläche geräumt oder im Onlineshop erneut als verfügbar gekennzeichnet werden kann. So werden Artikel nur dann freigegeben, wenn sie für den Wiederverkauf als sicher gelten – und gleichzeitig wird sichergestellt, dass Artikel umgehend wieder in den Verkauf genommen werden. Die Lösung hilft Einzelhändlern, den Überblick über retournierte Ware zu behalten und die Zeit zu minimieren, in der die Produkte nicht im Verkauf verfügbar sind.

„Ethischer Konsum ist endgültig zur Haltung geworden und in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, kommentierte Trendforscher Peter Wippermann die Ergebnisse der letzten Trendstudie „Bewusster leben“ der Otto Group. Was heißt Nachhaltigkeit für Checkpoint Systems als Unternehmen, wie bilden Sie diese Erkenntnis in Ihrem Produktportfolio ab und wie unterstützen Sie Ihre Kunden in der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen?

Nachhaltigkeit ist für uns bei Checkpoint Systems definitiv ein wichtiges Thema. Wir prüfen unsere Produkte und Prozesse regelmäßig dahingehend, wie wir noch ressourcenschonender arbeiten, Produktionsabfälle reduzieren und unsere CO2-Emissionen senken können. Dabei geht es auch darum, wie wir den Stromverbrauch unserer Antennen noch weiter senken können. Wir entwickeln und vertreiben nur RF-Antennen. Diese Technologie ist nicht nur hinsichtlich der Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern sicherer, sondern auch umweltschonender: RF-Antennen brauchen 40 bis 70 Prozent weniger Energie als andere Technologien.

Das Interview führte Ines Chucholowius, Geschäftsführerin der Textination GmbH.