Medizinische Fasern mit "inneren Werten"

Sollen Medikamente lokal – und vor allem über längere Zeit kontrolliert – abgegeben werden, stoßen medizinische Produkte wie Salben oder Spritzen an ihre Grenzen. Empa-Forschende entwickeln daher Polymerfasern, die Wirkstoffe langfristig präzise abgeben können. Diese „Flüssigkernfasern“ enthalten Medikamente in ihrem Inneren und lassen sich zu medizinischen Textilien verarbeiten.

Wird eine Wunde oder Entzündung direkt am Ort der Entstehung behandelt, hat dies klare Vorteile: Der Wirkstoff ist sofort am Ziel, und negative Nebenwirkungen auf unbeteiligte Körperteile entfallen. Gängige lokale Verabreichungsmethoden kommen jedoch an ihre Grenzen, wenn es darum geht, Wirkstoffe über längere Zeit präzise zu dosieren. Sobald eine Salbe die Tube verlässt oder die Injektionsflüssigkeit aus der Spritze strömt, ist die Steuerung der Wirkstoffmenge kaum mehr möglich. Edith Perret aus dem Empa-Labor „Advanced Fibers“ in St. Gallen entwickelt daher medizinische Fasern mit ganz besonderen „inneren Werten“: Die Polymerfasern umschließen einen flüssigen Kern mit medizinischen Wirkstoffen. Das Ziel: medizinische Produkte mit besonderen Fähigkeiten, z.B. chirurgisches Nahtmaterial, Wundverbände und Textilimplantate, die Schmerzmittel, Antibiotika oder Insulin präzise über einen längeren Zeitraum verabreichen können. Angestrebt ist zudem eine individuelle Dosierbarkeit im Sinne einer personalisierten Medizin.

Bioverträglich und maßgeschneidert

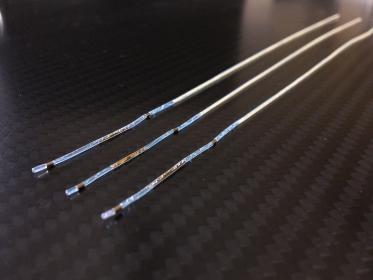

Ein entscheidender Faktor, der eine herkömmliche Textilfaser zu einem Medizinprodukt macht, ist das Material des Fasermantels. Das Team wählte hierfür Polycaprolacton (PCL), ein bioverträgliches und bioabbaubares Polymer, das bereits erfolgreich im medizinischen Bereich eingesetzt wird. Der Fasermantel umschließt das kostbare Gut, etwa ein Schmerzmittel oder ein antibakteriell wirksames Medikament, und gibt es mit der Zeit an die Umgebung ab. Auf einer eigens konstruierten Pilotanlage erzeugten die Forschenden mittels Schmelzspinnen PCL-Fasern mit einem durchgehenden Kern aus Flüssigkeit. In ersten Laborversuchen entstanden so stabile und gleichzeitig flexible Flüssigkernfasern. Dass dieses Verfahren aber nicht nur im Labor, sondern auch im industriellen Maßstab funktioniert, hatte das Team für technische Fasern bereits zuvor gemeinsam mit einem Schweizer Industriepartner erfolgreich zeigen können.

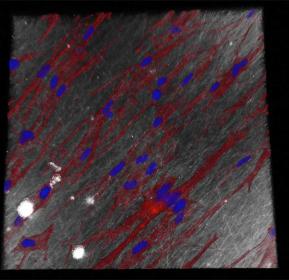

Nach welchen Parametern die medizinischen Fasern ein eingeschlossenes Mittel freisetzen, wurde zunächst mit fluoreszierenden Modellsubstanzen und schließlich mit verschiedenen Medikamenten untersucht. „Kleine Moleküle wie das Schmerzmittel Ibuprofen bewegen sich nach und nach durch die Struktur des Außenmantels“, so Edith Perret. Größere Moleküle werden hingegen an den Enden der Fasern abgegeben.

Präzise steuerbar und langfristig wirksam

„Dank einer Vielzahl verschiedener Parameter lassen sich die Eigenschaften der medizinischen Fasern präzise steuern“, erklärt die Empa-Forscherin. Nach umfassenden Analysen mittels Fluoreszenzspektroskopie, Röntgentechnologie und Elektronenmikroskopie konnten die Forschenden beispielsweise den Einfluss von Manteldicke oder Kristallstruktur des Mantelmaterials auf die Abgaberate von Medikamenten aus den Flüssigkernfasern nachweisen.

Je nach Wirkstoff kann zudem das Herstellungsverfahren angepasst werden: Wirkstoffe, die unempfindlich gegenüber den hohen Temperaturen beim Schmelzspinnen sind, können direkt in einem kontinuierlichen Vorgang in den Kern der Fasern integriert werden. Für Temperatur-empfindliche Medikamente konnte das Team das Verfahren hingegen so optimieren, dass zunächst ein Platzhalter den Flüssigkern ausfüllt, der nach dem Schmelzspinnen durch den sensitiven Wirkstoff ausgetauscht wird.

Zu den Vorteilen der Flüssigkernfasern gehört auch die Möglichkeit, den Wirkstoff aus einem Reservoir über einen längeren Zeitraum freizusetzen. Damit ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Mit Durchmessern von 50 bis 200 Mikrometern sind die Fasern beispielsweise groß genug, um sie zu robusten Textilien zu weben oder zu stricken. Die medizinischen Fasern könnten aber auch ins Körperinnere geführt werden und dort Hormone wie Insulin abgeben, so Perret. Ein weiterer Vorteil: Fasern, die ihr Medikament freigesetzt haben, können erneut befüllt werden. Die Palette der Wirkstoffe, die mittels Flüssigkernfasern einfach, bequem und präzise verabreicht werden könnten, ist groß. Neben Schmerzmitteln sind entzündungshemmende Medikamente, Antibiotika oder sogar Lifestyle-Präparate denkbar.

In einem nächsten Schritt wollen die Forschenden chirurgisches Nahtmaterial mit antimikrobiellen Eigenschaften ausstatten. Mit dem neuen Verfahren sollen verschiedene Flüssigkernmaterialen mit medizinischen Wirkstoffen befüllt werden, um Gewebe bei einer Operation so zu vernähen, dass Wundkeime keine Chance haben, eine Infektion auszulösen. Empa-Forscherin Perret ist darüber hinaus überzeugt, dass eine künftige Zusammenarbeit mit klinischen Partnern die Basis für weitere innovative klinische Anwendungen ist.

Klinische Partnerschaften angestrebt

Eine neue Technologie vorantreiben? Innovative Anwendungsmöglichkeiten identifizieren? Empa-Forscherin Edith Perret setzt auf interessierte Medizinerinnen und Mediziner aus der Klinik, die das Potenzial von „Drug Delivery“ per Flüssigkernfaser erkennen und in diesem Bereich aktiv werden wollen.

Dr. Andrea Six, EMPA