INTERNATIONALERE ITMA 2019 STELLT MIT GRÖßTER AUSSTELLERZAHL NEUEN REKORD AUF

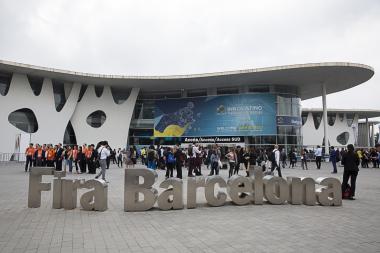

Seit seiner Einführung im Jahr 1951 genießt die ITMA als weltweit größte Ausstellung für Textil- und Bekleidungstechnologie in der Branche große Anerkennung. Die diesjährige Ausgabe in Barcelona festigt ihren Ruf mit der größten Zahl von Ausstellern in ihrer Geschichte. Die Rekordzahl von 1.717 Ausstellern aus 45 Ländern hat einen neuen Meilenstein gesetzt.

Auf der Pressekonferenz am Eröffnungstag der 18. Ausgabe der Ausstellung sagte Fritz P. Mayer, Präsident des Europäischen Ausschusses der Textilmaschinenhersteller (CEMATEX): „Die Weltwirtschaft steht immer noch vor Herausforderungen, die durch gespannte Beziehungen und Störungen im Handel hervorgehoben werden. Allerdings hat sich die Textilindustrie als älteste verarbeitende Industrie der Welt im Laufe der Jahre als robust erwiesen.

„Dies ist entspricht auch der Haltung unserer Aussteller, die ständig neue Technologien und Lösungen entwickeln und einführen. Wir freuen uns, dass die ITMA den Textilmaschinenherstellern eine seriöse Plattform für die Vermarktung ihrer Innovationen bietet. Dadurch konnten wir die höchste Ausstellerzahl in der Geschichte der ITMA verzeichnen.“

Die Exponate werden auf einer Nettoausstellungsfläche von 114.500 Quadratmetern präsentiert, eine Steigerung von 9 Prozent gegenüber der vorherigen Ausgabe im Jahr 2015. Die Ausstellung belegt alle neun Hallen der Gran Via, einschließlich der Fläche im Verbindungsbereich „Under the Linkway“ Um mehr Unternehmen die Teilnahme zu ermöglichen, wurde vielen Ausstellern weniger Standfläche zugeteilt als ursprünglich beantragt.

Charles Beauduin, Vorsitzender von ITMA Services, dem Veranstalter der ITMA 2019, schwärmte: „Die Ausstellung wäre größer gewesen, wenn wir Bewerber aus Platzgründen nicht hätten abweisen müssen. Eine Warteliste von rund 250 Bewerbern, die rund 8.200 Quadratmeter gebucht hatten, konnten wir leider nicht berücksichtigen.“ Er fügte hinzu: „Die ITMA hat sich darüber hinaus zu einer internationaleren Messe mit einer großen Vielfalt an Technologieangeboten aus Ost und West entwickelt. Fast die Hälfte der Aussteller stammt aus Nicht-CEMATEX-Ländern. Dies ist ein gutes Zeichen für die Entwicklung der ITMA hin zu einer allgemein gültigen Textil- und Bekleidungsplattform für die Industrie.“

Internationale Beteiligung

Von der Gesamtzahl der Aussteller stammt mehr als die Hälfte aus CEMATEX-Ländern. Der restliche Teil setzt sich aus Unternehmen aus anderen Teilen Europas, Asiens, des Nahen Ostens und beiden Amerikas zusammen. Entsprechend der internationalen Zusammensetzung der Teilnehmer kommen die meisten Aussteller aus Italien (364 Aussteller), China (276 Aussteller), Deutschland (222 Aussteller), Indien (169 Aussteller) und der Türkei (164 Aussteller).

Die CEMATEX-Länder belegen weiterhin die größte Ausstellungsfläche und machen 65% der gesamten Nettoausstellungsfläche aus. Italien buchte 26% der Fläche, gefolgt von Deutschland mit 18%. Die wichtigsten Nicht-CEMATEX-Länder sind die Türkei mit 9%, China mit 8% und Indien mit 5% der gebuchten Fläche.

Produktbereiche

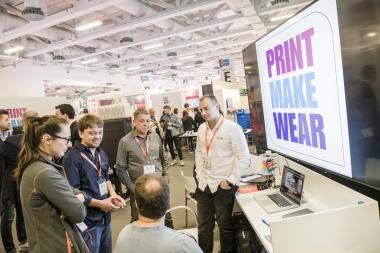

In 19 Ausstellungsbereichen erwartet die Besucher eine breite Palette integrierter Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette. Die Drucktechnik, die in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht hat, ist ein spannender Wachstumssektor. Mit einer Steigerung der Ausstellerzahl von 38 Prozent gegenüber der Vorgängermesse gehört dieser Bereich zu den Top 5 auf der ITMA 2019:

- Veredlung - 325 Aussteller

- Spinnerei - 281 Aussteller

- Weberei - 182 Aussteller

- Drucktechnik - 157 Aussteller

- Strickerei - 136 Aussteller

Vliesstoffe und technische Textilien sind auf der ITMA 2019 aufgrund ihres breiten Anwendungsspektrums nach wie vor ein wichtiger Sektor. Die durch Digitalisierung und Fast Fashion geprägte Bekleidungsherstellung nimmt auch auf der ITMA eine größere Rolle ein.

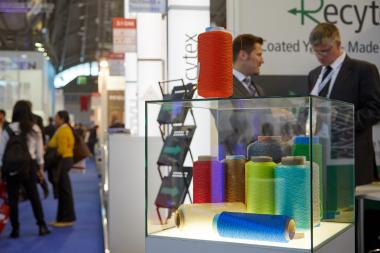

Mayer sagte: „Wir freuen uns außerordentlich, dass die Bekleidungs-Technologie auf der ITMA wieder in den Fokus gerückt ist. Obwohl die ITMA traditionell stark in der Textilherstellung verankert ist, freuen wir uns, dass wir für die Bekleidungsherstellung Lösungen von einigen der weltweit renommiertesten Technologieanbieter präsentieren können. Deren Ausstellerzahl ist gegenüber der ITMA 2015 um 27 Prozent gestiegen." Der Ausstellungsbereich Fasern, Garne und Stoffe vervollständigt die komplette Wertschöpfungskette. Die Aufnahme innovativer Stoffe in das Segment Faser und Garn auf der ITMA rundet das Einkaufserlebnis für Einkäufer weiter ab.

Innovation im Fokus

Das Thema der ITMA 2019 lautet „Innovating the World of Textiles“. Um die Innovationsoffensive zu unterstützen, hat CEMATEX das ITMA Innovation Lab eingeführt. Das Labor ist eine neue Dachmarke einer Reihe von Aktivitäten und umfasst den Forschungs- und Innovationspavillon, die ITMA-Sprecherplattform, den ITMA-Preis für nachhaltige Innovation und die Präsentation des Innovationsvideo. Auf der Speakers Platform, die vom 21. bis 25. Juni stattfindet, wurden Redner aus der Branche eingeladen, ihre Perspektiven und Erfahrungen auszutauschen. Am 21. Juni fand zudem ein Finanzforum statt.

Events im Umfeld und Branchenveranstaltungen

Um Wissensaustausch, Zusammenarbeit und Vernetzung zu fördern, werden parallel zur ITMA 2019 mehrere Veranstaltungen durchgeführt. Das ITMA-EDANA-Forum für Vliesstoffe und das Forum für führende Textilfarbstoffe und Chemikalien stießen auf so überwältigende Resonanz, dass die Anzahl der Sitzplätze aufgestockt werden musste. Ähnliche Resonanz fanden auch weitere Partnerveranstaltungen, darunter das Better Cotton Initiative-Seminar, die European Digital Textile Conference, TexSummit Global, Planet Textiles, das SAC & ZDHC Manufacturer Forum und Texmeeting von TEXFOR.

„Die Reihe von Veranstaltungen am selben Ort ist Teil des ITMA-Kontaktprogramms, um Industriepartner einzubeziehen und eine integrative Plattform für die globale Textil- und Bekleidungsgemeinschaft zu schaffen. Wir haben über 190 internationale, regionale und lokale Organisationen, die unsere Ausstellung unterstützen“, so Mayer. Die ITMA 2019 findet bis zum 26. Juni auf dem Gelände der Fira de Barcelona Gran Via statt. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr, am 26. Juni schließt die Messe um 16.00 Uhr.

Über CEMATEX & ITMA

Der europäische Zusammenschluss der Textilmaschinenhersteller (European Committee of Textile Machinery Manufacturers CEMATEX) umfasst die nationale Textilmaschinenverbände aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Er ist der Eigentümer der ITMA und der ITMA ASIA. Die ITMA gilt als „Olympiade“ der Textilmaschinenmessen und kann auf eine 68-jährige Geschichte zurückblicken, in der sie die neuesten Technologien für jeden einzelnen Arbeitsprozess der Textil- und Bekleidungsherstellung vorstellt. Sie findet alle vier Jahre in Europa statt.

ITMA 2019

CEMATEX & ITMA Services