Intelligente Beschichtung könnte Textilien zu Schutzkleidung machen

Präzise angewandte metall-organische Technologie erkennt und bindet giftige Gase aus der Luft

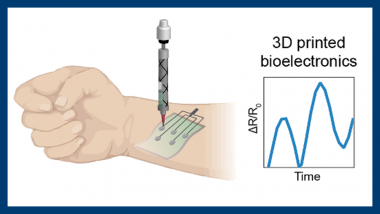

Eine dauerhafte Beschichtung auf Kupferbasis, die von Forschenden in Dartmouth entwickelt wurde, kann präzise in Gewebe integriert werden, um reaktionsfähige und wiederverwendbare Materialien wie Schutzausrüstungen, Umweltsensoren und intelligente Filter herzustellen, so eine aktuelle Studie.

Die Beschichtung reagiert auf das Vorhandensein giftiger Gase in der Luft, indem sie diese in weniger giftige Substanzen umwandelt, die im Gewebe eingeschlossen werden, berichtet das Team im Journal of the American Chemical Society.

Die Ergebnisse beruhen auf einer leitfähigen metallorganischen Technologie bzw. einem Modell, das im Labor der korrespondierenden Autorin Katherine Mirica, außerordentliche Professorin für Chemie, entwickelt wurde. Dabei handelte es sich um eine einfache Beschichtung, die auf Baumwolle und Polyester aufgetragen werden konnte, um intelligente Textilien zu schaffen, die die Forscher SOFT = Self-Organized Framework on Textiles nannten (JACS 2017). In ihrer Arbeit zeigten sie, dass die SOFT-Smart-Stoffe giftige Substanzen in der Umgebung erkennen und binden können.

In der neuesten Studie fanden die Forscher heraus, dass sie - anstelle der einfachen Beschichtung, über die 2017 berichtet wurde - die Struktur mithilfe eines Kupfervorläufers präzise in Gewebe einbetten können, wodurch sie spezifische Muster erstellen und die winzigen Lücken und Löcher zwischen den Fäden effektiver ausfüllen können.

Die Forschenden stellten fest, dass die Modelltechnologie das Toxin Stickoxid effektiv in Nitrit und Nitrat sowie das giftige, brennbare Gas Schwefelwasserstoff in Kupfersulfid umwandelt. Wie sie weiter berichten, hält die Fähigkeit, giftige Stoffe abzufangen und umzuwandeln sowohl der Abnutzung oder dem normalen Abrieb wie auch Wasch- und Bügelvorgängen stand.

Die Vielseitigkeit und Haltbarkeit, die das neue Verfahren bietet, würde es ermöglichen, das Verfahren für spezifische Zwecke und an präziseren Stellen einzusetzen, beispielsweise als Sensor auf Schutzkleidung oder als Filter in einer bestimmten Umgebung, so Mirica.

„Die neue Abscheidungsmethode bedeutet, dass die elektronischen Textilien aufgrund ihrer Robustheit potenziell mit einer breiteren Palette von Systemen verbunden werden könnten“, sagte sie. „Dieser technologische Fortschritt ebnet den Weg für weitere Anwendungen der kombinierten Filtrations- und Sensorfähigkeiten des Gerüsts, die in biomedizinischen Bereichen und bei der Umweltsanierung von Nutzen sein könnten.“

Die Technik könnte auch eine kostengünstige Alternative zu Technologien sein, die teuer und nur begrenzt einsetzbar sind, da sie eine Energiequelle oder - wie etwa Katalysatoren in Autos - seltene Metalle benötigen, so Mirica.

„Hier verlassen wir uns auf eine in der Erde reichlich vorhandene Materie, um giftige Chemikalien zu ‚ent‘-giften, und zwar ohne Energiezufuhr von außen, so dass wir keine hohen Temperaturen oder elektrischen Strom benötigen, um diese Funktion zu erreichen“, sagte Mirica.

Co-Erstautor Michael Ko, beobachtete den neuen Prozess zunächst im Jahr 2018, als er versuchte, das metallorganische Gerüst auf kupferbasierten Dünnfilmelektroden abzuscheiden. Aber die Kupferelektroden wurden durch das Gerüst ersetzt.

„Er wollte es oben auf den Elektroden haben und nicht als deren Ersatz“, sagte Mirica. „Wir haben vier Jahre gebraucht, um herauszufinden, was passiert und welchen Nutzen es hat. Es ist ein sehr einfacher Prozess, aber die Chemie dahinter ist es nicht, und wir benötigten einige Zeit und zusätzliche Studierende und Mitarbeitende, um das zu verstehen.“

Das Team entdeckte, dass das metallorganische Gerüst über Kupfer „wächst“ und dieses durch ein Material ersetzt, das in der Lage ist, giftige Gase zu filtern und umzuwandeln. Ko und Co-Autor Lukasz Mendecki, ein Postdoktorand in der Mirica-Gruppe von 2017-18, untersuchten Methoden, um das Gerüstmaterial in bestimmten Designs und Mustern auf Gewebe aufzubringen.

Co-Erstautorin Aileen Eagleton, die ebenfalls der Mirica-Gruppe angehört, hat die Technik durch die Optimierung des Verfahrens zum Aufdrucken des metallorganischen Gerüsts auf Stoff fertiggestellt und untersucht, wie seine Struktur und Eigenschaften durch chemische Exposition und Reaktionsbedingungen beeinflusst werden.

Zukünftige Arbeiten werden sich auf die Entwicklung neuer multifunktionaler Gerüstmaterialien und die Skalierung des Verfahrens zur Einbettung der metallorganischen Beschichtungen in Gewebe konzentrieren, so Mirica.

Dartmouth / Textination