ISPO BEIJING FEIERT ERFOLGREICHES JUBILÄUM

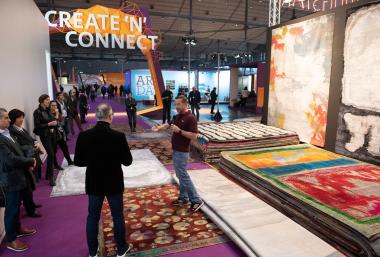

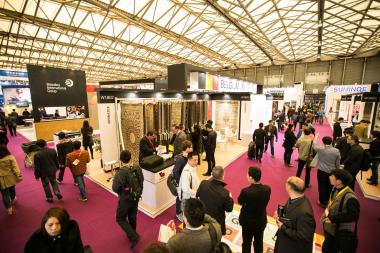

Mehr als 400 Aussteller mit 682 Marken sowie rund 30.000 Fachbesucher und Key Opinion Leaders (KOLs) haben vom 16. – 19. Januar 2019 im China International Exhibition Center (CIEC) an der ISPO Beijing und der Alpitec China teilgenommen. Die wichtigste Sportfachmesse im asiatisch-pazifischen Raum war in diesem Jahr geprägt von zahlreichen Foren, Trends und Innovationen aus den Bereichen Wintersport, Outdoor, Health & Fitness, Manufacturing & Suppliers. Erstmals im Fokus stand außerdem das Thema Fußball.

„Die Chinesen haben den Fußball für sich entdeckt, die Begeisterung wächst stetig. Große Vorbilder für den Nachwuchs sind vor allem die europäischen Vereine und Ligen. Mit der Bundesliga International konnten wir für die ISPO Beijing einen neuen starken Partner gewinnen, um den Fußballboom in Asien in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben“, freut sich Elena Jasper, Projektleiterin ISPO Beijing. In der eigens geschaffenen Football Activation Area präsentierten sich die sieben deutschen Erstligisten Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Schalke 04, VFB Stuttgart und VFL Wolfsburg. Sie forderten die Besucher bei verschiedenen Aktivitäten wie Speed Goal oder Torwandschießen heraus und versetzten sie in Fußballstimmung. Ergänzt wurde das Programm durch das Fußball Forum am ersten Messetag. Hochkarätige Sprecher der Vereine stellten ihre Strategien zur Markt-Aktivierung in China vor, präsentierten Konzepte zur Nachwuchsförderung und Markenpositionierung.

Wintersport mit Blick auf Olympia weiterhin im Trend

Seit Jahren im Mittelpunkt und mit den immer näher rückenden Olympischen Winterspielen 2022 in Peking omnipräsent: Wintersport. Auf Ausstellerseite gab es mit Burton und Oakley in diesem Segment namhafte Rückkehrer zur ISPO Beijing zu verbuchen. Das Market Introduction Program für Marken, die den Markteintritt in China anstreben, widmete sich ebenfalls dem Thema. Vertreter von zehn Marken aus Europa, Asien und der USA ließen sich im zweitägigen Seminarprogramm von Branchenkennern aus den Bereichen Distribution, On- und Offline-Retail sowie Handelsrecht die Besonderheiten des chinesischen Marktes nahebringen und knüpften erste Kontakte.

Bereits zum elften Mal fand die Asia Pacific Snow Conference in Zusammenarbeit mit der langjährigen Partnerveranstaltung Alpitec China, führende Fachmesse für Berg- und Wintertechnologien, statt. Vertreter aus der Technologie-, Sport- und Tourismusbranche diskutierten über die Entwicklung in den chinesischen Skigebieten sowie Modelle und Maßnahmen zu Erschließung, Instandhaltung und Ausbau.

Einen Eindruck von der Infrastruktur in den Wintersportgebieten und einen Vorgeschmack auf Olympia erhielten die Teilnehmer der Ski Resort Tour. Mit dem Olympic Parc Shougang sowie dem Wanlong Ski Resort und Genting Ski Resort Secret Garden standen drei Trainings- und Austragungsstätten der Olympischen Winterspiele 2022 auf dem Reiseplan. „Es ist beeindruckend, mit welcher Professionalität sich China auf das sportliche Großereignis vorbereitet. Hier entstehen Sportstätten nach modernsten Standards. Die Olympischen Spiele werden erst der Anfang der Wintersportnation China sein“, resümiert Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München.

Wertvoller Wissenstransfer in allen Bereichen

Auch zu den anderen Bereichen der Messe war ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Das Sports Industry Forum widmete sich der Frage nach neuen Investitionsmöglichkeiten für das Sportbusiness in China, unter anderem im Hinblick auf Digitalisierung. Sportverletzungen und Angebote zur Rehabilitation standen im Fokus des Health & Fitness Forums. Im Rahmen des China Rock Summits wurde der China Climbing Report veröffentlicht. Welche textilen Trends im Bereich Materialien, Fasern, Schnitte und Accessoires die Branche in den kommenden Jahren erwartet, präsentierte Louisa Smith, International Consultant für Textiltrends, in der ISPO Textrends Area. Einen Überblick über die größten Produktinnovationen und neuesten Ideen aus der Gründerszene erhielten die Besucher in der ISPO Award-Ausstellung sowie dem ISPO Startup-Village.

Gründung eines Fachbeirats für die ISPO Beijing

Um die ISPO Beijing weiter entsprechend der Bedürfnisse des Marktes, der Aussteller und Fachbesucher zu entwickeln, wurde ein internationaler Fachbeirat eingerichtet. Vertreter der Aussteller, Branchenvertreter und Partner trafen sich erstmals am Vortag der diesjährigen Veranstaltung, um die strategische Ausrichtung der Messe zu diskutieren. Die übereinstimmende Meinung aller Beteiligten: Die ISPO Beijing in ihrer aktuellen Form bietet eine gute Basis mit viel Potenzial. Künftig sollen neue Segmente wie Sportsfashion und Travel in die Veranstaltung integriert und die Zielgruppe der Key Opinion Leaders (KOLs) weiter ausgebaut werden. Vor allem der Erfahrungsaustausch mit Europa steht im Mittelpunkt des Interesses.

Die nächste ISPO Beijing findet von 12. bis 15. Februar 2020 im China International Exhibition Center (CIEC) New Venue statt.

Weitere Informationen zur ISPO Beijing finden Sie unter https://www.ispo.com/en/beijing

Messe München GmbH