NCAMP-Qualifizierung für Teijin

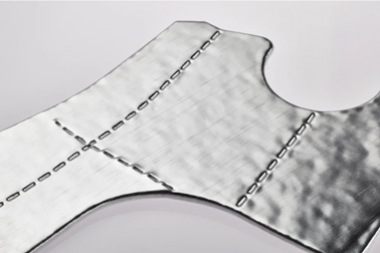

Teijin Carbon hat für ihre Tenax™ IMS65 E23 24K non-crimp fabrics (NCF) und unidirektionalen Gewebe (UD) in Verbindung mit dem Epoxidharzsystem Syensqo PRISM® EP2400 - die erste Material- und Prozesskombination dieser Art - die NCAMP-Qualifizierung (National Center for Advanced Materials Performance) erhalten.

Die Materialien von Teijin Carbon sind unter den Materialspezifikationen NMS 241 und der Prozessspezifikation NPS 82401 qualifiziert worden und werden von einem öffentlich zugänglichen NCAMP-Datenbericht über die Materialeigenschaften begleitet. Das NCAMP-Programm wird von der U.S. Federal Aviation Administration gefördert.

Die NCAMP-Datenbank unterstützt den Nachweis der Gleichwertigkeit verschiedener Infusionsverfahren und ebnet damit den Weg für eine breitere Anwendung der out-of-autoclave (OoA) Verbundwerkstoffherstellung in der Luft- und Raumfahrt.

Partnerschaft mit der Mississippi State University verbessert die Umsetzung

Um die praktische Umsetzung des qualifizierten Systems und die Bauteilentwicklung zu unterstützen, sind Teijin Carbon und Syensqo eine Partnerschaft mit dem Advanced Composites Institute (MSU-ACI) der Mississippi State University in Starkville eingegangen. Mit seinen fortschrittlichen VARTM-Fähigkeiten und skalierbaren Werkzeugstrategien spielt das MSU-ACI eine Schlüsselrolle bei der Validierung der Prozessrobustheit und Materialkonsistenz. Das Institut trägt dazu bei, den Herstellern die Gewissheit zu geben, dass sie mit zugänglichen, kosteneffizienten Produktionsmethoden eine Qualität auf Luft- und Raumfahrtniveau erreichen können.

Diese Zusammenarbeit spiegelt das Engagement von Teijin Carbon wider, die Einführung von Infusionstechnologien zu erleichtern. Lernkurven werden verkürzt und durch NCAMP-qualifizierte Daten wird ein schnellerer Weg vom Design zur Zertifizierung ermöglicht.

Materialvorteile für strukturelle Luft- und Raumfahrtanwendungen

Das neu qualifizierte Tenax™ non-crimp fabric basierend auf IMS65 E23 24K in Kombination mit dem Syensqo PRISM® EP2400-Epoxidharzsystem bietet folgende Vorteile:

- Out-of-Autoclave-Verarbeitung mit Autoklaven-ähnlicher Performance

- Erreichen hoher Faservolumengehalt mit einer Porosität von nahezu Null

- Herstellung langlebiger Preforms – ideal für große, komplexe Bauteile

- Globale Verfügbarkeit aller Komponenten über See-, Land- oder Luftweg

- Beschleunigte FAA-Zertifizierung mit öffentlich verfügbaren B-Basis-Zulassungen

Diese Qualifikation bietet OEMs und Zulieferern der Luft- und Raumfahrtindustrie eine skalierbare und robuste Alternative zur herkömmlichen Prepreg-Verarbeitung. Sie eignet sich für kleine bis extragroße Primär- oder Sekundärstrukturen sowie für integrierte Teile wie Steuerflächen, Zugangsklappen und Verkleidungen in kommerziellen und militärischen Plattformen. Diese Verarbeitungsmethode kann zu einer effizienten und ressourcenschonenden Fertigung beitragen, die mit den Nachhaltigkeitszielen der Luft- und Raumfahrtindustrie im Einklang steht.

Teijin Carbon und Syensqo werden ihre Zusammenarbeit im Rahmen der Partnerschaft mit der Mississippi State University fortsetzen, um fortschrittliche Verbundwerkstofflösungen anzubieten, die eine effizientere, widerstandsfähigere und nachhaltigere Zukunft der Luft- und Raumfahrt gestalten können.

Teijin Carbon Europe GmbH