Kleider-Check mit Smartphone, KI und Infrarot-Spektroskopie

Fraunhofer-Forschende haben ein ultrakompaktes Nah-Infrarot-Spektrometer entwickelt, das sich für die Analyse und Bestimmung von Textilien eignet. Durch die Kombination von Bildgebung, speziellen KI-Algorithmen (KI, Künstliche Intelligenz) und Spektroskopie lassen sich auch Mischgewebe zuverlässig erkennen. Die Technologie könnte das Recycling von Altkleidern optimieren und eine sortenreine Trennung von Altkleidern ermöglichen. Eine miniaturisierte Variante des Systems passt sogar in Smartphones. Dadurch könnten sich für Konsumenten zahlreiche neue Anwendungen im Alltag ergeben – vom Kleider-Check beim Shopping bis zur Prüfung auf Plagiate.

Infrarot-Spektrometer sind leistungsstarke Messinstrumente, wenn es darum geht, organische Materialien zerstörungsfrei zu analysieren. Jetzt hat das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS in Dresden ein Spektralanalyse-System entwickelt, das Textilgewebe analysiert und erkennt. Auch Mischgewebe erkennt das System zuverlässig. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen vom Materialcheck beim Kauf über das korrekte Reinigen der Kleidung bis hin zum nachhaltigen und sortenreinen Recycling. Das Spektrometer ist so klein, dass es sich in ein Smartphone integrieren lässt.

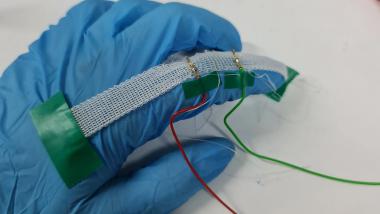

Um die nötige Zuverlässigkeit und Präzision bei der Bestimmung von Textilien zu erreichen, setzen die Fraunhofer-Forschenden auf die Nah-Infrarot-Spektroskopie (NIR). Das System arbeitet mit Wellenlängen zwischen 950 und 1900 Nanometer, also nah am sichtbaren Spektralbereich. Vorteile der Nah-Infrarot-Technik sind die einfache Handhabung und die vielfältigen Einsatzgebiete. »Wir kombinieren NIR-Spektroskopie mit Bildgebung und KI und erreichen so eine höhere Genauigkeit bei der Erkennung und Bewertung von Objekten«, erklärt Dr. Heinrich Grüger, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Sensorische Mikromodule am Fraunhofer IPMS.

So funktioniert die Textilanalyse

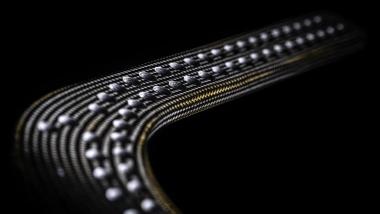

Im ersten Schritt wird ein Bild des Kleidungsstücks mit einem herkömmlichen Kameramodul aufgenommen. Die KI wählt aus den Bildinformationen des Textilgewebes einen prägnanten Punkt, der vom Spektralanalyse-Modul untersucht werden soll. Das vom Stoff reflektierte Licht wird vom Spektrometer-Modul erfasst. Dort dringt es durch einen Eintrittsspalt, wird mit einem Kollimations-Spiegel in parallele Lichtstrahlen gebracht und über einen Scanner-Spiegel auf ein Gitter gelenkt. Je nach Ein- und Austrittswinkel teilt das Gitter die Lichtstrahlen in verschiedene Wellenlängen auf. Das vom Gitter reflektierte Licht wird über den Scanner-Spiegel auf einen Detektor geleitet, der das Licht als elektrisches Signal erfasst. Dann digitalisiert ein A/D-Wandler (Analog-Digital) die Signale, die schließlich im Signalprozessor ausgewertet werden. Das so entstehende spektrometrische Profil des Textilgewebes verrät durch Abgleich mit einer Referenzdatenbank, um welche Fasern es sich handelt. »Das optische Auflösungsvermögen liegt bei 10 Nanometer. Durch die hohe Auflösung kann das NIR-Spektrometer mithilfe von KI auch Mischgewebe wie etwa Kleidungsstücke aus Polyester und Baumwolle bestimmen«, sagt Grüger. Mit einer Fläche von 10 mal 10 und einer Höhe von 6,5 Millimeter ist das System so kompakt, dass man es problemlos in ein handelsübliches Smartphone integrieren könnte.

Recycling von Altkleidern

Eine wichtige Anwendung für das KI-gesteuerte Spektrometer sieht Grüger vor allem im Recycling. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wurden 2021 bei den privaten Haushalten in Deutschland rund 176 200 Tonnen Textil- und Bekleidungsabfälle gesammelt. Durch die NIR-Spektroskopie könnte das Recycling optimiert und der Altkleiderberg reduziert werden. Altkleiderverwerter hätten dann die Möglichkeit, Kleidung besser und schneller zu sortieren. Textilien, die noch intakt sind, gehen beispielsweise in den Second-Hand-Handel. Beschädigte Textilien werden sortenrein recycelt und die darin enthaltenen Fasern wie Leinen, Seide, Baumwolle oder Lyocell wiederverwendet. Hoffnungslos verschmutzte Textilwaren würden thermisch verwertet oder beispielsweise zu Dämmmatten verarbeitet. Die Spektroskopie-Technik erledigt das Bestimmen und Sortieren der Textilien genauer und deutlich schneller als ein Mensch.

Wird die NIR-Spektroskopie in ein Smartphone integriert, könnten auch Konsumenten von der Technik des Fraunhofer-Instituts profitieren. Beim Kauf von Kleidern zeigt ein schneller Check mit dem Smartphone, ob der teure Seidenschal auch wirklich aus Seide ist und das exklusive Kleid des Modelabels nicht vielleicht doch ein Plagiat, das sich durch eine andere Gewebemischung verrät. Und sollte einmal das Etikett mit den Reinigungshinweisen nicht mehr lesbar sein, hilft das Smartphone via Textilscanner, das Gewebe zu identifizieren und damit den passenden Waschgang einzustellen.

Lebensmittel-Check und Dermatologie

Für die Forschenden aus dem Fraunhofer IPMS sind auch Anwendungen außerhalb des Textilbereichs denkbar. Mit Spektrometer ausgestattete Smartphones können beim Kauf von Lebensmitteln wie Gemüse und Obst Auskunft über die Qualität geben. Außerdem wäre es denkbar, die Technik für die Untersuchung der Haut einzusetzen. Ein schneller Scan mit dem Handy-Spektrometer könnte besonders trockene oder fettige Stellen identifizieren. Selbst Anwendungen in der medizinischen Diagnose etwa bei der Untersuchung von Stellen auf der Haut, bei denen der Verdacht auf ein Melanom besteht, ließen sich realisieren, hier allerdings mit fachärztlicher Unterstützung.

Bei der Entwicklung kommt dem Fraunhofer-Team jahrzehntelange Erfahrung mit dem Bau von NIR-Spektrometern in MEMS-Technik (Micro-Electro-Mechanical Systems) zugute. »Über die Jahre ist es uns gelungen, die großen Spektroskopie-Geräte aus dem Labor mit MEMS-Technologie so zu verkleinern, dass sie auch für den mobilen Einsatz geeignet sind«, sagt Grüger. Er hatte bereits im Jahr 2000 gemeinsam mit dem heutigen Institutsleiter Prof. Harald Schenk das Scanning-Grating-Spektrometer erfunden, das noch heute als Einstieg in die MEMS-Spektroskopie gilt.

Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme