Nachhaltige Faserverbundbauteile durch neues 3D-Druckverfahren

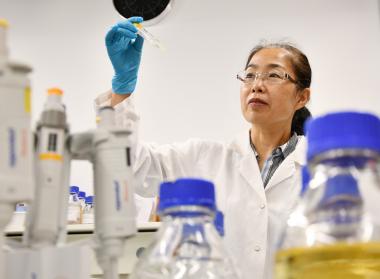

Die Natur arbeitet oft mit Faserverbundwerkstoffen. Das Bauprinzip der Natur benötigt wenig Material und Energie und sichert damit das Überleben von Tier- und Pflanzenarten. Beispiele sind Holz, Pflanzenhalme, Chitinpanzer, Knochen oder Gewebe wie Sehnen und Haut. Ein weiteres Bauprinzip der Natur sind Verbundgewebe wie Muschelschalen oder Spinnenseide. Diese Bionik-Prinzipien können genutzt werden, um biobasierte, nachhaltige Faserverbundwerkstoffe zu gestalten und herzustellen, die derzeit stark nachgefragt werden. Biobasierte Faserverbundwerkstoffe bestehen aus Naturfasern bzw. aus Holz hergestellten Cellulosefasern, welche in eine biobasierte Matrix eingebettet sind. Die biobasierten Produkte besitzen vergleichbare Eigenschaften wie die gängigen Glasfaserverbundwerkstoffe. Die DITF entwickeln zusammen mit dem Industriepaten Arburg GmbH + Co KG ein energie- und materialsparendes 3D-Druckverfahrens für diese leichten biobasierten Faserverbundwerkstoffe.

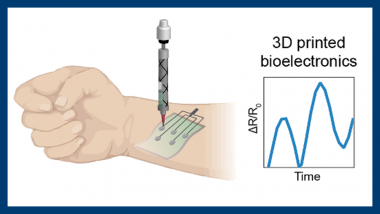

Bei den Faserbundwerkstoffen (FVW), die in der Natur vorkommen, sind verstärkende Fasern wie zum Beispiel Collagen- oder Cellulose Fibrillen in eine formgebende Matrix aus Lignin, Hemicellulose oder Collagen eingebettet. Die Faserstränge verlaufen dabei belastungsgerecht. Die Verbundgewebe werden hauptsächlich über lösungsbasierte physikochemische Prozesse hergestellt, die bei Umgebungstemperatur ablaufen. Ähnlich der Natur ermöglichen neue 3D-Druckverfahren mit Endlosfaserverstärkung ebenfalls eine belastungsgerechte Ablage des Fasserstrangs an den richtigen Ort (Topologie-Optimierung) und in die geeignete Richtung. Allerdings sind Naturfasern wie Cellulosefasern empfindlich gegenüber höheren Temperaturen. Sie können deshalb nicht

im klassischen Thermoplast 3D-Druckprozess verarbeitet werden.

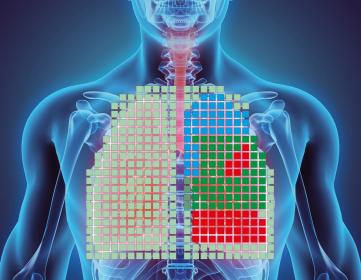

Ergebnis des Forschungsarbeit sind 3D-gedruckte Faserverbundbauteile, die aus Cellulose-Endlosfasern bestehen, die in eine cellulosebasierten Matrix eingebettet sind. Für die Herstellung wurde ein Prozess entwickelt, der einen 3D-Druck bei Umgebungstemperatur möglich macht. Damit können, wie in der Natur, Material und Bauteil gleichzeitig in einem Arbeitsgang bei Umgebungstemperatur hergestellt werden. Der Cellulosefaserstrang wird zunächst mit einem „Binder“ für die Verarbeitung im Drucker stabilisiert. Der speziell gestaltete Druckkopf wandelt den Binder in eine Matrix um, mit der die Cellulose-Endlosfasern umhüllt werden. Da die Cellulose-Fasern und -die Matrix eine ähnliche chemische Struktur haben, ist das Bauteil sehr stabil. Die mechanischen Eigenschaften wie zum Beispiel die Bruchfestigkeit sind ausgesprochen

gut.

Die vom Forschungsteam entwickelte lösungsbasierte und energieeffiziente Herstellungsmethode kann auch bei anderen Fertigungsverfahren für Verbundwerkstoffe zum Einsatz kommen. Sie ist vor allem für die Verarbeitung der stark nachgefragten temperaturempfindlichen Materialien wie Natur- oder Cellulosefasern geeignet. Das Forschungsprojekt „CellLoes-3D-Druck“ wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Biologisierung der Technik“ gefördert.

3D-Druck 3D-Druck-Materialien Faserverbundteilen DITF Faserverbundwerkstoffe Faserverbundstrukturen

Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf