Studie zum Einkaufsverhalten während der Corona-Krise in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Schweden

Rogator / exeo untersuchen zum zweiten Mal das Einkaufsverhalten während der Corona-Krise in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Schweden („OpinionTRAIN“) und stellten die Ergebnisse vor:

- Sinkende Besuchshäufigkeit beim Discounter und mehr Besuche bei Verbrauchermärkten

- Deutliche Verschiebung im Konsumverhalten: Mehr Ausgaben für Lebensmittel

- Eine Dynamisierung von Preisen stößt bei den Verbrauchern auf Ablehnung

- Online-Handel: Der Krisengewinner (vor allem bei jüngeren Verbrauchern)

Super- und Verbrauchermärkte haben durch die Corona-Krise in mehrfacher Hinsicht gewonnen. Erstens sind die Ausgaben der deutschen Haushalte für Lebensmittel stark gestiegen (stärkere Tätigkeit im Rahmen von Homeoffice, weniger Reisen, mehr Zeit zusammen mit der Familie und für das Kochen). Zweitens sank 2020 der Umsatz-Marktanteil der Discounter um ca. 1 Prozentpunkt auf 42,1 %, während die Vollsortimenter 1,5 Prozentpunkte (auf 34,8 % Marktanteil) hinzugewinnen konnten.

„Bei dem weiter zunehmenden Wettbewerb und den bestehenden Verteilungskämpfen wundert es nicht, wenn die Nachrichten zum Lebensmittelhandel im neuen Jahr verstärkt wieder den Tenor Preiskampf enthalten. Die Anhebung der Mehrwertsteuer zum Jahresbeginn hat den Preiswettbewerb beschleunigt“, betont Johannes Hercher, Vorstand der Rogator AG und Co-Autor der Studie OpinionTRAIN.

Die Ergebnisse im Überblick:

Sinkende Besuchshäufigkeit beim Discounter und mehr Besuche bei Verbrauchermärkten

Während der Einkauf in allen vier untersuchten Ländern in den letzten 2 Monaten am häufigsten Supermarkt erfolgte (Besuch in den letzten 2 Monaten: Deutschland 81 %, Österreich 86%, Schweiz 79% und Schweden 79 %), ist in Deutschland der Anteil der Befragten mit Lebensmitteleinkauf im Discounter mit 71 % im Ländervergleich am höchsten. Entgegen aller Erwartungen haben sich die führenden Discounter wie Aldi und Lidl relativ schlechter in Zeiten der Corona-Krise entwickelt als die Vollsortimenter. Im Vergleich zur ersten Messstelle (Apr./Mai2020) ist der Anteil der Verbraucher mit Einkauf im Discounter in Deutschland von 74 % auf aktuell 71 % gesunken, der Anteil von Käufern im Supermarkt blieb unverändert (81%) und die Käuferquote für Verbrauchermärkte (z.B. Real, Kaufland) stieg deutlich an (von 34 % auf 44 %). Während insbesondere ältere Verbraucher dem Discounter noch verstärkt die Treue halten, ist die Käuferquote in der Altersgruppe <30 Jahre mit 53 % besonders niedrig. Stattdessen hat der Online-Einkauf von Lebensmitteln bei jüngeren Konsumenteneine hohe Relevanz. Fast jeder dritte Befragte gibt hier an, in den vergangenen 2 Monaten Lebensmittel im Internet bestellt zu haben.

Deutliche Verschiebung im Konsumverhalten: Mehr Ausgaben für Lebensmittel

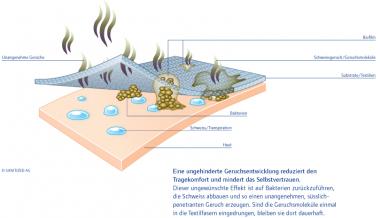

Die Krisensituation führt zu massiven Verhaltensänderungen im Einkaufsverhalten. In fast allen für den Lebensmitteleinkauf genutzten Geschäftstypen wurde die Besuchshäufigkeit reduziert, außer beim Onlinekauf und in Bioläden. Die Reaktionsmuster der Verbraucher verfestigen sich zunehmend. Wie bereits für Apr./Mai 2020 festgestellt, besuchen die Verbraucher weniger häufig den Lebensmittelhandel und kaufen dafür pro Besuch mehr ein. Das Verbraucherbedürfnis des Komplettkaufs decken die Discounter vielfach nicht ab. Dies ist in mehrfacher Hinsicht bitter. So geben in Deutschland etwa ein Viertel der Befragten an, dass sich während der Corona-Krise die Ausgaben für Lebensmittel erhöht haben (5 % gehen von einer Reduzierung aus), während sich dies bei Bekleidung (Textil, ohne Sport) genau anders darstellt (8% Steigerung und 21% Senkung der Ausgaben). In diesen Zahlen kommt eine massive Verlagerung des Verbrauchs zum Ausdruck. Dies ist ein Indikator dafür, dass durch Corona auch der statistische Warenkorb verändert ist. Für das Jahr 2020 wird die Teuerungsrate bei Lebensmitteln mit 2,4 % ausgewiesen. In diesem Fall ist der Großteil der Ausgabenveränderung durch einen Mengeneffekt zu erklären.

Eine Dynamisierung von Preisen stößt bei den Verbrauchern auf Ablehnung

Da eine Flexibilisierung der Preise im Handel als neue „Wunderwaffe zur Margenerhöhungen“ diskutiert wird, hat die Studie OpinionTRAIN die Sicht der Verbraucher in Hinblick auf das Dynamic Pricing („wenn die Nachfrage steigt, steigt der Preis, wenn die Nachfrage fällt, sinkt der Preis“) genauer untersucht. Ergebnis: Der Enthusiasmus der Verbraucher zum Dynamic Pricing im Handel ist eher begrenzt. Dies ist kein deutsches Phänomen. In allen vier Ländern ist die Ablehnung eines Dynamic Pricing größer als die Zustimmung. Für Handelsunternehmen stellt vor allem das Segment der „Totalablehner“ eine große Gefahr dar. Diese Gruppe umfasst etwa ein Drittel der Verbraucher und lehnt eine flexibilisierte Preisgestaltung bei allen 20 präsentierten Produktkategorien ab. Offensichtlich sehnen sich viele Konsumenten gerade in Zeiten erheblicher Veränderungen in punkto Preise im Handel nach Kontinuität. Zwar sehen Verbraucher, die bereits im Onlinehandel Erfahrungen mit einer dynamischen Preissetzung (Preise können sich im Stundentakt ändern) sammeln konnten, das Thema entspannter. Trotzdem beinhaltet die Implementierung von Dynamic Pricing ein erhebliches Risiko für eine Beschädigung der Kundenbeziehung und einen nachhaltigen Vertrauensverlust.

Online-Handel: Der Krisengewinner (vor allem bei jüngeren Verbrauchern)

Die in den letzten Jahren beobachtete Verstärkung des Onlinevertriebs erfährt durch Corona einen neuen Schub. Die Verlagerung des Einkaufs zugunsten des Onlinehandels wird in allen vier Ländern deutlich, am stärksten ist dies in Schweden der Fall. Hier geben 40% der Konsumenten an, dass sie während der Corona-Krise mehr online bestellt haben (8% weniger). Abgeschwächt zeigt sich das Ergebnis auch für Deutschland (29 % mehr, 9 % weniger online bestellt). Bei jüngeren Verbrauchern unter 30 Jahren ist der Nachfrage-Shift zugunsten von Onlinebestellungen besonders stark, während diese bei den 60+-Jährigen nur schwach ausgeprägt ist.

„Erkennbar wird zunehmend, dass von Corona auch mittelfristig Veränderungen auf das Nachfrageverhalten ausgehen. So scheinen sich auch die Verbraucherpräferenzen entlang der Alterssegmente stärker auseinanderzubewegen: Auf der einen Seite die jüngeren Verbraucher in Richtung Omnichannel-Einkauf, bei dem auch schwankende Preise kein großes Problem darstellen, und auf der anderen Seite die älteren Verbraucher mit Bevorzugung des Einkaufs im Geschäft und einem starken Wunsch nach stabilen und verlässlichen Preisen“, resümiert Prof. Dr. Andreas Krämer, CEO der exeo Strategic Consulting AG und Professor an der University of Applied Sciences in Iserlohn als Co-Autor der Studie OpinionTRAIN.

Rogator AG