Fraunhofer-Institute entwickeln neue Technologien für eine grüne Chemie

Produktionsketten defossilisieren sowie eine zirkuläre, treibhausgasneutrale Stoff- und Energiewandlung etablieren – die chemische Industrie hat sich in Sachen Nachhaltigkeit ehrgeizige Ziele gesetzt. Unterstützung bei diesem Prozess leisten ab sofort neun Institute der Fraunhofer-Gesellschaft: Im Leitprojekt ShaPID wollen sie ihre Forschungsaktivitäten für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele bündeln und gleichzeitig ihre Beziehungen zur Branche stärken.

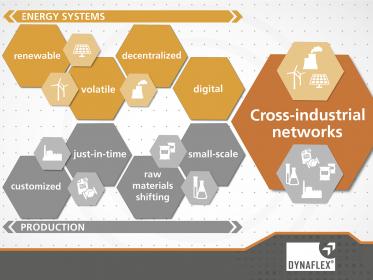

»Konkret wollen wir zeigen, dass eine nachhaltige, grüne Chemie durch praxisnahe technologische Innovationen möglich ist«, erläutert Prof. Ulf-Peter Apfel vom Fraunhofer UMSICHT, einem der beteiligten Institute. »Auf Grundlage der international anerkannten „12 Principles of Green Chemistry“ wollen wir gemeinsam neue Methoden und Technologien entwickeln.« Im Fokus der Forschende stehen dabei vier komplementäre Bereiche: (1) die Synthese-, Reaktions- und Katalysetechnik, (2) die kontinuierliche Prozess- und Verfahrenstechnik, (3) die Modellierung, Simulation und Prozessoptimierung sowie (4) die Digitalisierung und Automation.

Vom grünen Rohstoff zum grünen Produkt

Die Anwendung der neuen Technologien und Methoden soll im technischen Maßstab an drei Referenzprozessen demonstriert werden, die unterschiedliche Produktsparten der Chemie adressieren: Bei »Green Plastics« geht es um die Gestaltung neuer Polymere aus CO2 und biogenen Rohstoffquellen, während bei »Green Monomers« energieeffiziente Synthesen von Monomeren aus nicht-fossilen Rohstoffen beleuchtet werden. Last but not least wird bei »Efficient Building Blocks« der Einsatz hochreaktiver Moleküle für die atomeffiziente Synthese untersucht. »Alle drei Prozesse beschreiten den Weg vom grünen Rohstoff über eine grüne Prozessführung bis hin zu grünen Produkten«, so Ulf-Peter Apfel. »Die Entwicklung wird eng sowohl von Life Cycle Assessments und Systemanalysen als auch von REACh-Bewertungen und (Öko-)Toxizitätsvorhersagen begleitet.«

Die Forschenden des Fraunhofer UMSICHT konzentrieren sich im Rahmen von ShaPID auf die Etablierung von Demonstratoren im Bereich »Green Monomers«. »Dabei geht es vor allem um die alternative Synthese von 1,4-Butadien und Diolen – allesamt wichtige Verbindungen für die chemische Industrie – aus nachwachsenden Rohstoffen über neue thermische und elektrochemische Pfade«, erklärt Dr. Barbara Zeidler-Fandrich.

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT