SGL Carbon and Koller Kunststofftechnik manufacture composite windshield for BMW Group

- Carbon fibers combined with injection molding replace conventional steel construction

- SGL Carbon supplies innovative carbon fiber profiles

- Serial use in a future high-volume model of BMW Group

- Construction method offers great potential for use in other automotive projects

Already in August, SGL Carbon received a multi-year order from Koller Kunststofftechnik GmbH for the production of novel carbon fiber profiles for serial use in windshields for a future high-volume model of BMW Group.

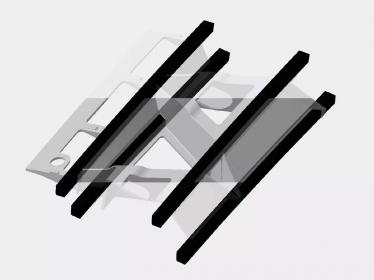

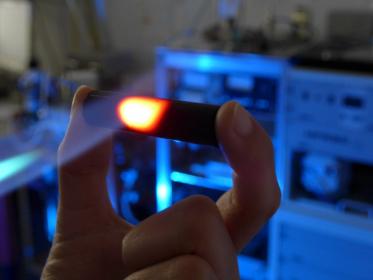

The profiles are particularly flexible fiber tows, pre-impregnated with thermoplastic resin in various dimensions. They will be compiled by SGL Carbon on the basis of its own 50k carbon fiber at its site in Innkreis, Austria, and subsequently processed by the injection molding experts at Koller to form a skeletal plastic component. The composite component will replace the previous steel-based windshield. Production of the carbon fiber profiles will start in the remainder of 2020 and will then be ramped up gradually over the next few years for the BMW Group model launch.

In the vehicle, the windshield is a connecting element between the roof frames and thus has an important stabilizing function. The carbon fiber profiles add the required stiffness and crash safety to the component. At the same time, they help to significantly reduce the weight of the roof and thus also support the driving dynamics. The injection molding process also enables particularly complex and material-efficient structures. In the BMW Group model, this innovative component concept will cut weight by 40 percent compared to conventional steel designs of the component while creating important space for cable ducts and sensors.

The production of the carbon fiber profiles themselves is also particularly geared to material and process efficiency in large-scale production. The profiles consist of several smaller fiber strands, the so-called rods, and are manufactured using the modern continuous pultrusion process. During product and process development it was one key objective to ensure that material loss during production is almost completely avoided.

"At SGL Carbon, we have been working on the development of thermoplastic carbon fiber profiles for use in injection molding for some time already. This development work is now beginning to pay off. Due to the many advantages and competitive costs, we see a great potential for the technology to be used in other automotive projects too," explains Sebastian Grasser, Head of the Automotive Segment in the Business Unit Composites - Fibers & Materials at SGL Carbon.

"Innovative lightweight construction with hybrid designs has developed into a strategically conclusive concept for Koller Group's OEM customers," confirms Max Koller, CEO of Koller Group. "SGL Carbon's high level of material expertise, combined with the process know-how of KOLLER Kunststofftechnik and KOLLER Formenbau, create the basis for a promising future in innovative lightweight construction technologies. With this order, the BMW Group has confirmed its confidence in the successful cooperation between SGL and Koller; we are particularly pleased about this", said Max Koller.

The Koller Group is a globally operating technology company with plants in Europe and China, as well as NAFTA. The Koller Group develops and manufactures lightweight construction, tools and serial components, primarily for the automotive industry.

SGL CARBON SE