Fraunhofer UMSICHT: Marktfähige Power-to-X-Technologien entwickeln

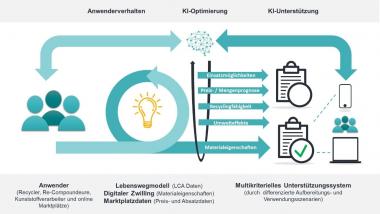

Im Rahmen eines neuen Projektes des Spitzenclusters Industrielle Innovationen (SPIN) entsteht eine offene Versuchsplattform für die Entwicklung von Power-to-X-Technologien. Untersucht werden dabei Möglichkeiten, CO2-haltige Abgasströme zunächst in ein Synthesegas aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff und dann in verschiedene Produkte für die Chemie-, Kraftstoff- und Kunststoffindustrie umzuwandeln. Die nordrhein-westfälische Landesregierung fördert dieses Vorhaben mit 5,3 Mio. Euro.

Die Federführung des Projektes »PtX-Plattform« liegt bei der Mitsubishi Power Europe GmbH. Gemeinsam mit SPIN sowie den Projektpartnern – dem Fraunhofer UMSICHT, dem Lehrstuhl für Umweltverfahrenstechnik und Anlagentechnik (LUAT) der Universität Duisburg-Essen sowie Evonik Industries – will das Unternehmen marktfähige Lösungen für die effiziente Nutzung überschüssigen Stroms entwickeln. Ein Schwerpunkt werden dabei Wasserstoff- sowie Carbon-Capture-Use-and-Storage-Technologien sein: CCU und CCS. Entsprechende containerbasierte Anlagen entstehen auf dem Gelände des LUAT. Sie umfassen u.a. CO2-Abtrennung und katalytische Co-Elektrolyse und stellen alle notwendigen Energie- und Stoffströme zur Verfügung.

Elektrolytische Herstellung von Synthesegas

Das Fraunhofer UMSICHT erarbeitet im Zuge des Projektes u.a. Grundlagen, um in einem Power-to-X-Reaktor die elektrolytische Herstellung von Synthesegas im Labormaßstab zu demonstrieren. »Dazu skalieren wir neuartige Gasdiffusionselektroden und setzen sie für die Aufgabe in angepassten Reaktoren ein«, erklärt Prof. Dr. Ulf-Peter Apfel, Leiter der Abteilung Elektrosynthese. »Weitere Komponenten der Elektrolysezellen werden so aufeinander abgestimmt, dass Verlustleistungen und Gasleckagen minimiert sowie die Zusammensetzung des Synthesegases möglichst kontrolliert variiert werden können.« Neben der Erstellung der erforderlichen Komponenten führt das Institut auch die Entwicklung, Errichtung und Inbetriebnahme eines skalierten Elektrolysesystems (inkl. der Teststandperipherie) durch und integriert alles in die Containerumgebung der Plattform.

Charakterisierung von Katalysatoren

Darüber hinaus testen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer UMSICHT Katalysator-Systeme, die neu von Evonik entwickelt worden sind und bei der Synthese von Alkoholen zum Einsatz kommen. »Wir schauen uns Umsatz, Menge und Konzentration sowohl der auftretenden Produkte als auch der Nebenprodukte an und haben dabei vor allem die Lebensdauer des Katalysators im Blick«, so Prof. Apfel. »Auf Basis unserer Testergebnisse nimmt Evonik dann weitere Optimierungen der Katalysatoren sowie deren Scale-up in Angriff.« Das beste System wird dann für den Pilotreaktor ausgewählt.

Die Bedeutung des Projektes hob Prof. Dr. Andreas Pinkwart bei der Übergabe des Förderbescheids hervor. »Die aktuellen Ereignisse zeigen einmal mehr, wie wichtig eine sichere und unabhängige Energieversorgung ist«, betonte der NRW-Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. »Eine zukunfts- und wettbewerbsfähige Industrie benötigt große Energiemengen und klimaneutral erzeugte Rohstoffe für ihre Produktionsprozesse. Power-to-X kann nicht nur dazu beitragen, dass wir unsere ehrgeizigen Klimaschutzziele erreichen, sondern auch zu einer unabhängigen Versorgung mit synthetischen Kraftstoffen und Chemikalien für unsere Industrie und unser Energiesystem der Zukunft.«

Fraunhofer UMSICHT Fraunhofer Institute Textil- und Chemieindustrie Kunststoffindustrie

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT