World Pultrusion Conference - Postponed

- The 16th World Pultrusion Conference will be postponed to 5-6 May 2022

The EPTA – European Pultrusion Technology Association in cooperation with the American Composites Manufacturers Association (ACMA) will postpone the 16th World Pultrusion Conference to 5-6 May 2022 due to the corona situation and the postponement of the JEC World, with which there is a close partnership.

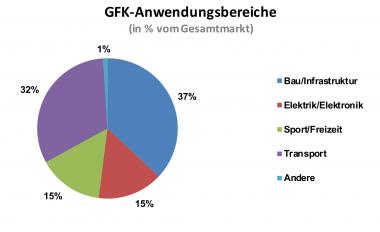

This conference takes place every two years and is the meeting point of the European and worldwide Pultrusion Industry. More than 25 international speakers from Belgium, Germany, France, Spain, The Netherlands, Turkey, UK and the USA will present practical presentations about innovative applications, technologies and processes. Equally current market trends and developments are on the agenda.

This World Pultrusion Conference takes now place on 5-6 May 2022 in Paris, France. The presentation language will be English. The program, further details and registration information is available at www.pultruders.com.

European Pultrusion Technology Association EPTA AVK - Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V.

AVK - Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V.