Erneuerbarer Kohlenstoff als Grundlage nachhaltiger Kohlenstoffkreisläufe

- Renewable Carbon Initiative (RCI) veröffentlichte ein Grundlagenpapier zur Defossilisierung der Chemie- und Werkstoffindustrie mit elf Empfehlungen an die Politik

Die Renewable Carbon Initiative, ein Interessenverband, dem mehr als 30 Unternehmen aus der Chemie- und Werkstoffindustrie angehören, wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, beide Branchen bei der Herausforderung zu unterstützen, die Klimaziele der Europäischen Union und die gesellschaftlichen Erwartungen in Sachen Nachhaltigkeit zu erfüllen. Dafür muss die Industrie mehr tun, als lediglich Energie aus erneuerbaren Quellen zu nutzen. Da eine Dekarbonisierung für die Chemie- und Werkstoffindustrie nicht möglich ist, weil Kohlenstoff ihren unverzichtbaren Grundstoff bildet, braucht es alternative Strategien. Deshalb hat die RCI ein umfassendes Strategiepapier zu der Frage veröffentlicht, wie erneuerbarer Kohlenstoff als Grundlage für nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe nutzbar gemacht werden kann.

Die RCI geht damit den Kern der Klimafrage an: 72 % des menschengemachten Klimawandels gehen unmittelbar auf fossilen Kohlenstoff zurück, der aus der Erde entnommen wird. Um dem Klimawandel möglichst schnell zu begegnen und das Menschheitsziel eines geringeren Treibhausgasausstoßes zu erreichen, müssen die Entnahme fossilen Kohlenstoffs so schnell wie möglich und im großen Maßstab verringert werden.

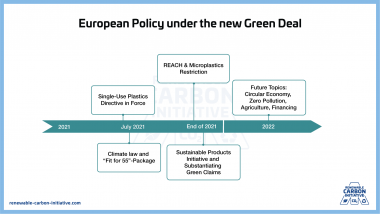

Im Energie- und Verkehrssektor bedeutet dies, erneuerbare Energien, Wasserstoff und Elektromobilität ehrgeizig und mit hohem Tempo auszubauen, um beide Sektoren zu „entkarbonisieren“. Die EU hat hier bereits ambitionierte Ziele dafür aufgestellt und wird dies auch weiterhin tun – ein Beispiel ist das jüngst auf den Weg gebrachte Maßnahmenpaket „Fit for 55“.

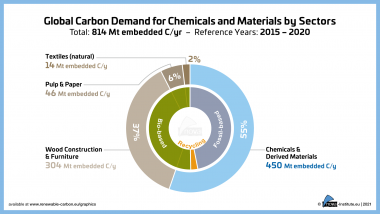

Bislang wurden jedoch andere Wirtschaftszweige, die fossilen Kohlenstoff nutzen, bei diesen Maßnahmen größtenteils außer Acht gelassen. Die Chemie- und Werkstoffindustrie hat einen hohen Kohlenstoffbedarf und kann auf Kohlenstoff grundsätzlich nicht verzichten, da die meisten Erzeugnisse auf Kohlenstoff basieren. Anders als der Energiesektor lassen sich diese Branchen also nicht dekarbonisieren, da sie auf Kohlenstoffmoleküle angewiesen sind.

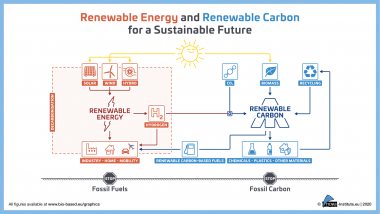

Das Pendant zur Dekarbonisierung der Energiewirtschaft durch erneuerbarer Energien in der Chemie- und den nachgelagerten Werkstoffindustrien kann daher nur mit erneuerbarem Kohlenstoff erreicht werden. Beide Strategien setzen darauf, keinen fossilen Kohlenstoff mehr aus der Erde zu entnehmen und lassen sich daher unter dem Begriff der „Defossilisierung“ zusammenfassen.

Um die Abhängigkeit der Chemieindustrie von fossilem Kohlenstoff zu beenden, muss die Frage beantwortet werden, welche alternativen Kohlenstoffquellen künftig genutzt werden könnten. Entwicklungen in den Biowissenschaften und der Chemie haben neue erneuerbare und zunehmend auch bezahlbare Kohlenstoffquellen aufgetan, die Alternativen für eine nachhaltigere Chemie- und Werkstoffwirtschaft eröffnen. Zu diesen alternativen Quellen gehören Biomasse, CO2-Nutzung und Recycling. Zusammengefasst werden sie unter dem Begriff „erneuerbarer Kohlenstoff“. Dieser bildet eine Leitplanke, an der sich der gesamte

Sektor orientieren kann, ohne jedoch zu sehr eingeengt zu werden. So kann die Industrie neue Wege gehen, um die Nutzung fossilen Kohlenstoffs aus der Erde zu beenden.

Die systematische Umstellung auf erneuerbaren Kohlenstoff erfordert dabei nicht nur beträchtliche Anstrengungen seitens der Industrie, sondern muss auch durch entsprechende politische Rahmenbedingungen, die technologische Entwicklung und umfangreiche Investitionen flankiert werden. Um den Ausstieg aus dem fossilen Kohlenstoff schnell und in großem Umfang zu bewerkstelligen, braucht es Unterstützung seitens der Politik. Dabei sollte der Schwerpunkt auf einem verantwortungsvollen Kohlenstoffmanagement liegen, das einerseits die Belastungsgrenzen unseres Planeten respektiert und andererseits der ganzen Gesellschaft zugute kommt. Dazu muss eine umfassende Strategie für das Kohlenstoffmanagement aufgestellt werden, die auch spezifische regionale und anwendungsbezogene Fragestellungen berücksichtigt, um auf dieser Grundlage dann die

nachhaltigste Kohlenstoffquelle aus den verfügbaren Alternativen auszuwählen. So kann die komplizierte Umstellung vom bislang genutzten fossilen Kohlenstoff hin zu erneuerbaren Energien und erneuerbarem Kohlenstoff in sämtlichen Industriezweigen gelingen.

Die RCI hat elf Empfehlungen an die Politik zu den Themen erneuerbarer Kohlenstoff, Kohlenstoffmanagement, Transformation der Chemieinfrastruktur und Umwandlung von Biokraftstoffanlagen in Chemikalienlieferanten formuliert. Das Positionspapier Renewable Carbon as a Guiding Principle for Sustainable Carbon Cycles (Erneuerbarer Kohlenstoff als Grundlage nachhaltiger Kohlenstoffkreisläufe) steht ab sofort kostenlos in einer Kurz- und

einer Langfassung zum Download bereit.

Link zum Download: https://renewable-carbon-initiative.com/media/library/

Renewable Carbon Initiative (RCI)