Innovative Sportbekleidung: Schwimmen und Rennen ohne Umziehen

Rechtzeitig für den Sommer: Das Schweizer Start-up Swijin bringt mit dem «SwimRunner» eine neue Sportbekleidungskategorie auf den Markt – ein Sport-BH mitsamt passenden Unterteilen, die sowohl als Schwimm- wie als Laufbekleidung funktionieren und im Handumdrehen trocknen. Entwickelt wurde das innovative Produkt zusammen mit Empa-Forschenden in einem Innosuisse-Projekt. Testen kann man den „SwimRunner“ dieses Wochenende am „Zurich City Triathlon“.

Nach dem Joggen noch schnell ins kühle Nass springen, ohne sich umziehen zu müssen? Swijin (sprich: Swie-Djin), ein neues Schweizer TechTex-Start-up, lanciert ihr erstes Produkt, den «SwimRunner»: einen Sport-BH mit Unterteilen, die sowohl als Schwimm- wie auch als Laufbekleidung fungieren und blitzschnell trocknen.

Diese Innovation ermöglicht Frauen erstmals einen fließenden Übergang zwischen Land- und Wassersportarten, ohne die Kleidung wechseln zu müssen. So können Frauen etwa beim Wandern oder Laufen unkompliziert ins Wasser gehen. Auch Stand-Up-Paddlerinnen genießen mit dem „SwimRunner" uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und gleichzeitig genügend Sitz, sowohl auf dem Board als auch im Wasser.

Wissenschaft im Dienste des Sports

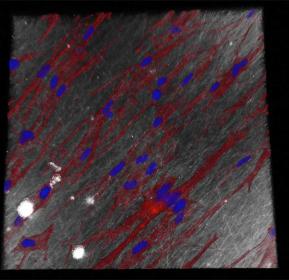

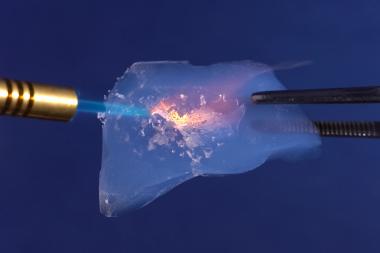

Was auf den ersten Blick wie eine relativ einfache Anforderung erscheint, hat sich in der Entwicklung als äußerst komplexes Produkt herausgestellt. Im Rahmen eines Innosuisse-Projekts kam es zur Zusammenarbeit von Swijin mit der Empa-Abteilung für Biomimetische Membranen und Textilien. Unter der Leitung des Empa-Ingenieurs Martin Camenzind definierten die Forschenden zunächst die Anforderungen an das Material und den Schnitt des Sport-BHs. „Bei der Entwicklung hatten wir eine dreifache Herausforderung: Einerseits musste es die Anforderungen an einen hochbelastbaren Sport-BH an Land erfüllen. Gleichzeitig sollte aber die Kompression eines Badeanzugs im Wasser aufrechterhalten werden – und dies bei einer sehr kurzen Trocknungszeit“, sagt Camenzind.

Da es noch keine vergleichbare Bekleidung auf dem Markt gibt, entwickelte das Team auch gleich neue Tests für die Beurteilung des Hochleistungstextils. „Wir haben auch ein Mannequin entworfen: Ein Modell des weiblichen Oberkörpers, mit dem man die mechanischen Eigenschaften von BHs messen kann», erklärt der Forscher. Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen floss in die Produktentwicklung auch viel Kompetenz von Sportphysiologen, Textilingenieurinnen, Branchenspezialisten, Designerinnen und natürlich Athletinnen ein.

Höchste Ansprüche

Viele dieser Sportlerinnen entstammen der „Swimrun“-Szene. Swimrun ist eine schnell wachsende Abenteuersportart, die in den Schärengärten Schwedens entstanden ist. Im Gegensatz zu Triathleten, die zuerst schwimmen, dann Rad fahren und schließlich laufen, wechseln Swimrunner während des Rennens immer wieder zwischen Trailrunning und Schwimmen im offenen Wasser hin und her. Die Intensität dieser Sportart bot Swijin die optimalen Bedingungen für die Produktentwicklung – und gab auch den Namen der ersten Kollektion, „SwimRunner“. „Das Feedback der Athletinnen war mitentscheidend für den Erfolg des Produkts. Sie schwimmen und laufen oft sechs bis sieben Stunden am Stück. Als sie mit unseren Prototypen zufrieden waren, wussten wir: Der SwimRunner ist ‚ready for market‘“, sagt Swijin-Gründerin Claudia Glass.

Die Produktidee kam Claudia Glass während eines Urlaubs auf Mallorca. Bei ihren morgendlichen Läufen sehnte sie sich danach, kurz ins Meer tauchen zu können. „Sport-BHs sind aber nicht zum Schwimmen konzipiert“, erklärt die Gründerin. „Im Wasser saugen sie sich voll und trocknen aufgrund ihres dicken Kompressionsmaterials scheinbar nie. Letzten Sommer trug ich den ‚SwimRunner‘-Prototyp den ganzen Tag. Morgens lief ich mit meinem Hund zum Zürichsee und sprang hinein. Als ich wieder zu Hause ankam, hätte ich mich einfach an meinen Schreibtisch setzen können und anfangen zu arbeiten – ich war komplett trocken und fühlte mich sehr komfortabel.“

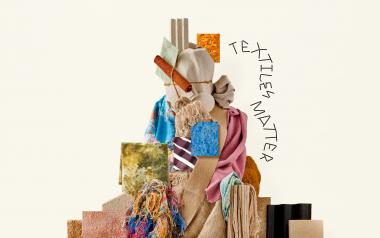

Design und Nachhaltigkeit

Das Jungunternehmen legt Wert darauf, Ingenieurwesen und Design zu vereinen. Swijins Kreativdirektorin Valeria Cereda sitzt im Zentrum der Weltmodestadt Mailand und lässt ihre Erfahrung mit Luxusmarken in die Ästhetik von Swijin einfließen. Als ehemalige Leistungsschwimmerin ist sie aber zugleich auf Funktionalität bedacht.

Die Hochleistungsprodukte von Swijin lassen sich nur mit synthetischen Materialien verwirklichen. Das junge Unternehmen ist entschlossen, die Umweltbelastung der Produkte auf ein Minimum zu reduzieren. Die enge Lieferkette hält den CO2-Fussabdruck gering. Die Materialien des „SwimRunner“ sind zu 100 % in der EU hergestellt und auf Qualität ausgelegt.

Herkömmliche Bekleidungsetiketten geben nur Auskunft über den Herstellungsort des Kleidungsstücks. Swijin arbeitet mit dem Anbieter Avery Dennison zusammen, um alle Produkte mit einem „Digital Identity Label“ auszustatten. Dieses bietet den Verbrauchern detaillierte Informationen über die gesamte Wertschöpfungskette, bis hin zu den Investitionen des Textilherstellers zur Verringerung des CO2-Fussabdrucks und zum Einsatz des wasserbasierten, lösemittelfreien Logos. Swijin verpackt alle Materialien in „Cradle to Cradle Gold“ zertifizierten Verpackungen, die von Voegeli AG im Emmental hergestellt werden.

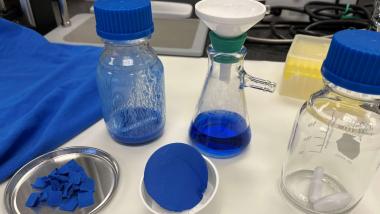

Außerdem geht Swijin proaktiv die Herausforderungen am Ende des Produktlebenszyklus an. Um einer echten Kreislauffähigkeit funktionaler Textilien näher zu kommen, nimmt Swijin als Leuchtturmpartner im „Yarn-to-Yarn®“-Pilotprojekt der Rheiazymes AG teil. Dabei handelt es sich um eine Biotech-Lösung, die Mikroorganismen und Enzyme einsetzt, um aus Alttextilien direkt und klimaneutral neue Ausgangsstoffe zu generieren. Wenn Kundinnen „End-of-Life“ Swijin-Produkte zurückgeben – wofür Swijin auch Anreize bietet – können die hochwertigen Monomere in Ursprungsqualität wieder in die Lieferkette zurückgeführt werden: echte „circularity“.

„Als aufstrebende Marke haben wir die Pflicht und den Luxus, Partner auszuwählen, deren Vision und Werte mit unseren eigenen übereinstimmen“, sagt Claudia Glass. „Ich hatte ein klares Verständnis davon, welche Art von Marke ich kaufen würde, aber ich konnte sie nirgends finden. Mit Swijin fühlen wir uns verpflichtet, unsere Werte auch tatsächlich zu verwirklichen.“

Claudia Glass, Anna Ettlin, EMPA