MESSEVORSCHAU: PROZESSTECHNOLOGIEN IM FOKUS DER COMPOSITES EUROPE 2018

- Premiere: Format „Process Live“

- Lightweight Technologies Forum zeigt hybriden Leichtbau

- Messe-Auftakt: International Composites Congress (ICC)

Im Wettbewerb der Leichtbau- und Designwerkstoffe gehören Verbundwerkstoffe zu den Gewinnern – die Automobilindustrie, Luftfahrt, Windenergie-Wirtschaft, der Bootsbau und der Bausektor kommen ohne glas- und kohlefaserverstärkte Kunststoffe (GFK & CFK) nicht mehr aus. Die größten Impulse kommen derzeit aus der Composites-Branche selbst: technologische Fortschritte innerhalb der Prozesskette. Das macht die COMPOSITES EUROPE vom 6. bis 8. November in Stuttgart deutlich.

Die Messebesucher treffen auf mehr als 350 Aussteller aus 30 Nationen, die in Stuttgart den Stand der Technik und das Potential von Faserverbundwerkstoffen zeigen – und das nicht nur im Ausstellungsbereich, sondern auch auf den zahlreichen Event-Areas, in Vortragsforen und Themenrundgängen.

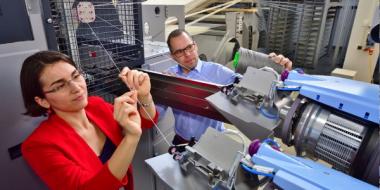

Mit dem neuen Format „Process live“ rückt die COMPOSITES EUROPE in diesem Jahr die aufeinander abgestimmten Verarbeitungs- und Fertigungsprozesse sichtbar in den Fokus der Messe. Auf gemeinsamen Ausstellungsflächen werden Maschinen- und Anlagenbauer ihre Technologien im Zusammenspiel live präsentieren – und den Besuchern so die Teilprozesse erlebbar in einem größeren Zusammenhang zeigen können.

Kooperationen innerhalb der Prozesskette forcieren Wachstum der Branche

So werden unter anderem der Schneidspezialist Gunnar (Schweiz), der Composites Automatisierungsexperte Airborne (Niederlande) und Greifsystemanbieter Schmalz (Deutschland) gemeinsam die gesamte Wertschöpfungskette vom Rollenmaterial bis zum fertigen Lagenaufbau eines Faserverbundbauteils prozesssicher in einer kombinierten Produktionszelle darstellen. Die ineinandergreifenden Hardwarekomponenten werden dabei softwareseitig komplett miteinander verbunden. „Die Zusammenarbeit unter den Verarbeitern wird immer enger. Diese Kooperationen innerhalb der Prozesskette forcieren das Wachstum der Composites-Industrie, das wollen wir mit dem neuen Format Process live deutlich machen“, so Olaf Freier, Event Director der COMPOSITES EUROPE.

Lightweight Technologies Forum: Plattform für multimaterialen Leichtbau

Neben der Optimierung der Prozesskette liegen die Forschungsschwerpunkte der Industrie auf dem Einsatz von GFK und CFK in Multimaterialsystemen. Wie Composites im Materialmix mit anderen Werkstoffen ihre Stärken in hybriden Strukturbauteilen ausspielen, demonstriert erneut das Lightweight Technologies Forum. Hier zeigen 16 Aussteller Materialien, Werkzeuge und Exponate – von Füllstoffen über Haftvermittler und Pressen zum Laminieren unterschiedlicher Materialien bis hin zu hybriden Halbzeugen.

In Vorträgen geben Experten einen Überblick über Neuheiten in der Fertigungs- und Fügetechnik, ebenso wie über Anwendungen und Leichtbau-Referenzen aus dem Automobilbau, der Luftfahrt und dem Bausektor. Unterstützt wird das Lightweight Technologies Forum vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Von Digitalisierung bis Recycling: Know-how im Rahmenprogramm

Ein Vortragsprogramm, Themen-Rundgänge und Sonderflächen runden das Angebot der COMPOSITES EUROPE ab. Die Themen Fertigungstechnik, Recycling, Digitalisierung und Thermoplaste stehen im Mittelpunkt des Programms im COMPOSITES Forum, in dem Aussteller ebenfalls Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Automobilbau, Luftfahrt, Bau, Maschinenbau, Windenergie und Schiffbau präsentieren.

In geführten Themen-Rundgängen geht es unterdessen direkt zu den Messeständen ausgesuchter Aussteller, die hier den Besuchern ihre Neuheiten zu den Themen Glasfaser, Thermoplaste, Automobilbau, Windenergie und dem Bausektor erklären.

Neue Ideen auf Sonderflächen und Gemeinschaftsständen

Entwicklungen bei der Prozesstechnik, Auslegung, Qualitätssicherung und Reparatur zeigt das Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV), das europaweit führende Forschungsinstitut für Kunststofftechnik mit Sitz in Aachen, auf der Sonderfläche „Industry meets Science“.

Wie sich der Markt für grüne Verbundwerkstoffe entwickelt, zeigen die Aussteller des „Bio-Based Composites Pavilion", der erneut in Kooperation mit dem nova Institut entsteht. Im Mittelpunkt stehen die Einsatzmöglichkeiten von Holz-Polymer-Verbundwerkstoffen (WPC), Naturfaser-Verbundwerkstoffen (NFC), bio-basierten Thermoplasten und Duroplasten für Verbundwerkstoffe sowie bio-basierten Kunststoffen.

Auch zahlreiche junge Unternehmen begeistern die Messebesucher mit frischen Ideen: Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) präsentieren sich die Newcomer der Branche auf einem Gemeinschaftsstand. Das Spektrum reicht von Carbonfaser-Halbzeugen über Metallschäume bis Fertigungsanlagen für Multi-Material 3D Faserlaminate.

Und auch die Automobil-Experten von morgen haben auf der Messe ihr eigenes Forum: Unter dem Titel „Formula Student“ zeigen Studenten und Auszubildende den Messebesuchern ihre selbstkonstruierten Rennwagen.

Auftakt: 4. International Composites Congress (ICC)

Zum vierten Mal bildet der International Composites Congress (ICC) den Auftakt zur COMPOSITES EUROPE. Bereits ab dem Messe-Vortag (5. bis 6. November) referieren und diskutieren internationale Experten unter dem Leitthema „Wie werden Composites zur Schlüsselindustrie?“ in Vortragsreihen zu den Themen Anwendungen, Materialien, Prozesstechnologien und den Marktaussichten.

Reed Exhibitions Deutschland GmbH