Der neue Schmetterlingseffekt: Wendepunkt für das Recyceln von Kleidung?

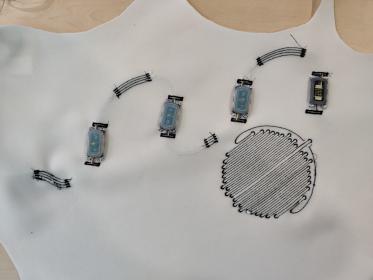

Photonische Fasern nach dem Vorbild von Schmetterlingsflügeln ermöglichen unsichtbare, unauslöschliche Sortieretiketten.

Weniger als 15 % der 92 Millionen Tonnen Kleidung und anderer Textilien, die jährlich weggeworfen werden, werden recycelt - zum Teil, weil sie so schwer zu sortieren sind. Eingewebte Etiketten aus preiswerten photonischen Fasern, die von einem Team unter der Leitung der University of Michigan entwickelt wurden, könnten dies ändern.

„Es ist wie ein Strichcode, der direkt in den Stoff eines Kleidungsstücks eingewebt ist“, sagt Max Shtein, Professor an der University of Michigan für Materialwissenschaft und Technik und korrespondierender Autor der Studie in Advanced Materials Technologies. „Wir können die photonischen Eigenschaften der Fasern so anpassen, dass sie für das bloße Auge sichtbar sind, nur unter Nahinfrarotlicht lesbar sind oder eine beliebige Kombination.“

Herkömmliche Etiketten überleben oft nicht bis zum Ende der Lebensdauer eines Kleidungsstücks - sie können abgeschnitten oder gewaschen werden, bis sie unleserlich sind, und die Informationen ohne Etiketten können sich abnutzen. Das Recycling könnte effektiver sein, wenn ein Etikett in den Stoff eingewebt würde, unsichtbar, bis es gelesen werden muss. Genau das könnte die neue Faser leisten.

Recycler verwenden bereits Nahinfrarot-Sortiersysteme, die verschiedene Materialien anhand ihrer natürlich vorkommenden optischen Signaturen identifizieren - PET-Kunststoff in einer Wasserflasche beispielsweise sieht unter Nahinfrarotlicht anders aus als der HDPE-Kunststoff in einer Milchverpackung. Auch verschiedene Stoffe haben unterschiedliche optische Signaturen, aber Brian Iezzi, Postdoktorand in Shteins Labor und Hauptautor der Studie, erklärt, dass diese Signaturen für Recycler nur von begrenztem Nutzen sind, da Mischgewebe weit verbreitet sind.

„Für ein wirklich kreislauforientiertes Recyclingsystem ist es wichtig, die genaue Zusammensetzung eines Stoffes zu kennen - ein Baumwoll-Recycler möchte nicht für ein Kleidungsstück zahlen, das zu 70 % aus Polyester besteht“, so Iezzi. „Natürliche optische Signaturen können dieses Maß an Präzision nicht bieten, aber unsere photonischen Fasern können es.“

Das Team hat die Technologie entwickelt, indem es das photonische Fachwissen von Iezzi und Shtein, das normalerweise bei Produkten wie Displays, Solarzellen und optischen Filtern zum Einsatz kommt, mit der fortschrittlichen Textilexpertise des Lincoln Labs des MIT kombiniert hat. Das Labor arbeitete daran, die photonischen Eigenschaften in ein Verfahren einzubringen, das mit einer großtechnischen Produktion kompatibel ist.

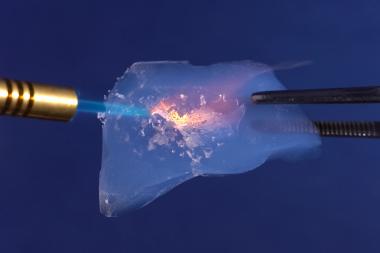

Sie lösten diese Aufgabe, indem sie mit einer Preform begannen - einem Kunststoffrohstoff, der aus Dutzenden von sich abwechselnden Schichten besteht. In diesem Fall verwendeten sie Acryl und Polycarbonat. Während jede einzelne Schicht durchsichtig ist, wird das Licht durch die Kombination zweier Materialien gebeugt und gebrochen, so dass optische Effekte entstehen, die wie Farben aussehen können. Es ist das gleiche grundlegende Phänomen, das Schmetterlingsflügeln ihren Schimmer verleiht.

Die Preform wird erhitzt und dann mechanisch - ähnlich wie Toffee - zu einem haardünnen Faserstrang gezogen. Das Herstellungsverfahren unterscheidet sich zwar von der Extrusionstechnik, mit der herkömmliche synthetische Fasern wie Polyester hergestellt werden, doch können damit dieselben kilometerlangen Faserstränge produziert werden. Diese Stränge können dann mit denselben Geräten verarbeitet werden, die bereits von Textilherstellern verwendet werden.

Durch Anpassung der Materialmischung und der Geschwindigkeit, mit der die Vorform gezogen wird, haben die Forscher die Faser so eingestellt, dass sie die gewünschten optischen Eigenschaften aufweist und recycelbar ist. Obwohl die photonische Faser teurer ist als herkömmliche Textilien, schätzen die Forscher, dass sie nur zu einem geringen Anstieg der Kosten für die Endprodukte führen wird.

„Die photonischen Fasern müssen nur einen kleinen Prozentsatz ausmachen - gerade einmal 1 % des fertigen Kleidungsstücks“, so Iezzi. „Das könnte die Kosten des Endprodukts um etwa 25 Cent erhöhen - ähnlich wie die Kosten für die uns allen bekannten Pflegeetiketten.“

Shtein ist überzeugt, dass die photonische Kennzeichnung nicht nur das Recycling erleichtern, sondern auch dazu verwendet werden könnte, Verbrauchern mitzuteilen, wo und wie die Waren hergestellt wurden, und sogar die Echtheit von Markenprodukten zu überprüfen. Dies könnte eine Option sein, Kunden einen wichtigen Mehrwert zu bieten.

„Wenn elektronische Geräte wie Mobiltelefone immer ausgereifter werden, könnten sie möglicherweise in der Lage sein, diese Art von photonischer Kennzeichnung zu lesen“, so Shtein. „Ich könnte mir also eine Zukunft vorstellen, in der eingewebte Etiketten sowohl für Verbraucher als auch für Recycler ein nützliches Merkmal sind.“

Das Team hat Patentschutz beantragt und prüft derzeit Möglichkeiten, die Technologie zu vermarkten.

Die Forschung wurde von der National Science Foundation und dem Under Secretary of Defense for Research and Engineering unterstützt.

Gabe Cherry, College of Engineering, University of Michigan / Textination