Offprice - Boom der Schnäppchen-Jagd

- Offprice wird zur Wachstumsmaschine für Modeindustrie

- Offprice-Segment wächst fünf Mal schneller als reguläres Angebot

- Wachstum des Onlineverkaufs im Offprice-Segment verdreifacht – Marktanteil 40%

- Zukünftiges Wachstum fast ausschließlich online

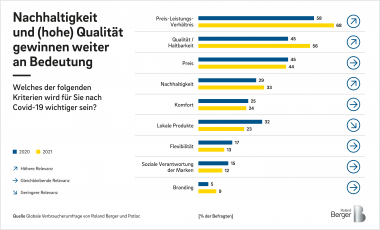

Modekonsumenten in Deutschland schätzen die Schnäppchen-Jagd. Das Offprice-Segment, in dem hochwertige Modemarken in Online- und Offline-Outlets zum günstigeren Preis angeboten werden, wuchs bereits vor 2020 schneller als die gesamte Modeindustrie und ist während der Pandemie weniger geschrumpft. Zwischen 2025 und 2030 wird das Segment voraussichtlich fünf Mal schneller wachsen als die gesamte Modebranche. Ein Grund dafür ist die starke Online-Präsenz dieses Produktangebots, das vom Boom des Online-Shoppings während der Pandemie profitierte.

„Online macht im Offprice-Segment 40% des Marktes aus und wächst rasant mit durchschnittlich 13% pro Jahr. Nahezu das gesamte Wachstum von Offprice wird in den nächsten drei Jahren online erfolgen“, sagt Katharina Schumacher, Digital-Expertin und Autorin der Studie mit dem Titel „Mastering off-price fashion in an omnichannel world“. „Damit eröffnen sich für Modeunternehmen Chancen, neue Konsumentinnen und Konsumenten mit ihrer Marke zu erreichen, die im Regelfall einen Einkauf zum vollen Preis nicht erwägen würden.“

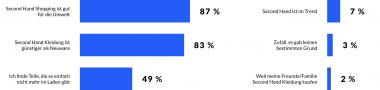

Für die Studie wurden globale Daten des Offprice-Marktes analysiert und 11.000 Konsument:innen in zehn Ländern befragt. Deutsche Käufer:innen besonders an Schnäppchen interessiert. Im vergangenen Jahr haben viele Konsument:innen in Deutschland vermehrt online eingekauft. Im Offprice-Segment hat sich das Wachstum des Onlinemarktes verdreifacht: von 9% durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate (CAGR) 2020 auf 27% im Jahr 2021.

Bis 2025 könnte das Wachstum in Deutschland sowie in Österreich bei 16% jährlich liegen. Der Durchschnitt in der EU liegt bei 13%. Zudem bietet Offprice den Modemarken die Möglichkeit, ihre überschüssige Ware auf eine nachhaltige Art zu verkaufen.

Typische Online-Offprice-Konsument:innen, sog. Enthusiast:innen, sind besonders an Luxus-, erschwinglichen Luxus- und Premium-Produkten interessiert und kaufen auf spezialisierten Plattformen wie beispielsweise dress-for-less, BestSecret, brands4friends oder Scarce. Sie legen Wert auf Style und starten gewöhnlich, ohne eine bestimmte Marke im Sinn zu haben. Dabei haben sie Vergnügen am Preisvergleich und geben 2,3 Mal mehr aus als andere Modekonsument:innen. In Deutschland stehen 30% der Offprice-Käufer:innen, die mehr als 1.000 Euro jedes Jahr ausgeben, für 70% der Gesamtausgaben für Mode. „Diese Käufer:innen sind allerdings auch grundsätzlich bereit, den vollen Preis für Premium- und Luxusmarken zu bezahlen“, sagt Achim Berg, Experte für die Modeindustrie bei McKinsey. „Modeanbieter sollten daher genau abwägen, welche Waren sie offprice anbieten“

Offline-Käufe mit steigenden Ansprüchen

Offprice-Käufer:innen, die stationär einkaufen, sind häufig jünger und kaufstärker als andere Modekonsument:innen. Sie kaufen gern in Outlet-Centern, während sie oftmals den Gang in einen regulären Luxusladen auf einer Einkaufsmeile scheuen. „Outlets bieten Luxusmode-Unternehmen daher die Chance, nicht nur ihre Profitabilität zu erhöhen, sondern damit auch neue Käufer:innen-Gruppen zu erreichen, ohne ihr Fullprice-Sortiment zu kannibalisieren und ihre Marke zu beschädigen“, sagt Felix Rölkens, McKinsey-Experte für die Modeindustrie und Co-Autor der Studie. „Allerdings erwarten die Käufer:innen immer mehr von Outlets: vergleichbare Ladenausstattungen wie im regulären stationären Handel, mehrsprachige Verkäufer:innen, Restaurants und ein gutes Kauferlebnis.“

McKinsey & Company