Stratasys stellt 3D-Drucker für kreative Mode und Design vor

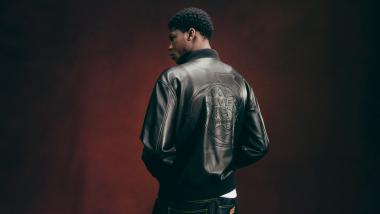

Stratasys Ltd., ein Anbieter von Polymer-3D-Drucklösungen, stellte am 02. Mai 2022 einen 3D-Drucker vor, der speziell entwickelt wurde, um direkt auf Textilien zu drucken. Der 3D-Drucker J850™ TechStyle™ von Stratasys ist der neueste PolyJet™-Drucker des Unternehmens und soll den besonderen Anforderungen von Design- und Modeherstellern gerecht werden. Hierzu zählen etwa 3D-Druck für Textilwaren, Kleidung, Taschen, Accessoires und Schuhe aus dem hochwertigen Premiumbereich.

Laut der Modespezialistin und Trendforscherin Lidewij Edelkoort besteht schon seit langem Interesse an einem 3D-Drucker für Stoffe und Kleidungsstücke mit unzähligen kreativen Anwendungsmöglichkeiten für Modedesigner. Sie geht davon aus, dass die Branche begeistert sein wird und sagt: „Millionen von Gebeten des dekorativen Kunst- und Kreativhandwerks wurden erhört: Dieses hybride Gerät von Stratasys bietet einer großen Anhängerschaft schönere Ausgestaltungsmöglichkeiten.“

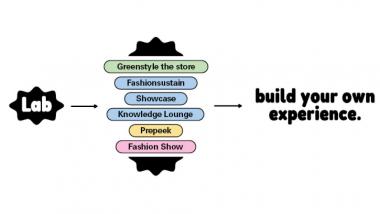

Um die Reichweite des 3D-Druckers J850 TechStyle weiter auszubauen, hat sich Stratasys mit einer Reihe von Partnern zusammengetan, darunter Dyloan und D-house in Mailand. D-house ist ein führendes innovatives Exzellenzzentrum für neue Modetechnologien und zeigt, wie vielseitig 3D-Druckanwendungen vom Konzeptdesign bis zur Produktion mit der 3D-Modetechnologie von Stratasys sind.

Der 3D-Drucker J850 TechStyle wurde so entwickelt, dass man damit direkt auf einer Vielzahl von Stoffen und Kleidungsstücken drucken kann, darunter Jeansstoff, Baumwolle, Polyester, Leinen und Leder. Die Mengen reichen dabei von Einzelstücken bis zu Zehntausenden Stücken.

Für den 3D-Drucker J850 TechStyle gibt es eine Vielzahl von Materialien, darunter Agilus30™ CMY-Farbmaterialien für flexiblen Vollfarbdruck und Vero™ ContactFlex, eine transparente Beschichtung, die verwendet werden kann, damit sich der Stoff weich und seidig anfühlt. Mit dem Material VeroVivid™ von Stratasys können Modehäuser und Designer Textilien mit über 600.000 einmaligen Farben mit zahlreichen Shore-Härtegraden bedrucken und verschiedene Texturen und Oberflächenausführungen simulieren.

Der 3D-Drucker J850 TechStyle und die SSYS 2Y22-Kollektion werden vom 6. bis 12. Juni 2022 auf der Milan Design Week zu sehen sein.

Stratasys / Incus Media