Medizintechnik-Standort Deutschland unter Druck

BVMed fordert „MedTech-Strategie 2030“

Der Medizintechnik-Standort Deutschland steht unter erheblichem Druck. Die MedTech-Branche verzeichnet nach den Ergebnissen der Herbstumfrage des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) zwar ein Umsatzplus von 4,8 Prozent gegenüber dem Krisenjahr 2022, dem stehen jedoch stark gestiegene Personal-, Logistik-, Rohstoff- und Energiekosten sowie die hohen Kosten für die Umsetzung der EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR) gegenüber. Darunter leiden vor allem kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die 93 Prozent der Branche ausmachen und Innovationstreiber sind. Aktuell gehen die Investitionen am Standort Deutschland zurück, Forschungsinvestitionen werden zunehmend ins Ausland verlagert. Das Innovationsklima ist nach dem BVMed-Index auf einem Tiefstand. „Das müssen wir mit standortfreundlicheren Rahmenbedingungen verändern. Dafür brauchen wir ganzheitliche Ansätze – eine MedTech-Strategie 2030 zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in Deutschland mit Handlungskonzepten für den Forschungs- und Produktionsstandort“, sagte BVMed-Vorstandsvorsitzender Dr. Meinrad Lugan auf der BVMed-Jahrespressekonferenz am 17. Oktober 2023 in Berlin.

Die Medizintechnik-Branche beschäftigt in Deutschland über 250.000 Menschen und investiert rund 9 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Der Gesamtumsatz der Branche liegt bei über 38 Milliarden Euro, die Exportquote bei 67 Prozent. Dabei sind 93 Prozent der MedTech-Unternehmen KMU.

„Deutschland ist bei Medizintechnologien Weltspitze. Noch. Denn: der Medizintechnik-Standort Europa ist stark gefährdet“, so Lugan. Das liege vor allem an hausgemachten Problemen wie der handwerklich schlecht gemachten MDR, die Innovationen ausbremst, einer überbordenden Bürokratisierung und Regulierungswut, einer schleppenden und mangelnden Datennutzung sowie einer unzureichenden Wahrnehmung und Unterstützung des Mittelstandes als das Herzstück der deutschen Wirtschaft.

Zu einer MedTech-Strategie aus einem Guss gehört – so der BVMed-Vorsitzende:

- Eine wettbewerbsfähige Regulatorik. Der BVMed hat dazu ein ausführliches Whitepaper zur MDR-Weiterentwicklung vorgelegt. Zu den Forderungen der Branche gehört allen voran die Abschaffung der Re-Zertifizierung alle fünf Jahre.

- Eine Entbürokratisierungs-Offensive, die konsequent Überregulierungen abbaut und in Berlin und Brüssel für standortfreundliche Regulierungen kämpft. Um unseren Mittelstand als Innovationstreiber zu stützen, nicht zu ersticken.

- Ein besserer Datenzugang und ein Antragsrecht beim Forschungsdatenzentrum für Medizinprodukte-Unternehmen.

- Die Stärkung der Resilienz des deutschen Gesundheitssystems und der Lieferketten. Dazu gehört eine bessere Einbeziehung der MedTech-Branche in die Erarbeitung von Lösungen, denn Resilienz erfordert eine enge Kooperation von Politik und Industrie.

Investitionen am Standort DE gehen zurück

Nach den Ergebnissen der BVMed-Herbstumfrage 2023, die BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll auf der Jahrespressekonferenz des deutschen MedTech-Verbandes vorstellte, zeigt sich die Medizintechnik-Branche nach den Krisenjahren 2020 bis 2022 leicht erholt. „66 Prozent der befragten MedTech-Unternehmen rechnen in diesem Jahr mit einem besseren Umsatzergebnis in Deutschland als im Vorjahr. Das ist ein leicht besseres Ergebnis als in den beiden Vorjahren – reicht aber noch nicht an die Werte vor der Coronapandemie heran. Von einem Umsatzrückgang gehen 19 Prozent der befragten Unternehmen aus. Bei 12 Prozent sind die Umsatzrückgänge sogar im zweistelligen Bereich. Das zeigt, dass sich einzelne Produktbereiche der MedTech-Branche sehr unterschiedlich entwickeln“, erläuterte Möll.

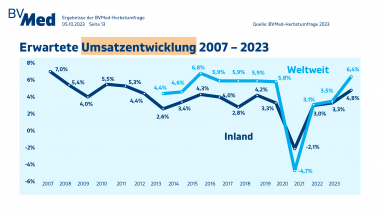

Aus den gewichteten Umsatzangaben der BVMed-Unternehmen ergibt sich im deutschen Markt ein durchschnittlicher Umsatzanstieg von 4,8 Prozent gegenüber dem vorhergehenden Krisenjahr. Die erwartete weltweite Umsatzentwicklung schneidet mit einem Plus von 6,4 Prozent deutlich besser als die Inlandsentwicklung ab.

Aufgrund der weiter dramatischen Kostensteigerungen stehen die Gewinne der Unternehmen aber unter großem Druck. Nur 20 Prozent der MedTech-Unternehmen erwarten in diesem Jahr Gewinnsteigerungen gegenüber dem Krisenjahr 2022. Mit 49 Prozent gehen sogar knapp die Hälfte der Unternehmen von einer weiteren Verschlechterung der Gewinnsituation aus. Der wichtigste Grund für die angespannte Geschäftssituation sind wie im Vorjahr die gestiegenen Logistik-, Rohstoff- und Energiepreise. Hinzu kommen stark steigende Personalkosten aufgrund der Inflationsentwicklung sowie der zunehmende bürokratische Aufwand für das regulatorische System.

Der zunehmende Druck auf die Branche wirkt sich verstärkt auch auf die Investitionen am Standort Deutschland aus. Mehr als ein Viertel der Unternehmen verringern ihre Investitionen. Ähnlich sieht die Situation bei der Forschung aus. 20 Prozent der Unternehmen verringern ihre Forschungsausgaben gegenüber dem Vorjahr.

Auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewerten die Unternehmen das Innovationsklima für Medizintechnik in Deutschland im Durchschnitt nur noch mit 3,5. Das ist seit Erhebung des Indexes 2012 der absolute Tiefstwert und zeigt die Dramatik der Herausforderungen für die KMU-geprägte MedTech-Branche in Deutschland auf.

Weiterentwicklung der MDR im Fokus

Die Zeiten, in denen das europäische Regulierungssystem für Medizinprodukte dem US-amerikanischen FDA-System überlegen war, sind lange vorbei. Das zeigt auch die BVMed-Herbstumfrage 2023 überdeutlich. 53 Prozent der Unternehmen präferieren das FDA-System, nur 12 Prozent das MDR-System der EU. 35 Prozent haben keine Präferenz.

„Die MDR muss dringend weiterentwickelt und verbessert werden. Über drei Viertel der Unternehmen wünschen sich dabei vor allem weniger Bürokratie. 64 Prozent erwarten vorhersehbare und klare Fristen, 56 Prozent berechenbare Kosten“, so Möll zu den Ergebnissen der BVMed-Herbstumfrage. Ebenfalls weit oben auf der Forderungsliste: ein Fast-Track-Verfahren für Innovationen, mehr Verfahrens-Transparenz bei den Benannten Stellen sowie eine gegenseitige Anerkennung von ausländischen Zulassungen.

Trotz Krise: Weiter glänzende Berufsaussichten

Trotz der Krisenauswirkungen und dramatisch steigenden Kosten schafft die Medizintechnik-Branche in Deutschland weiter zusätzliche Arbeitsplätze. 31 Prozent der Unternehmen, die sich an der BVMed-Herbstumfrage 2023 beteiligten, erhöhen die Zahl der Mitarbeiter:innen gegenüber dem Vorjahr, 58 Prozent halten die Zahl der Stellen stabil. Die Berufsaussichten für Fachkräfte in der MedTech-Branche sind dabei weiter ausgezeichnet. 87 Prozent der Unternehmen halten die Berufsaussichten für unverändert gut bzw. besser.

Gesucht werden vor allem Ingenieur:innen, Informatiker:innen und Data Scientists und Medizintechniker:innen, aber auch lernende technische und kaufmännische Berufe. Der hohe Wert für Data Scientists zeigt, dass datengetriebene Versorgungslösungen in der MedTech-Branche an Bedeutung gewinnen.