U.S. Cotton Trust Protocol von Siegelklarheit anerkannt

Das U.S. Cotton Trust Protocol ist von Siegelklarheit, einer Initiative der deutschen Bundesregierung, als Standard für nachhaltige Baumwolle anerkannt worden. Siegelklarheit hilft den Verbrauchern, Umwelt- und Sozialsiegel besser zu verstehen und möchte zu nachhaltigeren Kaufentscheidungen beitragen. Das U.S. Cotton Trust Protocol hat den Prüfprozess von Siegelklarheit erfolgreich durchlaufen. Damit können die Mitglieder des Bündnis für nachhaltige Textilien das Trust Protocol als weiteren Standard nutzen, um ihren Anteil an nachhaltiger Baumwolle zu berechnen.

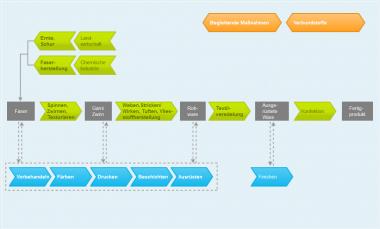

Das Bündnis für nachhaltige Textilien wurde im Oktober 2014 mit dem Ziel gegründet, die sozialen und ökologischen Standards in den globalen Textil-Lieferketten zu verbessern. Das Textilbündnis orientiert sich bei seiner Arbeit an den OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht sowie an internationalen Abkommen und Richtlinien, die die Grundsätze der sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit sowie den Rahmen für CSR Aktivitäten definieren.

Das Bündnis für nachhaltige Textilien hat einen Implementierungsrahmen und ein Reporting-Format für unternehmerische Sorgfaltspflicht entwickelt. Im Rahmen dieses Formats geben die Mitgliedsunternehmen auch an, wie viel Baumwolle sie beziehen und wie viel davon nachhaltige oder biologische Baumwolle ist, die nach anerkannten Standards zertifiziert ist. Dazu gehören neben dem U.S. Cotton Trust Protocol der Better Cotton Standard, der australische myBMP-Standard, Cotton made in Africa, Fairtrade Cotton und CottonConnect. Für den Einkauf von Bio-Baumwolle gelten folgende Standards: der Global Organic Textile Standard (GOTS), der Standard des Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (NATURTEXTIL IVN), der Organic Content Standard (OCS) von Textile Exchange, der bioRe Social & Environmental Standard sowie alle Bio-Standards der IFOAM Family of Standards.

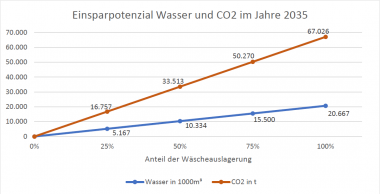

Das Trust Protocol ist die einzige Initiative, die quantifizierbare und überprüfbare Ziele und Messungen bietet und eine kontinuierliche Verbesserung in sechs wichtigen Nachhaltigkeitsmetriken vorantreibt: Landnutzung, Bodenkohlenstoff, Wasserverbrauch, Bodenerosion, Treibhausgasemissionen und Energieeffizienz. Es ist auch die erste nachhaltige Baumwollfaser der Welt, die ihren Mitgliedern mit der Protocol Consumption Management Solution Transparenz in der Lieferkette auf Artikelebene bietet.

Bündnis für nachhaltige Textilien Textilbündnis U.S. Cotton Trust Protocol US Cotton Trust Protocol

U.S. Cotton Trust Protocol