Fraunhofer UMSICHT: Start für Projekt Life Cycle Impact Zero

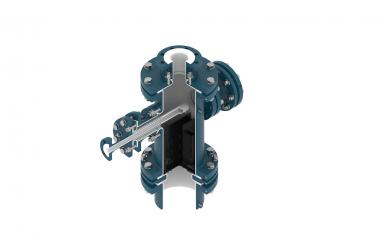

Der Elektrolyseur-Hersteller Enapter hat es sich zum Ziel gesetzt, den gesamten Produktionsprozess ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt zu gestalten. Um diesem Ziel näher zu kommen, baut das Unternehmen derzeit den Enapter Campus, eine Produktionsstätte, die vollständig mit erneuerbaren Energien vor Ort und aus dem angrenzenden Bioenergiepark im nordrhein-westfälischen Saerbeck betrieben wird. Der Standort bündelt auf 82.000 Quadratmetern die Elektrolyseur-Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Verwaltungs-, Besprechungs-, Büroräume und eine Kantine. Welche Maßnahmen sich darüber hinaus zur realen Umsetzung des »Life Cycle Impact Zero«-Anspruchs umweltverträglich umsetzen lassen, will das Unternehmen jetzt gemeinsam mit Forschenden von Fraunhofer UMSICHT, Wuppertal Institut und dem iSuN der FH Münster herausfinden.

Im Rahmen des am 15. April 2022 gestarteten Projekts »Life Cycle Impact Zero« wollen die Beitragenden einen besonders umfangreichen und holistischen Ansatz zur Umweltbilanzierung entwickeln und anwenden. Dieser umfasst die Chemieproduktion sowie Fertigung der Elektrolyseure genauso wie etwa den Umgang mit den Ressourcen Energie und Wasser, die Entstehung von Abfällen oder allgemein den Faktor Mensch. Damit sind sämtliche Interaktionen zwischen Unternehmen und Menschen gemeint. Das schließt insbesondere Angestellte im Unternehmen, aber auch Menschen in vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten, Nutzende der Technologie oder Anwohnende in der Umgebung der Produktionsstätten ein. Außerdem soll ein Konzept für eine nachhaltige Verpflegung der Mitarbeitenden entwickelt werden.

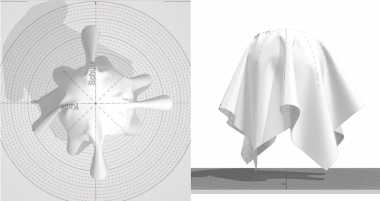

Die Grundlage für alle durchzuführenden Umweltbilanzierungen ist die ISO 14040. Die anerkannte internationale Norm unterteilt die Untersuchung in vier Phasen: Ziel und Untersuchungsrahmen, Sachbilanz, Wirkungsabschätzung sowie Interpretation. Als weitere Methoden kommen Sensitivitätsanalysen und Szenariotechniken zum Einsatz.

Auf Basis dieser Analysen sollen in dem 18-monatigen Projekt konkrete Maßnahmen beispielsweise in der Produktfertigung, in der Mitarbeitermobilität oder in der Energieversorgung abgeleitet werden, um die Umweltauswirkungen nach Möglichkeit vollständig zu vermeiden. Weiterhin wird geprüft, ob diese Maßnahmen auf andere Standorte von Enapter – etwa in Italien – übertragbar sind. Im Anschluss an das Projekt sollen die definierten Schritte in der nächsten Phase durch Enapter praktisch umgesetzt werden. In der darauffolgenden Phase 3 ist eine erneute Überprüfung geplant. In dieser wird ermittelt, ob die bis dahin erreichten technischen Neuerungen bei der Produktion und Anwendung der Elektrolyseure zusätzliche ökologische Verbesserungen ermöglichen.

Das Projekt »Life Cycle Impact Zero« wird vom Land NRW gefördert.

Fraunhofer UMSICHT