vti mit 17 Unternehmen auf der Techtextil

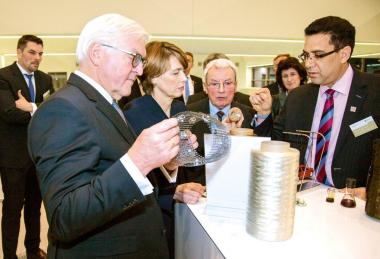

Nach pandemiebedingter Verschiebung öffnete die Techtextil in diesem Jahr vom 21. bis 24. Juni 2022 in Frankfurt am Main wieder ihre Pforten. Präsentiert wurde das gesamte Spektrum technischer Textilien, funktionaler Bekleidungstextilien und textiler Technologien. Zeitgleich fand auch die Texprocess – Leitmesse für die Bekleidungs- und textilverarbeitende Industrie – sowie einmalig auch das Heimtextil Summer Special, internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien, statt. Mit insgesamt 117 Teilnehmernationen, rund 63.000 Besuchern und 2.300 Ausstellern gelang ein fulminanter Re-Start der internationalen Textilmessen auf dem Frankfurter Messegelände.

Auch der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. (vti) hat auf einem Gemeinschaftsstand mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 17 sächsischen Unternehmen die Möglichkeit geboten, ihr Know-how dem Fachpublikum zu präsentieren. Die Aussteller äußerten sich aufgrund der hohen Besucherresonanz und dem breiten Interesse an den Neu- und Weiterentwicklungen ihrer Produkte sehr zufrieden zum Abschluss der Messe.

Die Norafin Industries (Germany) GmbH präsentierte neben technischen Vliesstoffen zur Filtration auch die neue Produktpalette Komanda: Die langlebigen Materialien erfüllen die Forderungen des Marktes nach leichten, mehrfach verwendbaren, stabilen und atmungsaktiven Fabrikaten für Schutzbekleidung und Industrieanwendungen. Der Geschäftsführer, André Lang, resümierte die Messeteilnahme: „Ein großes DANKESCHÖN an die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH und den vti für die Organisation im Vordergrund und hinter den Kulissen und natürlich DANKE für das Catering für uns Aussteller und unsere Gäste. Wir schätzen unser eigenes Standdesign am Sachsen-Stand und die gute Partnerschaft. Wir freuen uns auf die Techtextil 2024 mit Ihnen.“

Die Beschichtungsexperten der Vowalon Beschichtung GmbH aus Treuen stellten ein neues, nachhaltiges Kunstleder vor, welches zu 51 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Gemeinsam mit VW entwickelte Vowalon das biologische Füllmaterial für Autositze von E-Automobilen: Es besteht aus den sogenannten Silberhäutchen, einem Abfallprodukt der Kaffeebohne, das sich beim Rösten löst. Ob es sich bequem auf Kaffeebohnen-Schalen sitzen lässt, konnten die zahlreichen Besucher dabei begeistert selbst testen. Gregor Götz, Geschäftsführer der Vowalon Beschichtung GmbH Treuen, schätzt die Beteiligung am Gemeinschaftsstand hoch ein. „Wir haben eine sehr gute Besucherresonanz auf unser nachhaltiges Kunstleder verzeichnet. Das haben wir auch der guten medialen Vorbereitung der Messeteilnahme durch den vti zu verdanken.“

„Die Messetage sind für uns sehr positiv verlaufen und zahlreiche Besucher waren bei uns am Stand. Das Fachpublikum ist stark international und die Gespräche haben viel Potenzial für künftige Projekte", resümiert Marketingchefin Carina Schadek der Auerbacher Embro GmbH, das sich als Zulieferer von Halbzeugen für sogenannte Smart-Textilien spezialisiert hat. So ist das Unternehmen daran beteiligt, wenn sich Autositze oder Kleidung erwärmen und Textilien mit elektromagnetischen Feldern ausgestattet sind.

Das Sächsische Textilforschungsinstitut (STFI) präsentierte dem Fachpublikum textile Wandbegrünungsmatten, eine Sandwichkonstruktion aus zwei gewirkten PET-Matten mit zwischengelegtem Verteil- und Transportvliesstoff, die zu Flächengebilden verschiedener Größen zusammengefügt werden können. Die Vertikalbegrünung sorgt für einen Dämm- sowie Fassadenschutz gegen Witterung, reduziert die Hitze- und Staubbelastung und erzeugt eine nachhaltige Klimatisierung beispielsweise in Innenstädten und Fußgängerzonen.

Erstmals präsentierten sich die Techtextil und Texprocess auch virtuell. Die digitale Plattform steht noch bis zum 8. Juli 2022 zur Verfügung.

Die nächste Techtextil findet vom 23. bis 26. April 2024 statt.

vti Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. Techtextil Messe Frankfurt

vti / P3N MARKETING GMBH