Start up Re-Fresh Global und SOEX: erste Prototypen für VW

Re-Fresh Global und Soex Textile Recycling Company kooperieren mit dem Ziel, den ersten vollständigen Recyclingkreislauf für Textilabfälle aufzubauen und Produktmuster für den Volkswagen Konzern zu produzieren.

Re-Fresh Global, ein Pionier in der nachhaltigen Textilindustrie, gab Ende 2023 die Partnerschaft mit dem Textilrecyclingunternehmen SOEX bekannt. Diese soll die Realisierung eines vollständigen Altkleider-Recyclingkreislaufs durch die Herstellung erster Demonstratorteile für den Volkswagen Konzern ermöglicht.

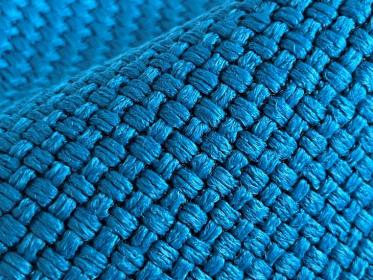

ReFresh Global Re-SanPulp™ produziert ein upgecyceltes Polyestergewebe, aus dem erste Demonstratorteile für den Kofferraum eines aktuellen Modells des Volkswagen Konzerns entstehen.

Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit, die mit Unterstützung der Volkswagen Group Innovation und insbesondere von Konnect, dem Volkswagen Group Innovation Hub in Tel Aviv, ermöglicht wurde, steht die Schaffung eines geschlossenen Recyclingsystems für Textilabfälle. Die Automobilindustrie, die mit erheblichen ökologischen Herausforderungen konfrontiert ist, ist einer der Sektoren, die stark von einer solchen End-to-End-Lösung profitieren können.

Die Etablierung eines geschlossenen Kreislaufsystems für die Verwertung von Textilabfällen bedeutet, dass das Material aus den getragenen Textilien, die für die Herstellung der Volkswagen INTERN Demonstratorteile verwendet werden, nach ihrer Lebensdauer nicht einfach weggeworfen, sondern wiederverwendet, recycelt und in einen wertschöpfenden Produktionsprozess integriert wurde.

Der nächste Schritt der Partnerschaft ist der Aufbau der End-to-End-Lösung von Re-Fresh Global auf dem SOEX-Gelände, der SMART-UP Microfactory in der der volle Prozess der Textilabfallumwandlung entwickelt wird. Dazu gehört die Verarbeitung aller Arten von Alttextil, sowohl aus synthetischen wie aus natürlichen Quellen in hochwertige Rohstoffe, um so den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Aus den synthetischen Rohstoffen, sogenannten Multifunktionsfasern (Re-SanPulp™), entstand erstmals ein Produkt für die Automobilindustrie. Auch die aus natürlichen Fasern gewonnenen Materialien, Re-Thanol™ und Re-Nano™ werden in einer Mehrzahl von produzierenden Industrien als Alternative zu Neuware („virgin materials“) eingesetzt.

Roland Hovestadt, CEO der SOEX Textile Recycling Company, sieht in der Etablierung internationaler Innovationsprojekte eine große Chance für die gesamte Textilindustrie: "Indem wir in die Weiterentwicklung von Recyclingprozessen investieren und innovative Lösungen wie die von Re-Fresh Global fördern, die in bestehende Recyclingprozesse integriert sind, können wir die gesamte Branche in Richtung einer zirkulären Transformation führen. Am Ende profitieren alle, denn so bleiben wir zukunftsfähig."

In Europa fallen jährlich rund 7,5 Millionen Tonnen Textilabfälle an. Die Textilindustrie ist weltweit der viertgrößte Verursacher des Klimawandels. Mit der Methode von Re-Fresh Global könnten bis zu 98 % der anfallenden Textilabfälle recycelt werden. Die EU hat bereits Verordnungsentwürfe vorgelegt, und die Branche muss mit strengen Auflagen rechnen. Ziel ist es, die Textilindustrie zu einem integralen Bestandteil einer Kreislaufwirtschaft zu entwickeln. Die Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) für Textilien, die Richtlinien für das Produktrecycling beinhaltet, ist in einigen europäischen Ländern bereits gesetzlich verankert.

nb communications