DITF: Biopolymers from bacteria protect technical textiles

Textiles for technical applications often derive their special function via the application of coatings. This way, textiles become, for example wind and water proof or more resistant to abrasion. Usually, petroleum-based substances such as polyacrylates or polyurethanes are used. However, these consume exhaustible resources and the materials can end up in the environment if handled improperly. Therefore, the German Institutes of Textile and Fiber Research Denkendorf (DITF) are researching materials from renewable sources that are recyclable and do not pollute the environment after use. Polymers that can be produced from bacteria are here of particular interest.

These biopolymers have the advantage that they can be produced in anything from small laboratory reactors to large production plants. The most promising biopolymers include polysaccharides, polyamides from amino acids and polyesters such as polylactic acid or polyhydroxyalkanoates (PHAs), all of which are derived from renewable raw materials. PHAs is an umbrella term for a group of biotechnologically produced polyesters. The main difference between these polyesters is the number of carbon atoms in the repeat unit. To date, they have mainly been investigated for medical applications. As PHAs products are increasingly available on the market, coatings made from PHAs may also be increasingly used in technical applications in the future.

The bacteria from which the PHAs are obtained grow with the help of carbohydrates, fats and an increased CO2 concentration and light with suitable wavelength.

The properties of PHA can be adapted by varying the structure of the repeat unit. This makes polyhydroxyalkanoates a particularly interesting class of compounds for technical textile coatings, which has hardly been investigated to date. Due to their water-repellent properties, which stem from their molecular structure, and their stable structure, polyhydroxyalkanoates have great potential for the production of water-repellent, mechanically resilient textiles, such as those in demand in the automotive sector and for outdoor clothing.

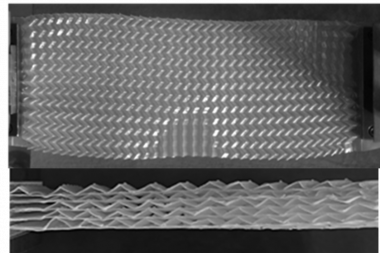

The DITF have already carried out successful research work in this area. Coatings on cotton yarns and fabrics made of cotton, polyamide and polyester showed smooth and quite good adhesion. The PHA types for the coating were both procured on the open market and produced by the research partner Fraunhofer IGB. It was shown that the molten polymer can be applied to cotton yarns by extrusion through a coating nozzle. The molten polymer was successfully coated onto fabric using a doctor blade. The length of the molecular side chain of the PHA plays an important role in the properties of the coated textile. Although PHAs with medium-length side chains are better suited to achieving low stiffness and a good textile handle, their wash resistance is low. PHAs with short side chains are suitable for achieving high wash and abrasion resistance, but the textile handle is somewhat stiffer.

The team is currently investigating how the properties of PHAs can be changed in order to achieve the desired resistance and textile properties in equal measure. There are also plans to formulate aqueous formulations for yarn and textile finishing. This will allow much thinner coatings to be applied to textiles than is possible with molten PHAs.

Other DITF research teams are investigating whether PHAs are also suitable for the production of fibers and nonwovens.

German Institutes of Textile and Fiber Research Denkendorf DITF biopolymer polymers Technical Textiles Coatings

Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung (DITF)