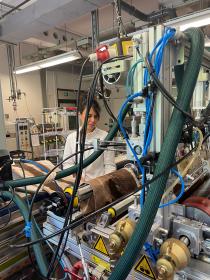

STOLL: Flachgestrickte Balaclava im Design Museum in New York

Die am 16. März eröffnete Ausstellung „Acquired! Shaping the National Design Collection“ des Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum zeigt ein STOLL-Exponat, das sich seit 2017 in der permanenten Sammlung des Museums befindet.

Den Besucher erwarten mehr als 150 Werke, zusammengestellt aus der Sammlung des Museums und aus Stücken, die seit 2017 neu erworben wurden. Die Auswahl, die Arbeiten von Design-Pionieren der jüngeren Vergangenheit zeigt, enthält auch eine hochfunktionelle Balaclava von STOLL.

Mischung aus Design und Funktionalität

Die flachgestrickte Balaclava von STOLL gehört zu einem Ausstellungs-Areal, das die prägenden Themen unserer Zeit visualisiert. Neben einem Hidschab steht sie für die Berücksichtigung der Inklusivität beim Design. Die Schlupfmütze bietet Schutz gegen extreme Kälte, sieht zudem stylisch aus und ist das Ergebnis eines Zusammenspiels von Kreativität und Technologie.

Die Sturmhaube integriert einen NFC-Chip für die Nahfeldkommunikation, eine Heizung für die Erwärmung der Atemluft, einen Anschluss mit Plus- und Minuspol zur Stromversorgung und Reflexionsstreifen, die für passive Sichtbarkeit sorgen. Alle Komponenten sind jeweils direkt in die Ware eingestrickt. Die Grundlage für die Integration ohne Zwischenschritte ist die Flachstricktechnologie von STOLL. Auch Schaltkreise und leitfähige Garne können damit in einem vollautomatischen Prozess exakt an ihrem Bestimmungsort eingearbeitet werden.

Weitere Performance-Features kommen ohne Zusatzkomponenten aus. So bietet ein vorgeformtes 3D-Design – möglich durch die Spickeltechnik – eine perfekte Passform, indem es der Anatomie folgt und aufwändige Konfektion erübrigt.

KARL MAYER Group